【HGPI政策コラム】(No.53)―認知症プロジェクトより―「当事者と共に創る認知症研究の未来vol.1:当事者参画を実現させるための3つのポイント」

<POINTS>

-

「共生社会の実現を推進するための認知症基本法(以下、認知症基本法)」は、当事者参画が明確に位置付けられているという点において、これまでの認知症政策から大きく進展している

-

当事者参画推進が期待される研究は非常に幅広く、すべての「研究」に共通して認知症の当事者と研究者が、はじめから共に考え創造することを基本とすることが重要である

-

国際的な動向を踏まえると、認知症研究への当事者参画において、Shared leadership、Nothing about us without us、Active participation、Partnership、Cocreation、これら5つのキーワードが主要な要素となる

-

認知症研究における当事者参画の基盤を構築するためには、研究パートナーとして当事者と研究者の信頼関係の構築、研究者と当事者の相互理解の深化、認知症研究における当事者参画の在り方を関係者の対話により共創、この3つのポイントに取り組むことが求められる

認知症研究への当事者参画に関する議論の変遷

認知症領域では、認知症の本人や家族・ケアラーのニーズに基づくイノベーションの創出が大いに期待される中、認知症の本人や家族・ケアラー等当事者が参画しやすい研究環境の醸成が求められています。2023年に成立された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法(以下、認知症基本法)」は、成立過程で当事者の意見が大きく反映されたことで、当事者参画が明確に位置づけられたことが、これまでとの大きな違いです。この法律は、名前のとおり「共生社会の実現」を目的とし、第一条でその重要性を定義しており、単なる医療や福祉政策を超えて、社会全体が認知症の方々を包摂する仕組みを目指しています。また、第三条に「社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保」が明記され、第二十条に「研究開発」への参画についても言及されています。ここで記されている認知症研究における当事者参画の考え方は、認知症の人が持つ生活やケアについての自己決定の権利、そして基本的人権、それら権利をベースとしたアプローチ(RBA: Rights Based Approach)が中心にあると考えます。

この法律が規定する「認知症研究」とは、「共生社会の実現に資する研究」という表現の通り非常に幅広い視点での研究を指しています。大きく整理すれば、①認知症やその原因疾患に関する医学研究で、疾患や症状への理解、治療法の開発等に焦点をあてたもの②介護やリハビリ等のケアおよび、自然科学・社会科学分野の研究③サービスや商品開発等産業界を中心とした研究の3つに整理できます。当事者参画を推進するためには、これら全ての「研究」に共通して認知症の本人や家族、ケアラー等の当事者と研究者が最初から共に考え創造することの意義を明確化し、当事者参画の実装方法を議論することが、ファーストステップと言えます。

2024年12月に閣議決定された認知症施策推進基本計画の重点目標4では「国民が認知症に関する新たな知見や技術を活用できること」が挙げられており、この目標においても当事者参画が重要な要素として盛り込まれました。認知症領域では、社会づくりや政策形成の過程における参画に関して、様々な地域での積み重ねがありますが、研究開発、特に当事者と研究者がリーダーシップを共有し、パートナーとなって進めていくという点は未着手でありこれから展開させていくことが求められています。

日本医療政策機構のこれまでの取り組み

当機構では、2022年度より、認知症研究の幅広いテーマでの当事者参画の在り方について、認知症のご本人・家族や産官学民が共に議論する場を設けてきました。2022年から開始した議論は、数回にわたり年度をまたいで実施し、幅広い領域での共同や研究成果を普及、実装していくことが重要であり、その取り組みの中心となる協働基盤の構築の必要性等が議論されました。

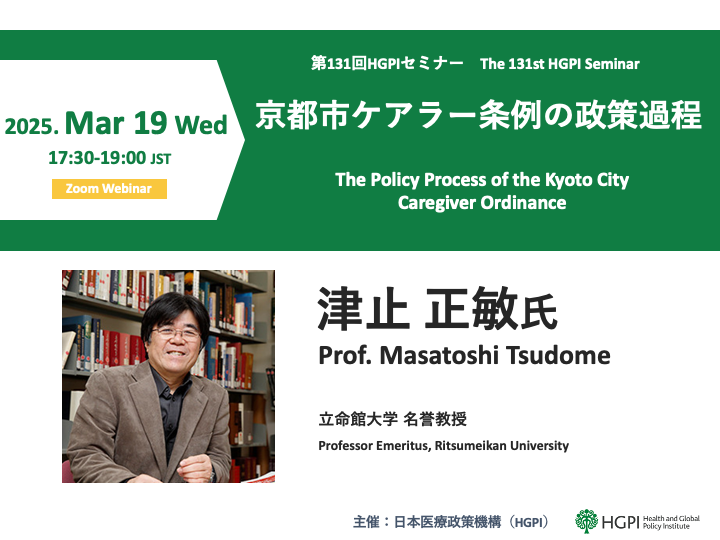

- 第1回ラウンドテーブルディスカッション 「認知症領域の産官学民連携パートナーシップ設立に向けて~共生社会と研究開発の両輪駆動へ~」(2022年8月31日)

- 第2回ラウンドテーブルディスカッション「認知症の本人・家族と共に推進する研究開発体制の構築に向けて~共生社会と研究開発の両輪駆動へ~」(2022年11月15日)

- 公開シンポジウム「認知症の本人・家族と共に推進する研究開発体制の構築に向けて~共生社会と研究開発の両輪駆動へ~」(2023年2月2日)

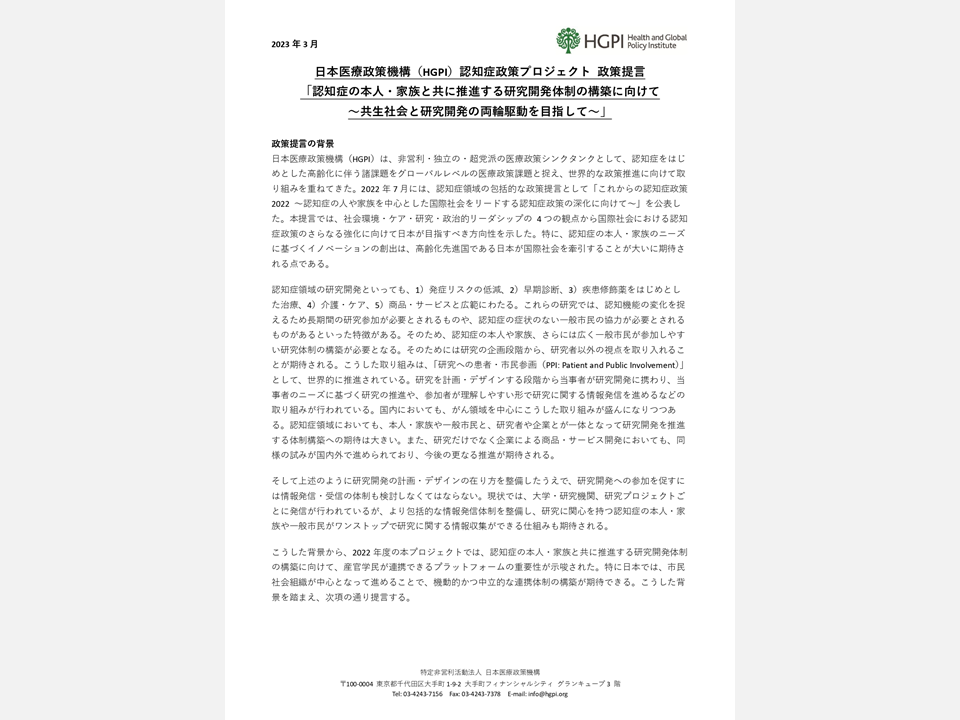

そして、一連の議論を踏まえて以下の通り、政策提言を取りまとめています。

■政策提言「認知症の本人・家族と共に推進する研究開発体制の構築に向けて~共生社会と研究開発の両輪駆動を目指して~」の概要

提言:

本人・家族・市民のニーズに基づく認知症イノベーションの創出のために、市民社会が主体となった連携プラットフォームを構築すべき

連携プラットフォームに期待される機能:

- 「患者・市民参画(PPI: Patient and Public Involvement)」や「当事者参画型開発」を推進する機能

- 誰もが簡単に研究プログラムの情報にアクセスでき、参加者に適切なサポートを提供する機能

- 研究プログラムへの参加により、ケアへのアクセスも可能になる「本人・家族ファースト」の機能

- 研究プログラムへの参加後の双方向のフィードバックや、継続的なコミュニティ機能

- 実装されたイノベーションに対する声や評価を集約し、さらなる改善に寄与する機能

この提言では、当事者参画に対して関係者の連携が図られていない中で、本人・家族・市民のニーズに基づくイノベーションを作るために、市民社会、特に当事者が主導するプラットフォームの構築が必要であることを明記しました。

認知症基本法の議論の過程では、これらの提言を踏まえ、法律に研究への当事者参画の考え方を盛り込むことを提言する等、その重要性の発信を続けて参りました。当機構としてもハブ的な役割を担いながら、産官学民と連携して今後も議論を進めていきたいと考えております。

認知症研究への当事者参画のキーワード

続いて、現在実施している認知症研究における当事者参画についての国際調査で得た知見をもとに、当事者参画におけるキーワードと日本の認知症研究における当事者参画の基盤構築に向けたポイントを示します。

そもそも、患者・市民参画は英語圏で生まれた概念であり、英国ではPPI(Patient and Public Involvement)と言われ、文献調査やヒアリング調査を進めていく中で、認識や定義は国によって違いがあることが示唆されました。一方で、以下に記載しているキーワードは各国共通で重要であることが見えてきています。

当事者参画におけるキーワード

- Shared leadership:研究者や当事者どちらもが対等に研究へ参加するという意味であり、共に主導権を持った連携が重要だという視点

- Nothing about us without us:「私たちのことを私たち抜きに決めないで」という、障害者権利条約の際に出されたスローガンで、当事者の自己決定権や人権を尊重するべきという視点

- Active participation:すべての関係者の積極的な関与が必要であるという視点

- Partnership:単なる形式的な当事者の参加ではなく、すべての過程にて実質的に協働をするという視点

- Cocreation:研究者と当事者が当事者参画を共に創造していく、共創するという視点

今後日本での研究の当事者参画の基盤構築に必要と考えられる3つのポイント

最後に、日本において認知症研究における当事者参画を進める上で、その基盤として押さえておくべきポイントを3つ提示します。

① 研究パートナーとして当事者と研究者の信頼関係の構築

当事者や研究者というラベルをはがし、人と人という関係で信頼を築くことが重要です。互いに、自分の話を聞いてくれるという信頼と安心感のある関係を構築することが、当事者参画の最初の一歩です。信頼は当事者参画すべての基盤にあるものと認識し、時間をかけてでも取り組む必要があります。

② 研究者と当事者の相互理解の深化

研究は研究者のためにあるのではなく、研究の先にいる当事者や一般市民のためのものであることを再認識することが重要です。また、研究者は当事者との間に大きな知識や認識の差があることを理解し、責任を持ってそのギャップを埋めるための努力が求められます。例えば、医学用語を一般市民が分かるようにかみ砕いて説明する等、それだけでもギャップを埋める大きな架け橋となるでしょう。当事者は医学研究にとって重要な存在であり、当事者が研究に関する理解を深められるよう、できる限りの支援をすることが研究者に求められています。もちろん当事者も研究者の思いや研究の内容について学び、理解を深める努力をするべきであり、互いに学びあう機会を作るなどの取り組みが求められています。

③ 認知症研究における当事者参画のあり方を関係者の対話により共創

先述した通り、当事者参画に関する国際調査から、文化的背景やその国が抱える課題等によって当事者参画の定義や歩みにばらつきがあることが明らかになりました。各国の事例をそのまま日本で活用するのではなく、当事者や研究者、その他関係者等がしっかりと時間をかけて対話をし、日本ならではの当事者参画の在り方を模索していくことが重要です。

当機構では、独立的な立場の民間シンクタンクの立場を活かし、議論の場づくりをはじめとして、引き続き認知症研究における当事者参画の推進への貢献を目指します。

※本稿は、第43回日本認知症学会学術集会シンポジウム6「認知症研究への患者・市民参画」における講演内容を基にコラムとしてまとめたものである。

【執筆者】

森口 奈菜(日本医療政策機構 アソシエイト)

栗田 駿一郎(日本医療政策機構 シニアマネージャー)

調査・提言ランキング

- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)

- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)

- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)

- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)

- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)

- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」

- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)

- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)

- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)

- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)