【開催報告】超党派国会議員向け医療政策勉強会「30分で伝える医療政策最前線:社会課題としての男女更年期世代の健康推進」(2024年12月10日)

日本医療政策機構は、超党派国会議員向け医療政策勉強会「30分で伝える医療政策最前線:社会課題としての男女更年期世代の健康推進」を開催いたしました。

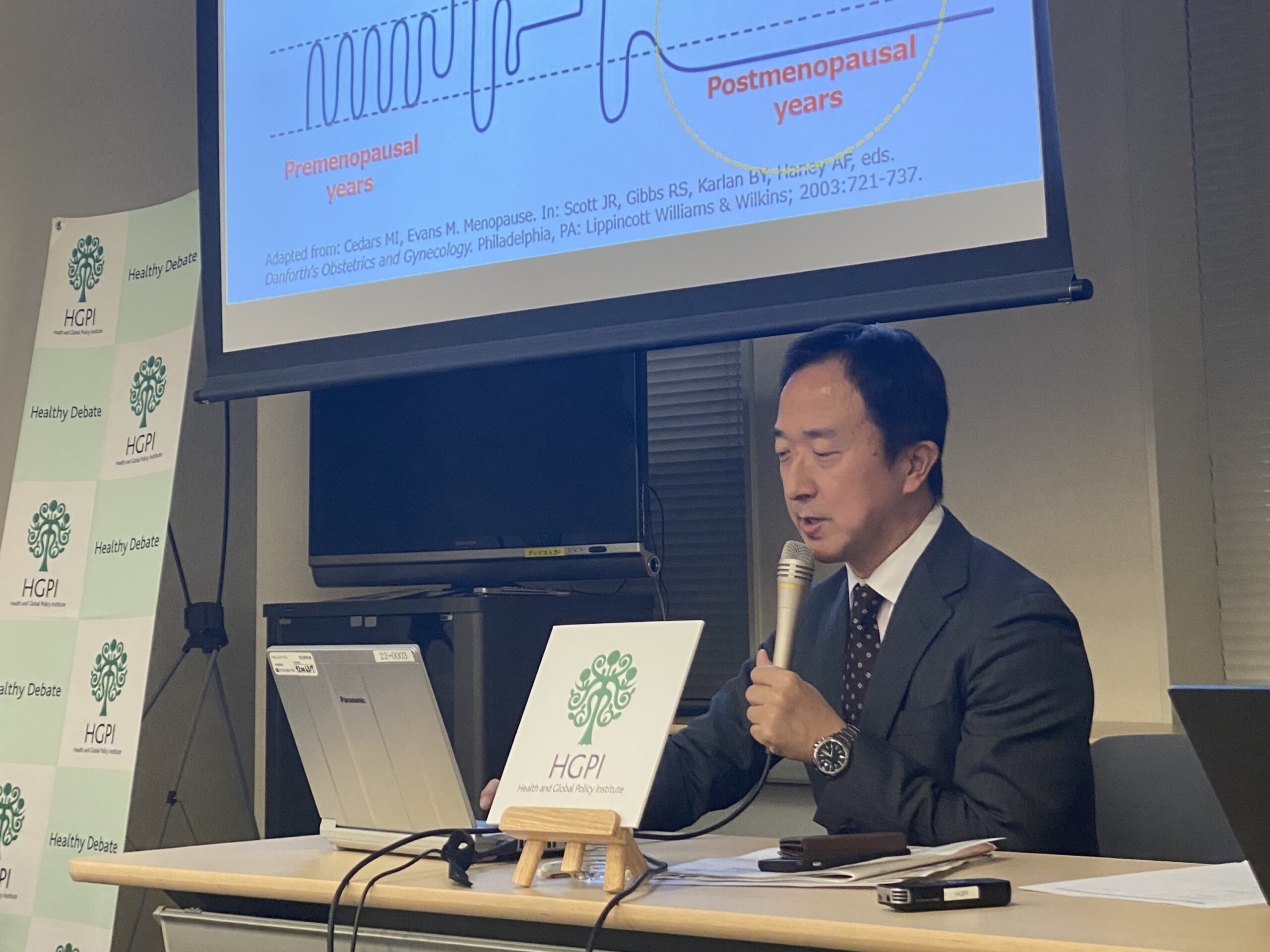

今回は、東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 茨城県地域産科婦人科学講座 教授 寺内公一氏を講師としてお迎えし、女性、男性共に重大な社会課題とされている更年期世代の健康課題とその対策の現状と、今後推進すべき政策課題についてご紹介いただきました。

講演後の質疑応答では、出席議員から多くの質疑が寄せられ、活発な意見交換の機会となりました。

■ポイント

- 更年期における健康課題は寿命が延伸したことに伴う新しい課題であり、その症状は個人差があることから厳密な定義は存在しない。症状一つ一つを更年期の課題と言い切ることが難しいことが治療の複雑性に大きく関連している

- 女性ホルモン(エストロジェン)の欠乏予防は、高齢期の健康課題(循環器疾患、骨粗鬆症、認知症等のリスクの増大)に大きく貢献するため、更年期世代の生活の質の向上のみならず、高齢期の多岐に渡る疾患のリスク低減を担う点においても重要な意味を持つ

- 男性の男性ホルモンの低下は、女性の女性ホルモンの急激な低下と違い穏やかであり、女性特有の著しい体調の変化とは異なる。男性にも性機能の低下や気分の落ち込み等、ホルモンの欠乏に伴う症状がでるが、男性ホルモンを補充することで改善が期待できる

女性の更年期における健康課題

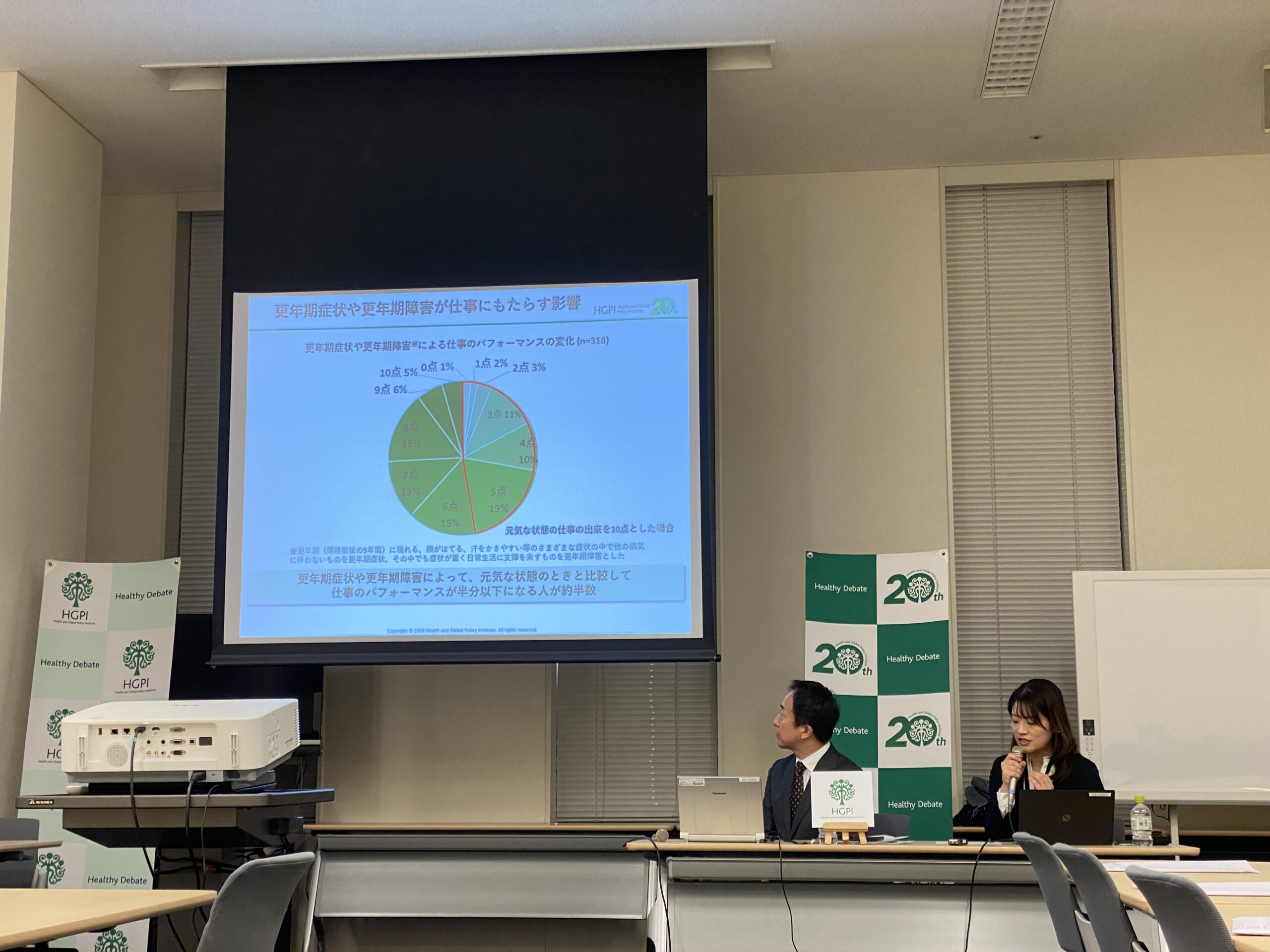

更年期は比較的新しい健康課題であり、1960年代以降に世界全体の平均寿命が50歳を越えて初めて社会の注目を集めるようになった。現在では日本人女性の半数以上が50歳を越えており、閉経後の長い第二の人生における健康管理を、女性ホルモン(エストロジェン)に着目して対策を進めていくことが、健康寿命の延伸という観点からも重要である。日本産科婦人科学会によると、更年期は「閉経前の5年間と閉経後の5年間、合せて10年間」とされている。一方で、この定義は厳密ではなく個人差があることから、各人が自分の状態を更年期と判断することが難しいのが現状である。器質的変化に起因しないということが前提で、更年期に現れる多種多様な症状を更年期症状、その中でも日常生活に支障をきたす病態のことを更年期障害と言われている。ただし、個々の症状が一つ一つの症状が更年期の問題と言い切ることが難しく、更年期症状・障害の診断や治療を複雑にしている要因である。

女性の更年期症状の原因と症状

更年期の症状は、主にエストロジェンが完全欠乏する前の不安定な変動が大きな原因で起こっている。エストロジェンが作動・作用する際に必要なエストロジェン受容体は、乳房や子宮のみならず、頭からつま先まで全身のあらゆる場所に分布しているため、エストロジェンが低下することにより、全身の様々な症状が出てくる。具体的な症状は、自律神経失調症状、血管運動神経症状、身体症状、不安症状、不眠症状等があげられる。これらは、卵巣機能の低下だけでなく、精神的・心理的因子や社会文化的な環境因子が複合的に影響し合って引き起こされる。

当事者の医療アクセスに関する課題

現在、日本では約230万人* が更年期障害を抱えていると考えられているが、実際に医療機関へ受療して厚生労働省の患者調査に回答している人は22万2000人にとどまっている。つまり、症状がある人のうち約10人に1人しか医療機関で適切な治療を受けられていないという計算になる。多くの人が何らかの理由で医療機関を受診できない、あるいはどの医療機関を受診するべきか分からないと感じている点が、更年期医療の最大の課題である。医療へ繋がったとしても正確な診断が受けられるかどうかは、診断を行う医師に左右されているという現状がある。医療機関における対応として最も大事なことは、「受容と共感」を表出しながら傾聴をすることである。当事者の声にしっかりと耳を傾け、背後にある心理社会的な要因を掘り下げることが求められる。

更年期の健康課題と生活習慣の関連

更年期の健康課題を上手くコントロールするためには生活習慣が肝となる。特に食習慣や運動習慣をきちんと保つことが重要であり、医師と管理栄養士が車の両輪となり、薬の処方のみならず生活習慣への介入にも努める必要がある。

高齢期までを見据えた更年期障害の治療の重要性

現在の更年期障害に対する薬物療法は、ホルモン補充療法、漢方薬、そして向精神病薬の3種類である。特に、ホルモン補充療法については、エストロジェンの揺らぎがある時期への効果やエストロジェンの欠乏予防へも効果がある。エストロジェンの欠乏は、高齢期におけるLDLコレステロール(悪玉コレステロール)の上昇、それに伴う動脈硬化、心筋梗塞および脳梗塞のリスク増大、さらには骨粗鬆症や認知症等様々健康課題に繋がる可能性がある。そのため、更年期における適切な治療は、更年期世代の女性の生活の質向上に寄与するのみならず、高齢期の多岐に渡る疾患のリスク低減を行うという観点からも重要な意味を持つ。

男性のホルモンの低下に伴う健康課題

近年、男性更年期という言葉も広く認知されるようになってきた。男性の場合は男性ホルモン(テストステロン)が緩やかに低下することで起こる健康問題を指しており、女性の急激なホルモン低下による急激な体調の変化とは異なる。主な症状は、性機能の低下、気分の落ち込み、貧血等が上げられるが、欠乏するテストステロンを補充することで改善が期待できることが分かっている。

* 総務省統計局(2024年12月に公表)のデータによると、日本の女性人口は約6,367万人(2024年7月時点)で、一般的に更年期といわれる45歳~54歳の人口は918.6万人(女性人口全体の14.4%)であった。各種統計から算出した代表的な参考値として、何らかの更年期症状を有する人は更年期人口全体の80%、その症状が日常生活に支障をきたしている人は更年期人口全体の25%であると言われており、これらのデータをもとに約230万人と推計した。

【プログラム】(敬称略)

ご挨拶

伊藤 孝恵(参議院議員)

伊藤 孝恵(参議院議員)

趣旨説明/政策提言についてご説明

吉村 英里(日本医療政策機構 シニアマネージャー)

吉村 英里(日本医療政策機構 シニアマネージャー)

ご講演「男女の性差に基づくさらなる更年期への理解と対策促進を目指して」

寺内 公一(東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 茨城県地域産科婦人科学講座 教授)

寺内 公一(東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 茨城県地域産科婦人科学講座 教授)

調査・提言ランキング

- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)

- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)

- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)

- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)

- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」

- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)

- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)

- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)

- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)

- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)