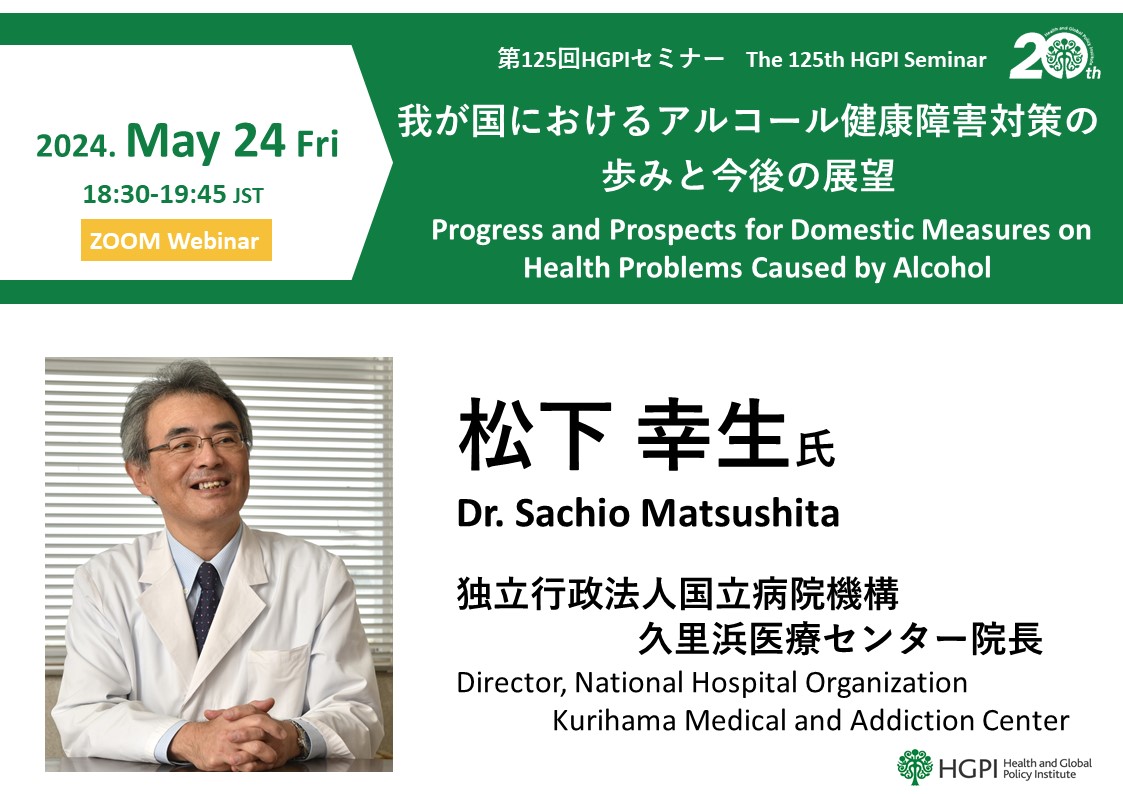

【開催報告】第125回HGPIセミナー「我が国におけるアルコール健康障害対策の歩みと今後の展望」(2024年5月24日)

今回のHGPI セミナーでは、「健康に配慮した飲酒ガイドライン」の作成に向けた検討会の座長を務めた松下幸生氏にご登壇いただき、日本のアルコール健康障害対策の歩みと現状、また今回の飲酒ガイドライン作成の経緯から、今後の展望についてお話しいただきました。

<POINTS>

- アルコールは身体・精神・社会など様々な問題を引き起こし、年間300万人が死亡する原因となっている

- WHOの世界戦略を受け、日本でもアルコール健康障害対策基本法が成立したものの、酒類の価格設定や広告規制などの面で不十分との指摘もある

- 2024年4月に厚生労働省が公表した飲酒ガイドラインは、純アルコール量によるアルコール摂取量の把握と、摂取量に応じた疾患リスクを周知することで飲酒について再考を促している

- 今後、アルコール健康障害の実態についての継続的なモニタリング継続や知識普及、医療機関整備のみならず、飲食店での対応や広告規制など、社会全体で包括的な対策が必要とされている

■アルコールの害は近代までよく知られていないまま、過去の歴史上、死亡率の上昇などを引き起こしている

アルコールの害は古くから広く知られていた訳ではなく、痛風や消化不良の薬とも考えられていた。しかし1600年代末にロンドンでジンが大流行し貧困層にも流通した結果、1723年には特に親の影響を強く受ける乳児や幼児の死亡率が上昇し、ロンドンの死亡率が出生率を超えたという記録もある。1900年初頭の疫学調査から、飲酒した母親から生まれた幼児の死亡率の高さが示され、アルコールの胎児への悪影響が知られるようになったことなどをきっかけに、北米やロシア、ヨーロッパ諸国でアルコールの販売を禁止する禁酒法が施行されたが、密造酒が出回りギャングの資金源になるなどし、対応策は失敗に終わっている。

■アルコールは身体的・精神的・社会的な問題と関連する物質である

「飲酒者、飲酒者の周囲の人々、社会全体に健康上および社会的に有害な結果をもたらす飲酒、ならびに健康上の有害な結果のリスク増大と関連する飲酒パターン」はアルコールの有害な使用と定義され、2016年の推計で、年間300万人がアルコールの有害な使用のために死亡しているとされている。アルコールの有害な使用が死亡原因全体に占める割合は5.3%であり、結核やエイズ、糖尿病、高血圧、消化器疾患や交通事故、あるいは暴力などによる死亡率を上回る。また、アルコールは身体疾患のみならず様々な問題との関連が明らかになっており、妊娠中の飲酒による胎児への影響や、少年期や青年期の未成年飲酒、親の飲酒による虐待など様々な問題と飲酒との関連が指摘されている。成人以降には臓器障害やアルコール依存症、睡眠障害や鬱の原因となり、自殺にもつながる。さらには、家庭内暴力や飲酒運転、欠勤、暴力、事故などの社会的問題とも関連することが明らかになっている。

■アルコールの健康への影響が明らかになったことで、世界的なアルコール対策が進展し日本でも基本法が成立した

このようにアルコールの健康への害が明らかになったことで、世界保健機関(WHO: World Health Organization)により2010年にアルコールの有害な使用を低減するための世界戦略(Global strategy to reduce the harmful use of alcohol)(以下、世界戦略)を策定され、日本においてもアルコール健康障害対策基本法が2013年に成立した。WHOは世界戦略において主要領域を6つあげ、それぞれに数値目標と影響力が強く効果的な戦略を設定した。

世界戦略を受け、日本でも学会と当事者団体である全日本断酒連盟(断酒会)、市民団体であるアルコール薬物問題全国市民協会(アスク)の3者がアルコール健康障害対策基本法推進ネットワークを設立し、基本法の成立を目指す運動を行った。この活動に、日本医師会、看護協会、消化器病学会、肝臓学会や内科学会などの学会、日本プライマリーケア連合学会や日本精神科病院協会が賛同し、さらにアルコール問題に関心のある議員から成るアルコール問題議員連盟という超党派の議員連盟が後押しした結果、2013年12月にアルコール健康障害対策基本法(以下、基本法)が成立した。基本法は、多くのステークホルダーが参画する形で成立した基本法の成立過程については国際的に注目がなされた。一方で、日本の対策はポピュレーションアプローチ(集団全体に対するアプローチ)によるアルコール飲料規制対策が弱いという指摘もあり、価格の設定、酒税の増加とその活用方針の策定、宣伝・販売の規制、飲酒機会の制限などの不足を指摘されている。

基本法に基づき、国はアルコール健康障害対策推進基本計画(以下、基本計画)を策定しアルコール対策を行っている。現在、基本計画は第2期(2021年度-2025年度)が進められており、重点課題として2つの課題が挙げられている。1つが生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合を男性13.0%、女性6.4%まで減少させること、20歳未満の飲酒、妊娠中の飲酒をなくすことである。2つ目の重点課題が、全ての都道府県、政令指定都市におけるアルコール健康障害対策に関する連携会議設置とその定期的な開催、アルコール依存症に対する正しい知識・理解を持つ者の割合の継続的な向上、アルコール健康障害事例の継続的な減少を求めている。これらの重点課題に対しては、それぞれ関連指標が設けられ、取り組みを評価することとなる。

■飲酒ガイドラインの目的は、自身のアルコール摂取量を正確に把握したうえで疾患発症リスクを知ることである

基本法に規定されている10の基本的施策が設定されており、そのひとつである教育の振興等を目的として、「飲酒ガイドライン」を取りまとめ・策定した。飲酒ガイドラインは純アルコール量で自身のアルコール摂取量を把握したうえで、飲酒量と疾患発生リスクを周知することを目的として作成した。本ガイドラインは最近のエビデンスを参考に、アルコール摂取量と代表的な疾患リスクについて記載した。近年の調査において、少量の飲酒でも健康障害が発生するリスクが上昇することが示された。特に女性は男性と比較し少ない量で身体的な影響が大きくなることが明らかになっている。そのため、本ガイドラインでは適正飲酒については記載していない。また、生活習慣病のリスクを高める飲酒量(男性40g、女性20g)は、基準値以下であれば適正な飲酒であることを示すものではないことにも留意すべきである。本ガイドラインをもとに、自身の飲酒量と疾患発症リスクについて考えるきっかけとなることを期待している。

また、飲酒量と肝疾患の発症リスクについての社会の認識は高い。しかし、そのほか、大腸がんや認知症、乳がんのリスクを上昇させることはあまり認識されていない。特に乳がんについては、特に女性において飲酒量に比例してリスクが高まることが世界中で認められており、啓発が必要である。

アルコールの発がんリスクについては、アルコール分解酵素の有無にも大きく影響を受けることがわかっている。アルコール消費は社会的な影響を強く受けるため、アルコール分解酵素を持たない方でも飲酒することがあり、そうした場合に、特に消化器系のがんの疾患リスクが上昇することについても啓発を行う必要がある。

■今後のアルコール健康障害対策においては、知識の普及や医療機関の整備、飲食店での対応など包括的な対策が必要

飲酒の在り方は、社会情勢の影響を大きく受けることが新型コロナウイルス感染症の流行によって明らかになったため、今後も飲酒や健康障害の実態について定期的なモニタリングを継続していく必要がある。同時に、アルコール健康障害への知識を普及し、並行して依存症に対する偏見や差別をなくすことも重要である。アルコール健康障害の早期発見のために、SBIRT(Screening, Brief Intervention, Referral to Treatment)といわれる初期介入方法の普及や、飲酒問題に対応する医療機関も整備する必要がある。

飲食店においても取り組みを進めることが重要である。例えば、泥酔者へのアルコール飲料の提供や飲み放題などの多量飲酒を防ぐ環境整備も行う必要がある。

【開催概要】

- 登壇者:松下 幸生氏(独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター院長/慶應義塾大学医学部精神神経科学客員教授)

- 日時:2024年5月24日(金)18:30-19:45

- 形式:オンライン(Zoomウェビナー)

- 言語:日本語

- 参加費:無料

- 定員:500名

■登壇者プロフィール:

松下 幸生氏(国立病院機構久里浜医療センター院長/慶應義塾大学医学部精神神経科学客員教授)

慶應義塾大学医学部卒業。1988年より久里浜医療センター勤務。1993年から1995年まで米国国立衛生研究所アルコール乱用とアルコール依存研究所(NIAAA)勤務。1995年帰国。2011年久里浜医療センター副院長、2013年同センター認知症疾患医療センター長、2022年同センター院長。現在、慶應義塾大学医学部精神神経科学客員教授、アルコール健康障害対策関係者会議委員、飲酒ガイドライン作成検討会委員、文部科学省技術審査専門員。専門領域はアルコール依存症、ギャンブル依存症、認知症。

調査・提言ランキング

- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)

- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)

- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)

- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)

- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)

- 【調査報告】AMR Policy Update #5:がん医療と感染症(後編)

- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」

- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)

- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)

- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)