【開催報告】グローバルヘルス・エデュケーション・プログラム(G-HEP)2024 政策提言の最終発表会(2024年11月29日)

日付:2025年2月6日

タグ: グローバルヘルス, グローバルヘルス人材

グローバルヘルス・エデュケーション・プログラム(G-HEP: Global Health Education Program)2024は、日本・タイ・アメリカからの12名の参加者が広島でのフィールドワークと活動を行い、ケーススタディの調査結果と政策提言を最終発表し、プログラムを終了いたしました。今年のプログラムは日本の日本医療政策機構(HGPI: Health and Global Policy Institute)、タイのマヒドン大学公衆衛生学部、米国のエモリー大学ロリンス公衆衛生大学院との共催で実施されました。

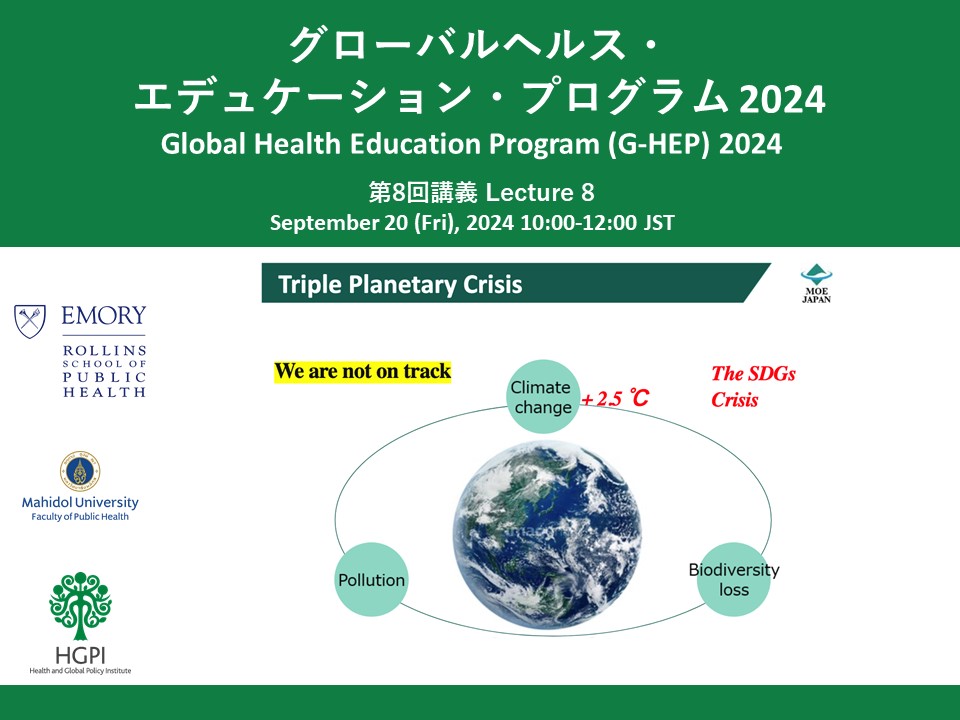

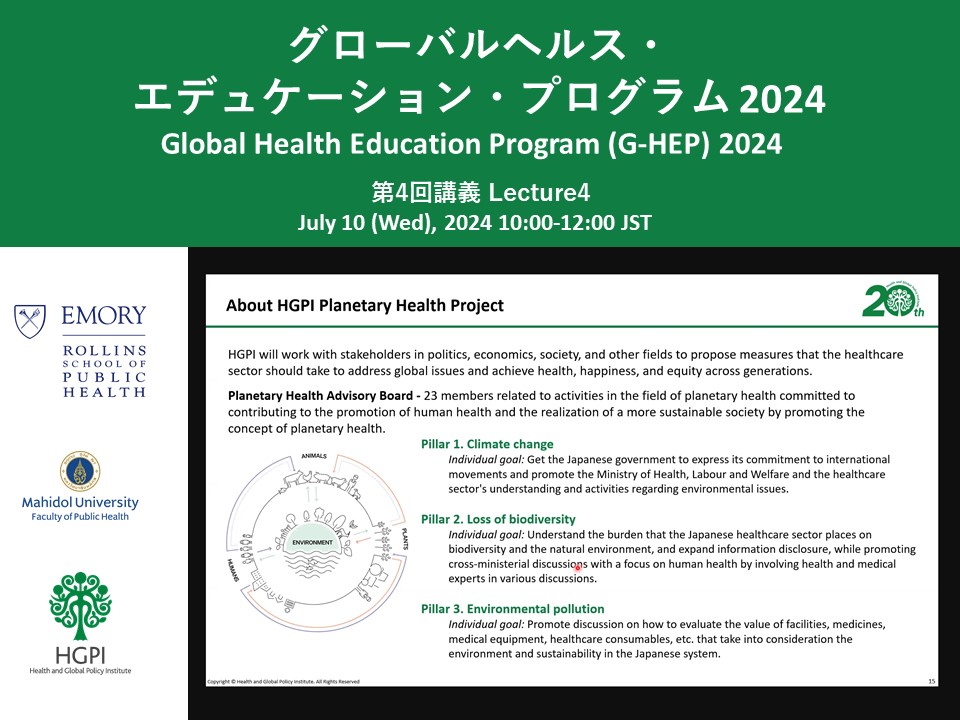

本プログラムは「プラネタリーヘルスの課題に取り組む若手リーダーの国際交流プログラム」と題し、約6ヶ月間に渡り、オンライン講義、ケーススタディをテーマとしたグループワーク、タイおよび日本でのフィールドワークを実施しています。

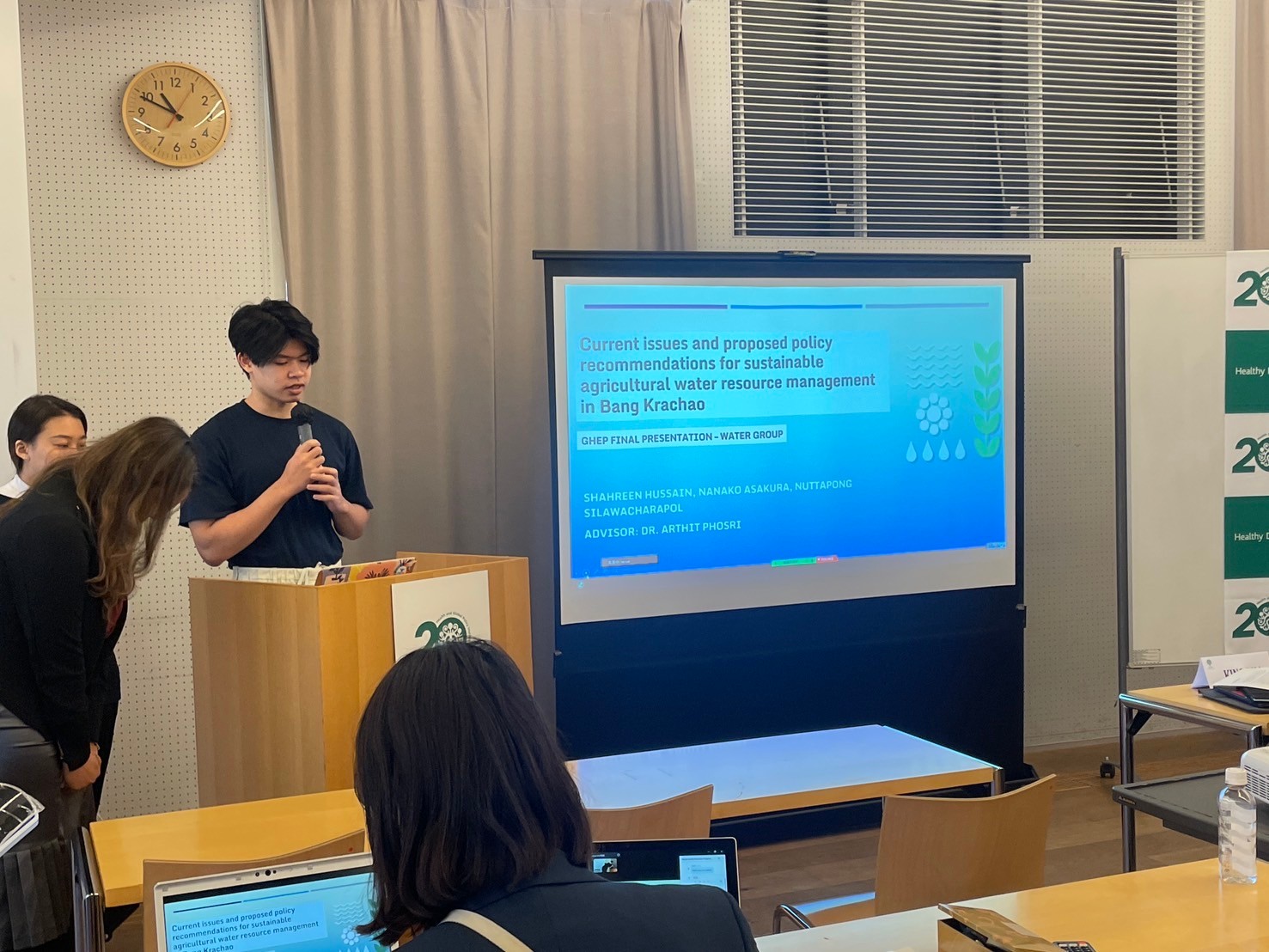

プログラムの締めくくりとして、参加者たちは、グローバルヘルスと政策分野で活躍する専門家らを前に、現地調査で得られたケーススタディの結果と、その解決策を踏まえた政策提言に関する最終発表を行いました。

|

|

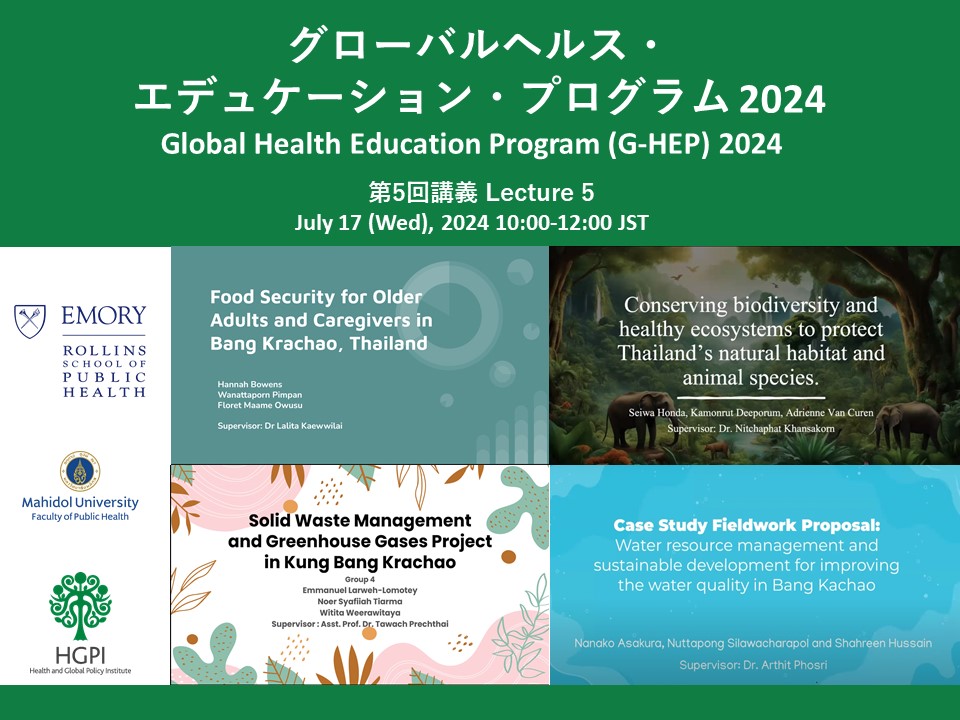

4つの参加者グループは以下のケーススタディ・トピックについて、政策提言書を提出しました。主な調査結果と政策提言は以下の通りです。

<G-HEP参加者による各トピックの調査結果と政策提言>

【1】気候変動下における食料安全保障 郊外コミュニティにおけるタイの高齢者と介護者の適応戦略の模索

限られた地域資源と、塩水侵入などの気候変動による影響、栄養プログラムや持続可能な農業政策の体系的な欠如により、高齢者の食料安全保障に重要な課題があることが明らかになりました。地域コミュニティによる支援は強いものの、これらの課題により高齢者は依然として脆弱な状態にあります。

主な提言

-

- 食料の入手可能性と環境課題へのレジリエンスを高めるための持続可能な農業の推進

- 教育と、地域密着型の支援システムによる地域コミュニティと個人の能力強化

- 非感染性疾患(NCD: Non-communicable disease)の管理と栄養へのアクセス改善を連携づけた的確な健康政策の実施

【2】タイの自然と動物種を守るための生物多様性と健全な生態系の保全

アワー・クンバンカチャオ・プロジェクトやホタル保全活動などの有望な取り組みはありますが、長期的な成功に必要な、生物多様性保全に対する一貫した戦略が欠如していることが判明しました。土地建物税法(2019年)による意図せぬ悪影響、廃棄物・水管理システムの連携不足、ガバナンスの非効率性などが課題として挙げられます。

主な提言

-

- 税制変更後の生物多様性と保全に関する啓発キャンペーンの実施

- 生息地の分断化に対処するための生態コリドー1 の整備

- 現役世代を対象としたアウトリーチ・地域主体型の保全活動の強化

- 地域のリーダーと保全の専門家で構成される統一監視委員会の設立

- 技術的・財政的支援のための国際的パートナーシップの活用

- リモートセンシングによる生物多様性モニタリングなどの技術ツールと、草の根レベルの取り組みの統合

1 野生生物の生息地間を結ぶこと。これにより、野生生物の移動・分散に配慮した空間ができる。

【3】サムットプラカーンにおける水質改善のための水資源管理と持続可能な開発

調査の結果、地域の農家が直面している水資源管理と農業実践の維持における重要な課題が明らかになりました。塩分濃度の高さ、地下水へのアクセスの制限、分断された水管理が主な課題です。農民たちは現在、手頃な価格で標準化された検査ツールがないため、非公式な方法で水質を評価せざるを得ない状況です。海面上昇と水門の破損がこれらの問題を悪化させており、作物の収量と土壌の肥沃度を損なっています。

主な提言

2 防水材のひとつで、水の浸透・蒸発や汚染を防止する効果がある。

3 農地、畜産、森林、漁業などのランドスケープを管理する統合的なアプローチであり、食糧安全保障と気候変動という相互にリンクした課題に対処するもの。

【4】タイの管理不行き届きな固形・プラスチック廃棄物問題への取り組み

タイはプラスチック廃棄物排出量で世界第6位となっており、深刻な環境問題が浮き彫りになっています。この重要な緑地であり、人気の観光地でもあるバン・クラチャオは、観光者による廃棄物の影響を大きく受けています。生態学的重要性にもかかわらず、現在の廃棄物管理システムは観光客の参加や効果的な取り組みが不足しています。

主な提言

-

- 汚染者負担原則(PPP: Polluter Pays Principle)の原則導入

- 使い捨てプラスチック削減のためのリフィルシステムの促進

- 企業の社会的責任(CSR: Corporate Social Responsibility)プログラムを通じたステークホルダーの関与促進

- 環境に優しい実践に向けた割引などのインセンティブ提供による行動変容の促進

- 観光客向けの食器容器のレンタルまたは販売プログラムの導入

- ペットボトル消費削減のための給水機の設置

参加者の政策提言の概要は下部PDFよりご覧ください。

G-HEP2024年の参加者は、気候変動、人口動態の変化、都市化と、健康、農業、持続可能性の課題の関連について学びました。また、これらの課題に効果的に対処するため、政策、コミュニティの能力強化、技術革新を統合した多層で実効性のある介入策についても知見を深めました。参加者は、仲間との協働、革新的な戦略の策定、持続可能なインパクトのある解決策の提案を通して、プラネタリーヘルスという喫緊の課題に取り組む若手専門家として成長する貴重な機会を得ました。

<プログラムの中でご登壇いただいた主な方々>(敬称略・順不同・肩書はご登壇時点)

Sarawut Thepanondh(マヒドン大学公衆衛生学部長)

Noah Scovronick(エモリー大学ロリンス公衆衛生大学院 ガンガローザ環境衛生学科 助教授)

Parinya Panuwet(エモリー大学ロリンス公衆衛生大学院 ガンガローザ環境衛生学科 研究准教授)

菅原 丈二(日本医療政策機構 副事務局長)

高木 恒輝(環境省 環境保健部 化学物質安全課 水銀・化学物質国際室 室長)

ロビン・敬・ルイス(一般社団法人Social Innovation Japan 共同CEO/mymizu 共同創設者)

鹿嶋 小緒里(広島大学IDEC国際連携機構 プラネタリーヘルスイノベーションサイエンスセンター(PHIS: Center for the Planetary Health & Innovation Science)センター長/同大学院 先進理工系科学研究科 環境保健科学研究室 准教授)

渡邊 園子(広島大学IDEC国際連携機構PHIS/同大学院 先進理工系科学研究科 准教授)

白川 勝信(登別市観光交流センター 学芸員/副館長)

東條 環樹(北広島町雄鹿原診療所 所長)

ジェフリー・ハート(公益社団法人 放射線影響研究所 広報室長)

紀ノ岡トーバ(Enteleco ディレクター/共同創始者)

池上 京(Planet Savers株式会社 CEO)

髙松 優光(国立感染症研究所 研究員)

本プログラムは、タイ・バンクラチャオの地域住民、地元企業の皆様、日本・広島県 芸北せどやまプロジェクト関係者の皆様をはじめ多数の方にご協力いただきました。

■グローバルヘルス・エデュケーション・プログラム(G-HEP: Global Health Education Program)

G-HEPは、協働してグローバルヘルスのアジェンダを推進する若手リーダーのグローバルコミュニティを確立し、将来に向けた人材育成を行うことを目的とする若手育成プログラムです。2018年から始まったマヒドン大学公衆衛生学部とのパートナーシップにより、日本だけでなくASEAN地域の若手同士の交流が促進されてきました。今年は、エモリー大学ロリンス公衆衛生大学院を迎え、アメリカの視点を取り入れるとともに、多様な職業や背景を持つ参加者たちと共にプログラムを実施します。プログラムを通じて、参加者たちは実践的な知識を身につけるだけでなく、将来のグローバルヘルスリーダーとして成長し、世界中で公衆衛生の向上に貢献することが期待されます。

■エモリー大学ロリンス公衆衛生大学院について

エモリー大学ロリンス公衆衛生大学院は、全米の公認公衆衛生大学院の中で第3位にランクしている。「世界の公衆衛生の首都」として知られるアトランタに位置するエモリー大学は、いくつかのユニークな地域資源を活用している。例えば、米国疾病管理予防センター(CDC: Centers for Disease Control and Prevention)は、当校の非常勤講師約200人を提供しており、カーター・センター(Carter Center)は学生の実習機会を提供する国際保健介入プログラムに関与している。学生は教室内の学びと現場でのインターンシップの両方から知識を得ることができる。全米50州および海外40カ国以上から学生が集まり、健康増進と疾病予防のための知識を実践している。

エモリー大学ロリンス公衆衛生大学院は、全米の公認公衆衛生大学院の中で第3位にランクしている。「世界の公衆衛生の首都」として知られるアトランタに位置するエモリー大学は、いくつかのユニークな地域資源を活用している。例えば、米国疾病管理予防センター(CDC: Centers for Disease Control and Prevention)は、当校の非常勤講師約200人を提供しており、カーター・センター(Carter Center)は学生の実習機会を提供する国際保健介入プログラムに関与している。学生は教室内の学びと現場でのインターンシップの両方から知識を得ることができる。全米50州および海外40カ国以上から学生が集まり、健康増進と疾病予防のための知識を実践している。

■マヒドン大学公衆衛生学部について

1948年に設立されたマヒドン大学公衆衛生学部は、タイで最初の公衆衛生の学術機関である。現在、公衆衛生学部は学士、修士、博士課程で毎年約1,400名の卒業生を輩出している。同学部は、アジア太平洋地域におけるアカデミック・リーダーとして不可欠な役割を果たしており、学術研究、実践的な研修を通して、国内外の公衆衛生領域の発展に貢献している。1976年以来、同学部は公衆衛生学修士-国際プログラムを運営し、42カ国から1250人以上の卒業生を輩出している。

1948年に設立されたマヒドン大学公衆衛生学部は、タイで最初の公衆衛生の学術機関である。現在、公衆衛生学部は学士、修士、博士課程で毎年約1,400名の卒業生を輩出している。同学部は、アジア太平洋地域におけるアカデミック・リーダーとして不可欠な役割を果たしており、学術研究、実践的な研修を通して、国内外の公衆衛生領域の発展に貢献している。1976年以来、同学部は公衆衛生学修士-国際プログラムを運営し、42カ国から1250人以上の卒業生を輩出している。

本事業は、独立行政法人国際交流基金の助成を受けて実施しております。

本事業は、独立行政法人国際交流基金の助成を受けて実施しております。

調査・提言ランキング

- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)

- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)

- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)

- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)

- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」

- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)

- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)

- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)

- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)

- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)