【HGPI政策コラム】(No.62)―認知症プロジェクトよりー「国際社会の認知症施策の現在地 2025」

<POINTS>

- 2025年5月22日、ADIより各国の政策評価に関するレポート「From Plan to Impact Ⅷ– Time to deliver」が発表された。

- 認知症政策を国家的に策定している国と地域は53に留まっている(うちWHO加盟国は45)。2025年までにWHO加盟国の75%が国家戦略の策定を完了するというWHOの目標について、ADIは2031年までの6年間の計画期限延長に賛成するようWHO加盟国に要請している(なおこの要請は、WHO総会で承認された)。

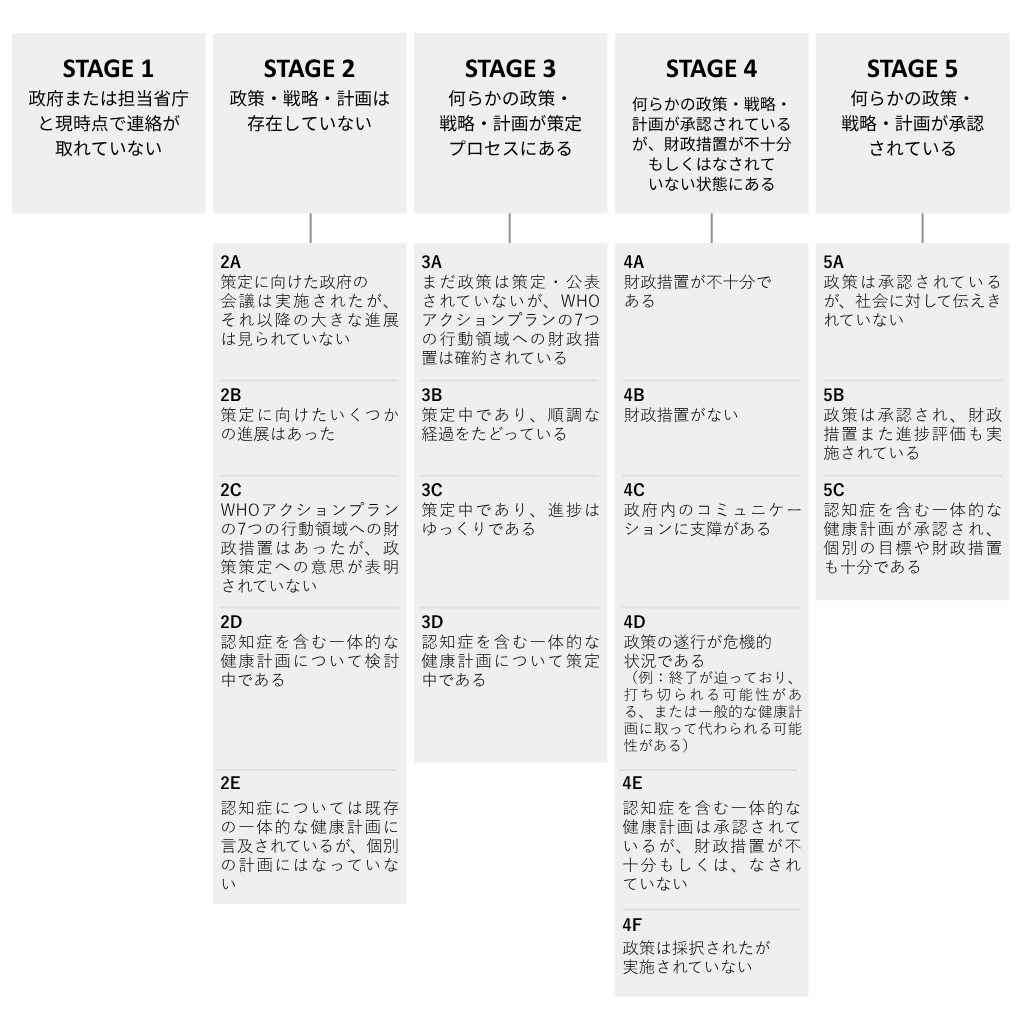

- 日本の認知症施策に対する評価は、昨年と変わらず「5B」で「政策は承認され、財政措置または進捗評価も実施されている」となっている。

「From Plan to Impact Ⅷ」

今回のコラムでは、2025年5月22日に国際アルツハイマー病協会(ADI: Alzheimer’s Disease International)から公表された「From Plan to Impact Ⅷ– Time to deliver」(以下、「ADI2025レポート」)についてご紹介いたします。

ADIが作成する本レポートは、毎年各国・地域の認知症国家戦略の策定状況とその事例について取りまとめており、国際的な認知症政策の動向を知るには貴重な資料となっています。本コラムでは、2020年〜2024年のレポートについても紹介しており、今回が6回目となります。

国際社会の認知症施策の現在地(2020年7月)

国際社会の認知症施策の現在地 2021(2021年6月)

国際社会の認知症施策の現在地 2022(2022年9月)

国際社会の認知症施策の現在地 2023(2023年8月)

国際社会の認知症施策の現在地 2024(2024年8月)

継続的な認知症国家戦略策定を目指し、2031年までの計画期限延長を要請

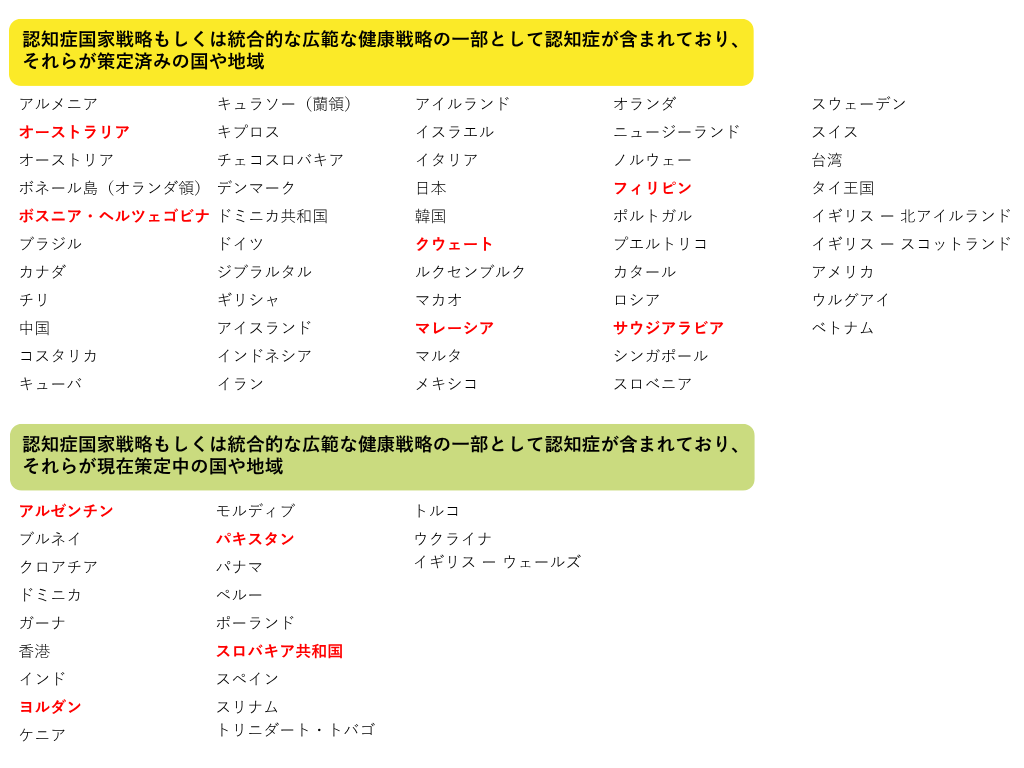

今回のADIレポートでは、ADIによる調査の結果2025年5月時点の認知症国家戦略策定状況として、53の国と地域が策定済みであることが紹介されています。そのうち世界保健機関(WHO: World Health Organization)に加盟しているのは45か国でした。45か国の内訳は欧州で21、米州で9、西太平洋で9(日本を含む)、東地中海で4、東南アジアで2、アフリカは0となっています。

図1

図1

WHOが2017年に公表した「Global action plan on the public health response to dementia 2017-2025」(以下、WHOアクションプラン)では「WHO加盟国の75%以上が2025年までに、認知症に関する国の政策、戦略、計画、枠組みを策定または更新し、単独または他の政策・計画と整理統合を完了する」ことを目標としています。認知症国家戦略策定済みの国々の数は昨年(39か国)よりも増加しましたが、現在の45か国という数値はWHOアクションプランに合意した全194加盟国の23.2%に過ぎず、依然として初期の目標とは大きくかけ離れています。

WHOアクションプランの初年次から、認知症研究は大きな進展を遂げ、またADI記録史上最多となる55か国が国家認知症計画を策定しました。その一方で、研究資金削減の危機や根強いスティグマ、診断率の低さ等の課題が現状として存在しています。そこで、ADIは、WHO加盟国に対し、WHOアクションプランを2031年まで延長することを要請しています。(なお、この要請は第78回世界保健総会(WHA:World Health Assembly)において決定されました。)

図2

日本の評価は、2025年も変わらず「5B:政策は承認され、財政措置また進捗評価も実施されている」となっています。レポートでは、当事者の声を政策に反映することを定めた2023年の認知症基本法や2024年の認知症施策推進基本計画など、多面的なアプローチを用いて認知症対策を進めていることが好事例として紹介され、世界最高齢人口記録を保持する国としての日本の取り組みが、今後高齢化が加速する社会の模範となりうると述べられています。また今回のレポートでは、当事者とケアラーが自らの権利を行使し意思決定に参画できるようにする「法的エンパワーメント(権利強化)」のプロセスにおいて重要な役割を果たしている団体として、日本認知症本人ワーキンググループ(JDWG:Japan Dementia Working Group)や認知症の人と家族の会(AAJ:Alzheimer Association Japan)に加えて、日本医療政策機構(HGPI:Health and Global Policy Institute)が言及されています。

図3

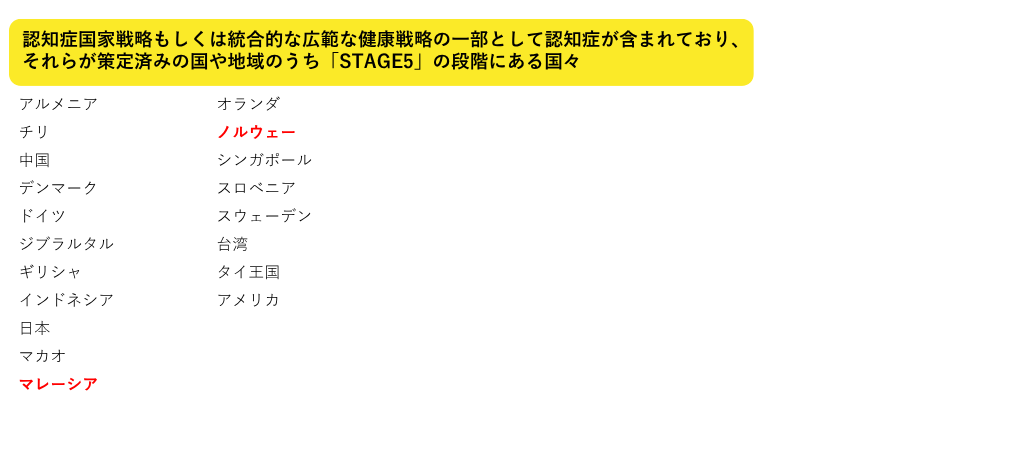

上図では、先ほど示した認知症国家戦略が策定済みの国と地域のうち、上記の評価指標で「STAGE5」とされている国と地域を示しています。昨年のレポートと比較すると、オーストリア、カナダ、キューバ、プエルトリコが抜け、マレーシア、ノルウェーが加わっています。前年は「STAGE5」と評価されながらも後退した国と地域が複数あるという結果になりました。世界中で政権交代、経済・政治的危機、あるいはCOVID-19パンデミックの影響など、複数の深刻な危機が同時発生している現在、社会的な影響が広範かつ深刻であるにもかかわらず、進行がゆるやかで注目されづらい認知症のような課題に取り組むのは一層困難になっているとレポートでは述べられています。

ADIは、WHOアクションプランが認知症対策に取り組む人々にとって、道しるべとなったことに触れるとともに、認知症が全ての人の課題でありながらも、診断・治療・ケアの機会や利用可能な支援の有無など個人の範疇を超えた要因に左右されやすいことを強調しながら国家認知症計画策定継続の重要性を述べています。また、ADIはWHOアクションプランの計画期限を2031年まで延長することを望んでいますが、プランの延長が認められて時間的猶予が生じたとしても油断は禁物であると釘を刺しています。

まとめ

今回のコラムでは、2025年ADIレポートの内容についてご紹介しました。2022年から認知症国家戦略の策定国・地域数が停滞しておりましたが、今年は増加が見られました。WHOによると認知症の当事者は2050年には1億3900万人まで、認知症に伴う年間の経済的コストは2030年には2.8兆ドルにまでそれぞれ増加すると予測されており、認知症の国家戦略を策定している国・地域の増加は、こうした状況に対応するための国際的な連携体制の構築に寄与するものと考えます。

政策面での進展が見られた一方で、同レポートでは認知症研究における社会情勢の懸念も示されています。アメリカ国立衛生研究所(NIH: National Institute of Health)においてはトランプ政権の下で、多様性、公平性、包括性(DEI: Diversity, Equity, and Inclusion)を取り扱う研究への資金凍結・打ち切りが行われており、こうした状況は認知症領域へも波及する可能性は否定できません。ADIによる政策評価のレポートが初めて発行された2018年当時に比べて、病態修飾療法(DMTs)や血液バイオマーカーが登場するなど、現在の認知症研究は大きく進歩しましたが、これは認知症研究への継続的な大規模投資、それらを通じた研究の長年の蓄積の成果でもあります。持続的な研究資金の確保は、認知症研究を進める上で不可欠な要素であり、それゆえ研究資金削減に直面している今こそ、研究資金削減によってもたらされるリスクについて目を向け、そして研究への取り組みを強化するべきであるとADIは述べています。

国家戦略の策定が進んだとしても、研究が停滞すれば、認知症への取り組みは十分なものとは言えません。研究によって十分なエビデンスが担保されなければ、効果の高い政策を生み出すことはできず、形骸的なものにしかなり得ないからです。世界有数の研究機関であるNIHにおける研究資金凍結・打ち切りは、米国を超えた多くの国・地域に影響を与えることが予想されます。他人事として捉えるのではなく、その影響を今後注意深く見守る必要があるでしょう。

認知症は全ての人の課題です。認知症の当事者や家族の方はもちろん、それ以外の人も含めた、全ての人がよりよい生活を送れるように努力を重ねることが重要で、そのためには政策と研究が両輪でなければなりません。日本医療政策機構は今後も引き続き、非営利・独立・超党派の民間シンクタンクとして幅広いステークホルダーを結集しながら、政策提言、アドボカシー活動を通し、認知症共生社会の実現へと努めてまいります。

【執筆者のご紹介】

仲里 尚子(日本医療政策機構 インターン)

調査・提言ランキング

- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)

- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)

- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)

- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)

- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)

- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)

- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」

- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)

- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)

- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)