【HGPI政策コラム】(No.46)―認知症プロジェクトより―「国際社会の認知症政策の現在地 2024」

<POINTS>

- 2024年5月29日、ADIより各国の政策評価に関するレポート「From Plan to Impact VII – Dementia at a crossroads」が発表された。

- 認知症政策を国家的に策定している国と地域は48に留まっている(うちWHO加盟国は39)。2025年までにWHO加盟国の75%が国家戦略の策定を完了するというWHOの目標について、ADIは2035年までの10年間の計画期限延長にWHO加盟国全会一致で賛成するよう要請している。

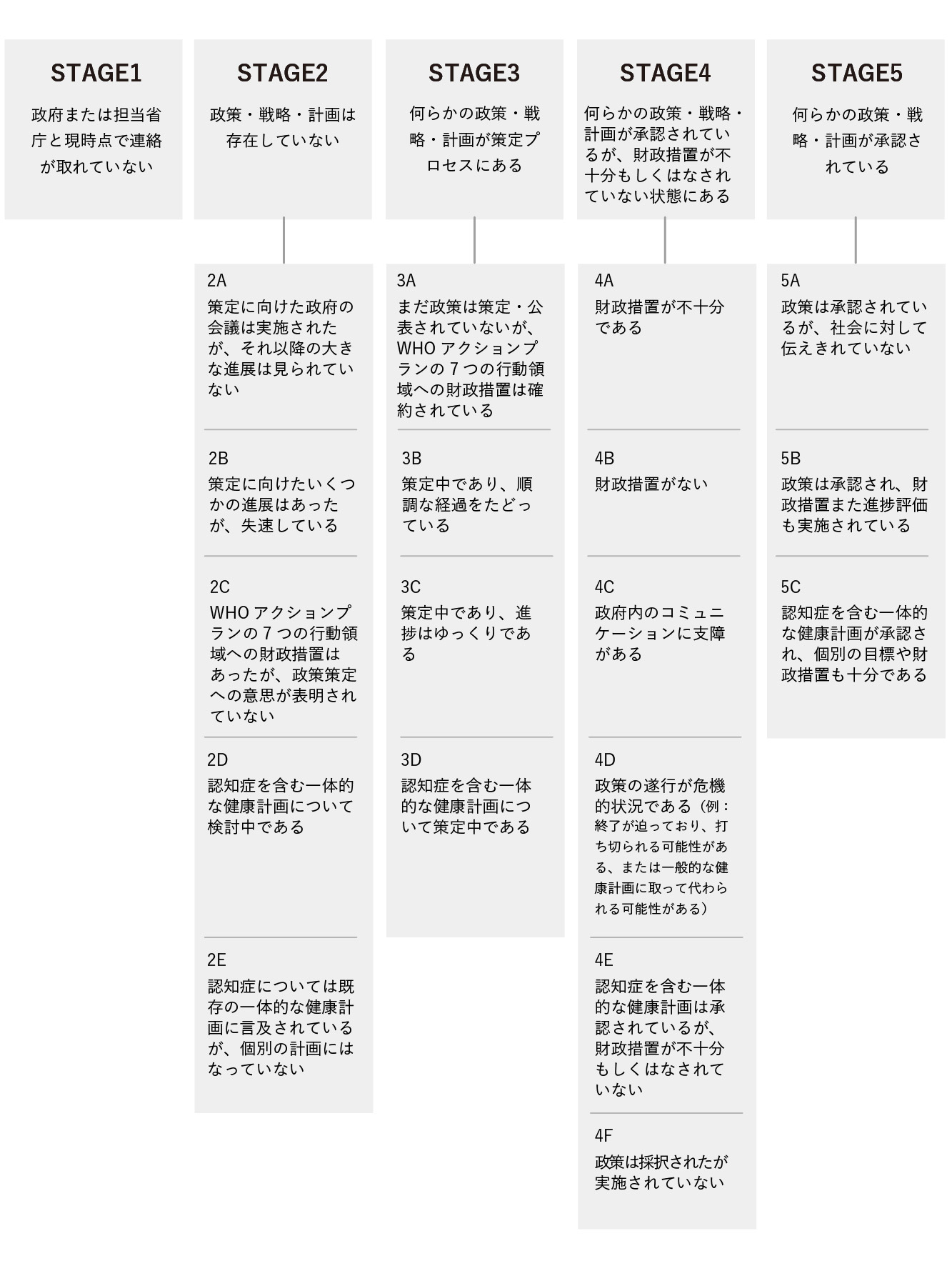

- 日本の認知症施策に対する評価は、昨年と変わらず「5B」で「政策は承認され、財政措置または進捗評価も実施されている」となっている。

「From Plan to Impact VII」

今回のコラムでは、2024年5月29日に国際アルツハイマー病協会(ADI: Alzheimer’s Disease International)から公表された「From Plan to Impact VII – Dementia at a crossroads」(以下、「ADI2024レポート」)についてご紹介いたします。

ADIが作成する本レポートは、毎年各国・地域の認知症国家戦略の策定状況とその事例について取りまとめており、国際的な認知症政策の動向を知るには貴重な資料となっています。本コラムでは、2020年〜2023年のレポートについても紹介しており、今回が5回目となります。

国際社会の認知症政策の現在地(2020年7月)

国際社会の認知症政策の現在地 2021(2021年6月)

国際社会の認知症政策の現在地 2022(2022年9月)

国際社会の認知症政策の現在地 2023(2023年8月)

2035年への計画期限延長要請、新たな目標到達地点へ

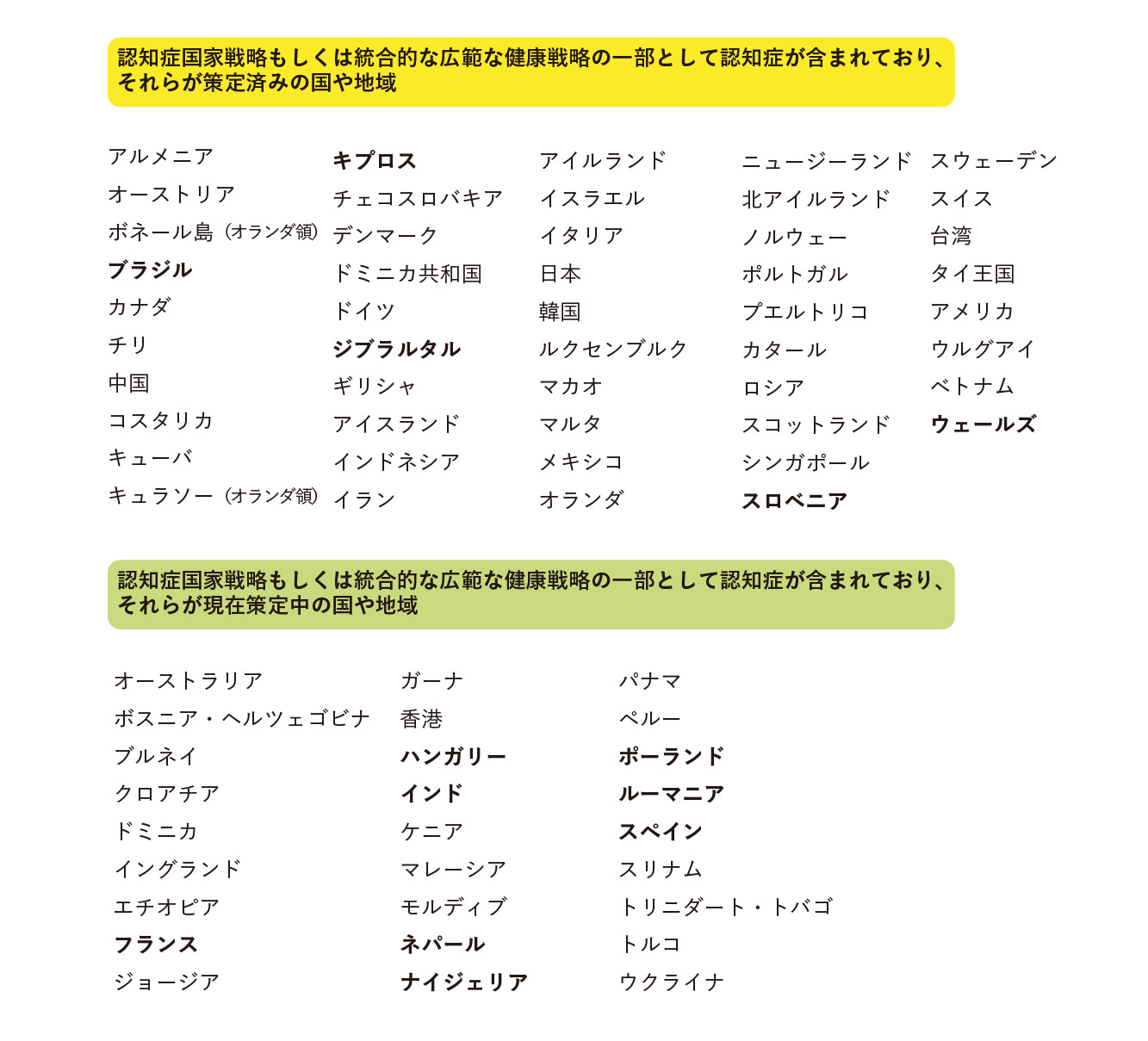

今回の調査では、2024年5月時点の認知症国家戦略策定状況として、48の国と地域が策定済みであることが示されました。そのうち世界保健機関(WHO: World Health Organization)に加盟しているのは39か国でした。39か国の内訳は欧州で20、米州で9、東南アジアで2、西太平洋で6(日本を含む)、東地中海で2、アフリカは0となっています。

図1

WHOが2017年に公表した「Global action plan on the public health response to dementia 2017-2025」(以下、WHOアクションプラン)では「WHO加盟国の75%以上が2025年までに、認知症に関する国の政策、戦略、計画、枠組みを策定または更新し、単独または他の政策・計画と整理統合を完了する」ことを目標としています。現在の39か国という数値は、WHOアクションプランに合意した全194加盟国の5分の1に過ぎず、目標達成には程遠い状況であると判断せざるを得ません。

WHOアクションプランで設定された目標が2023年以降停滞しているとはいえ、認知症の人とその家族は、依然として各国政府が公約を果たすことを切望しています。そこで、ADIは、WHO加盟国に対し、WHOアクションプランを2035年まで10年間延長することに全会一致で賛成するよう要請する運びとなりました。

図2

日本の評価は、2024年も変わらず「5B:政策は承認され、財政措置また進捗評価も実施されている」となっています。レポートでは、2023年のG7開催国である日本が、長崎で開催された保健大臣会合で認知症シンポジウムを開催し、閣僚宣言で認知症対策の重要性を訴えたことが紹介されています。新たなWHOアクションプランの期限に向けて、認知症に対する世界的な取り組みを強化する必要性はさらに高まっていくでしょう。

図3

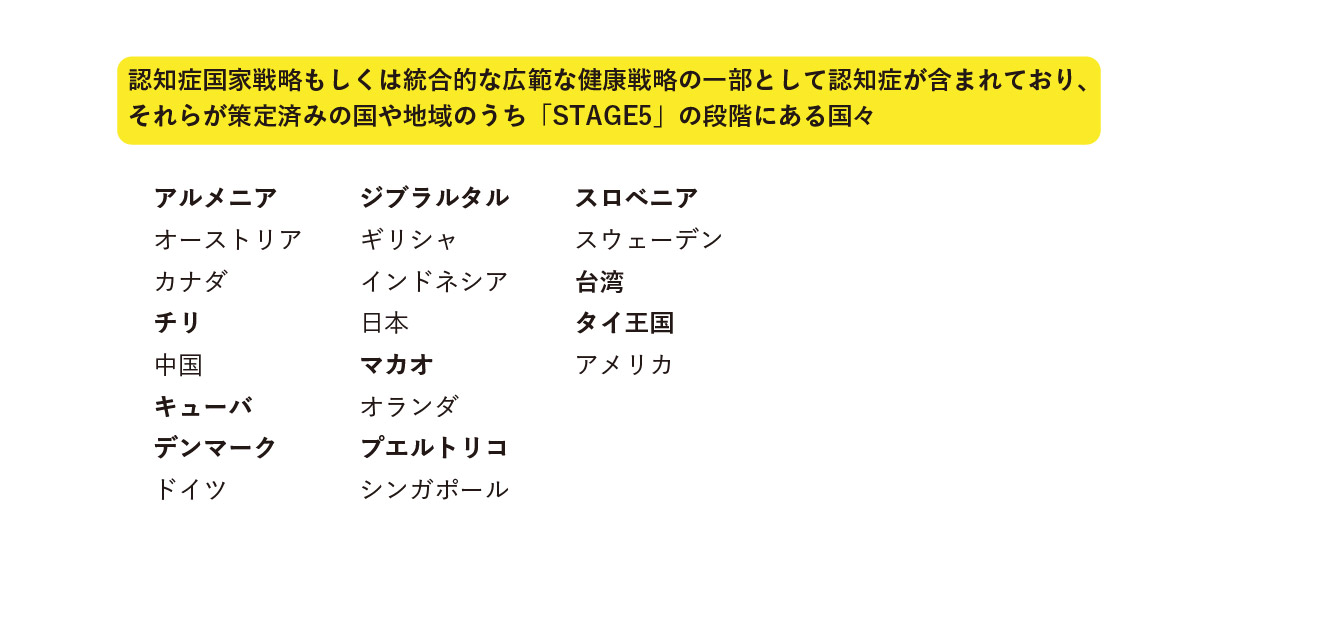

上図では、先ほど示した認知症国家戦略が策定済みの国と地域のうち、上記の評価指標で「STAGE5」とされている国と地域を示しています。昨年のレポートと比較すると、フィンランド、韓国が抜け、アルメニア、チリ、キューバ、デンマーク、ジブラルタル、マカオ、プエルトリコ、スロベニア、台湾、タイ王国が加わっています。前々年は「STAGE5」と評価されながら後退し、今年になって評価を取り戻した国と地域が複数あるという結果になりました。ロシアによるウクライナ侵攻に加え、パレスチナ問題など国際政治の変動も大きかった2023年ですが、COVID-19のパンデミックを乗り越え、各国医療システムの復旧が見られたといえるのではないでしょうか。

ADIは、WHOアクションプランの期限延長が、認知症の治療法の発見という共通の目標に向けた努力の方向性を示すとともに、認知症を患う人々やその介護者の生活をより良いものにするため、新たな治療法や必要とされるケアへのアクセスを確保するための医療制度の強化につながることを願っていると述べています。

まとめ

今回のコラムでは、2024年ADIレポートの内容についてご紹介しました。

2024年1月1日、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(以下、認知症基本法)が施行されました。日本医療政策機構は、これまで産官学民の全てのステークホルダーによる協議の促進をはじめとし、市民社会・当事者視点からさまざまな政策アプローチを行ってまいりました。

2024年秋には認知症基本法に基づく認知症施策推進基本計画の閣議決定が見込まれています。また今後の政策言説の展開においては、新たな認知症疾患修飾薬の存在がこれからの政策変化に影響してくるでしょう。新薬の登場により、世界各国の認知症アジェンダにおいても、認知症国家戦略における「予防」の観点が強調され、より一層の社会的関心が寄せられているのは、日本だけではありません。日本が高齢社会先進国として、認知症施策のイニシアチブを握ることの重要性はますます高まっていくと考えられます。

WHOアクションプランの期限延長に際し、国際連携が喫緊の課題であると共に、日本においては、研究・開発における患者・市民参画の普及と促進を、国際レベルで実現する必要があります。実現に向けては、国民がそれを社会課題と認識することが第一歩となるでしょう。日本医療政策機構は今後も引き続き、政策提言、アドボカシー活動を通し、認知症共生社会の実現へと努めてまいります。

【執筆者のご紹介】

長谷 明香里(日本医療政策機構 プログラムスペシャリスト)

調査・提言ランキング

- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)

- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)

- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)

- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)

- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」

- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)

- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)

- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)

- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)

- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)