【HGPI政策コラム】(No.2)ー認知症政策チームよりー

第2回目は、前回に引き続き、国内外の認知症政策の流れと本人参画の動向についてご紹介します。

認知症の本人の人権をベースとした政策へ

近年の認知症政策においては、「人権ベースのアプローチ(Human Rights Based Approach)」に注目が集まり、その重要性が高まっています。人権ベースのアプローチとは、認知症の本人が自らの権利を知り、主張できるようにし、権利の尊重、保護、実現に責任を負う個人や組織の能力と説明責任を高めることを意味しています。これは認知症の本人が自らの人権に影響を与える政策などの決定過程に参加する機会を増やすことであり、それにより権利の実現に責任を持つ者が、権利の意味を理解し、尊重できるようにするほか、権利が確実に実現されるよう、日常的な社会生活に限らず政策立案の過程においてもこうしたアプローチが確実に組み込まれることを目指しています。

世界保健機関(WHO: World Health Organization)のガイドライン「認知症の本人に対する人権ベースのアプローチの保証(Ensuring a human rights-based approach for people living with dementia)」では、代表的な指標として「PANELアプローチ」が紹介されています。

P: Participation(決定過程への参画)

A: Accountability(アカウンタビリティ)

N: Non-discrimination(無差別)

E: Empowerment(エンパワーメント)

L: Legality (規準の順守)

また、本コラムでも後日特集予定である、スコットランドにおいては、このPANELアプローチをベースとして、全ての施策やケア、取り組みにおいて認知症の本人やその介護者の権利・尊厳を守ることを第一とした「スコットランドにおける認知症の本人とその介護者のための権利憲章(Charter of Rights for People with Dementia and their Carers in Scotland)」を2009年に議会で定めています。

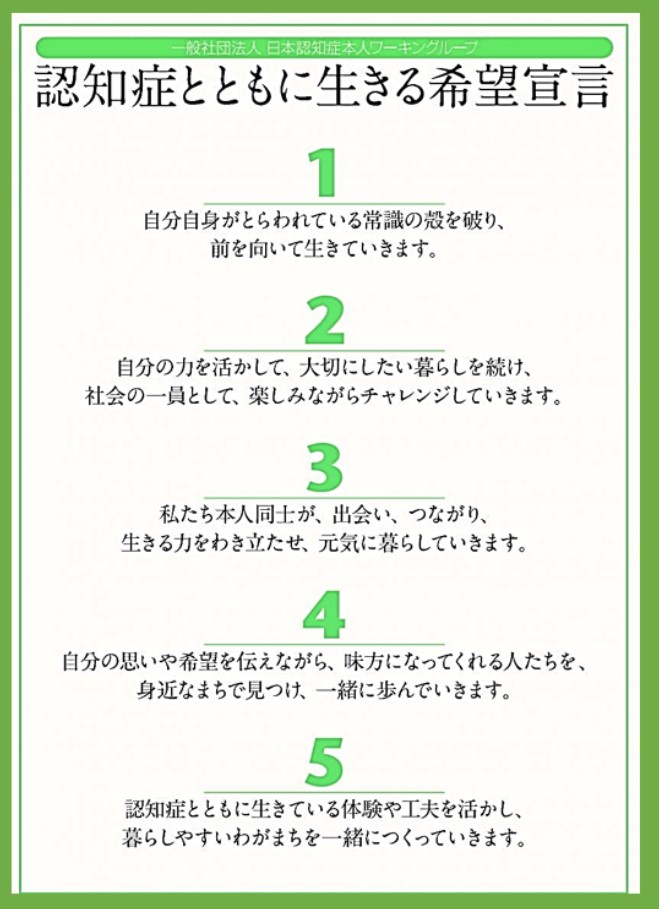

日本では、一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ(JDWG: Japan Dementia Working Group)が2018年に「認知症と共に生きる希望宣言」を発表するなど、わが国においても社会に向けた本人の声の発信が日々高まっています。

認知症政策に関する国内の動き

世界の動きを受け日本でも本人や家族の視点を重視した取り組みを開始

G7各国では2013年の認知症サミットの後継イベントの開催を決定し、2014年11月には日本でも「新しいケアと予防のモデル」をテーマに会合が開催されました。イベントでは、塩崎恭久厚生労働大臣(当時)が「認知症施策推進五ヵ年戦略(オレンジプラン)」の後継戦略を策定すると宣言し、翌2015年には「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」が発表されました。当機構も後継イベントのサイドイベントとしてOECDと共催し「社会的投資により認知症課題を解決する-G7認知症サミット後継イベント 民間サイドミーティング-」を開催しています。

日本では現在、この新オレンジプランに沿って施策が展開されており、ここでは「認知症の人やその家族の視点の重視」が各施策共通の理念として明記されています。前回ご紹介したG8認知症サミットの「宣言(Declaration)」や「共同声明(Communique)」、さらにはWHOのガイドラインでも述べられている通り、認知症の啓発から、日々のケアや各種サービス、そして研究開発に至るまで、すべての施策において、認知症の本人やその家族の目線で議論し、進めていくことを明確に位置付けています。

最後に

近年、認知症のような国際的な課題に対して、国内の政策立案がG7やG20といった国際会議での合意をベースに進むことが増えています。

認知症をはじめとした高齢社会の課題は、多くの先進国、そして今後は途上国も直面するテーマです。そのため、一国内に留まらず、グローバルレベルでマルチステークホルダーが連携することが求められています。こうした政策立案の過程においては、政策の直接的な対象となるステークホルダーが立案過程にどれだけ参加できるかが重要なポイントです。この認知症領域では、まさに認知症の本人や家族をはじめとする介護者の視点が求められています。

当機構や認知症未来共創ハブが行う取り組みに、本人やご家族が語る経験や知恵が有機的に取り入れられ、より効果的な政策が実現することを目指して皆さんと共に活動していきたいと改めて感じています。

次回は、2019年7月に開催された国際会議から得た認知症政策に関する最新トピックをお届けします。

【参考資料】

新美芳樹(2016)「新オレンジプランと認知症研究」『医学のあゆみ』第257巻5号

日本医療政策機構(2018)『Japan Health Policy Now 認知症編』

【執筆者のご紹介】

栗田 駿一郎(日本医療政策機構 シニアアソシエイト/認知症未来共創ハブ 運営委員)

調査・提言ランキング

- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)

- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)

- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)

- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)

- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)

- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)

- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」

- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)

- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)

- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)