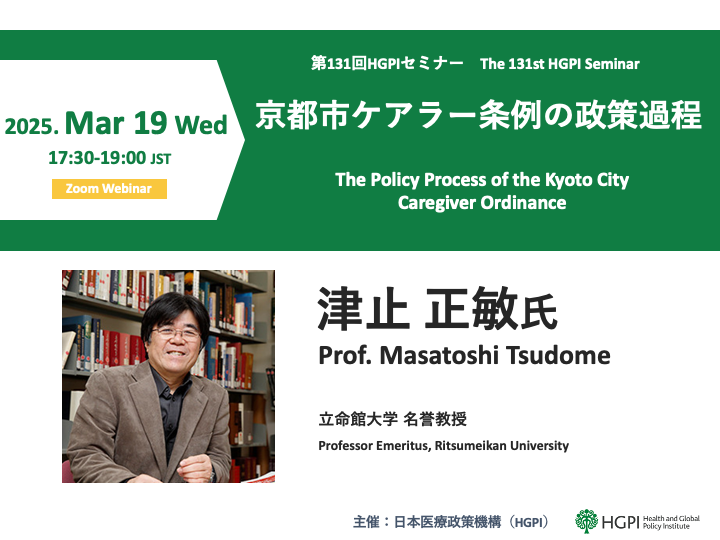

【開催報告】第131回HGPIセミナー「京都市ケアラー条例の政策過程」(2025年3月19日)

今回のHGPIセミナーでは、立命館大学名誉教授である津止正敏氏をお招きし、京都市の条例の政策過程を事例に、日本のケアラーを取り巻く現状や課題、今後の展望についてお話をいただきました。

<POINTS>

- 「京都市ケアラーに対する支援の推進に関する条例」(以下、京都市ケアラー支援条例)は、ケアを「家族の責任」から「社会全体で支える仕組み」へと転換し、当事者・支援者など、市民主体で条例制定を進めた点において特筆すべき事例である

- 条例制定過程では、関係者の声を丁寧に聴き、京都のケアの歴史や文化を前文に反映させたほか、条例の中に、包括的なヤングケアラーの定義、言語的マイノリティへの配慮、施策推進への当事者参加の明記、政府のケアラー支援財政措置の責務を盛り込むことで、ケアラーの実態に即した実効性の高い支援体制を目指している

- 条例の本格的な運用に向け、今後の課題は、支援施策に直結する推進計画の策定と協議の場の設計をどのように具体化するかという点にある。条例の意義を実感できるケアラー支援の実現には、継続的な市民や当事者の主体的な関与が不可欠となる

■ケアラー支援条例とは

「ケアラー支援条例」とは、日常生活においてケアを必要としている人に対して、無償でケアを提供している人(ケアラー)を支援することを目的として、地方自治体が制定する条例である。ここでいうケアラーとは、高齢者や障害者、病気の人などを無償で世話している人を広く意味し、親や配偶者に限らず、近親者や友人、子ども・若者(ヤングケアラー)なども含まれる。

国も「介護離職ゼロ」(2015年)や「家族介護者支援マニュアル―介護者本人の人生の支援―」(2018年、厚生労働省)などを通じて家族介護者支援の必要性を訴えてきたが、本格的な支援や施策、体制の整備には至っていなかった。こうした中で、地方自治体が独自にケアラー支援に取り組む動きが見られるようになり、2020年には埼玉県が全国で初めてケアラー支援条例を制定した。その後、こうした条例の制定は徐々に広がり、2025年3月現在では、全国33の自治体(8道県・2政令指定都市・23市町)がケアラー支援条例を策定している。

■京都市ケアラー支援条例の特徴

京都市ケアラー支援条例の意義

京都市におけるケアラー支援条例は、ケアを「家族の責任」から「社会全体で支える仕組み」へと転換することを意図している。この条例には、以下の三点において重要な意義がある。第一に、ケアを家族だけの責任とせず、行政の責務として明確に位置づけた点である。第二に、ケアを必要とする人だけでなく、ケアを担う人も、ともに社会的支援の必要性が示されたことである。これにより、ケアラー当事者の声に法的な根拠が与えられ、行政はそれに応える責任を負うこととなった。第三に、条例には支援の体制構築や計画策定及び財政措置の実施が明記されており、行政が責任をもってケアラー支援に必要な予算措置を講じることが求められていることである。

条例制定プロセス

京都市ケアラー支援条例の制定に向けた取り組みは、2022年4月に発足した「ケアラー支援条例をつくろう!ネットワーク京都」(京都ケアラーネット)の活動を出発点として始まった。京都ケアラーネットは、市民の参画による条例策定を目的に、3年間の期限付きで設立された。ネットワークの活動は認知症や障害児、ひきこもり、言語支援といった分野で活動する19の当事者・支援団体で活動するリーダ層による緩やかな連携のもとで進められた。定期的な世話人会議や市民公開学習会の開催を継続的に開催し、ケアラー支援の必要性を社会的な課題として可視化するとともに、議会へケアラー支援の条例化の意義を訴えた。

その後、関心を持った幾人かの議員が、本会議や専門委員会においてケアラー支援及び条例化の意義について問い質すなど、議会との連携も進んでいった。そして、2024年4月に京都市会が「全議員の共同提案」により条例を提案する方針を表明、2024年5月には市会にプロジェクトチーム(PT)が設置され、条例制定の具体的作業が始まった。PT会議での京都ケアラーネットや、執行機関による意見陳述、二度にわたるパブリックコメント(600件を超える意見が寄せられた)の実施を経て、2024年10月21日に条例案が確定。11月6日の市会本会議において、京都市ケアラー支援条例が全会一致で可決され、11月11日(介護の日)に施行された。

この一連のプロセスにおいて、ヤングケアラーや認知症の人、精神障害者、医療的ケア児のケアラーなど多様な立場の当事者が、政策過程の各段階で意見を述べる機会が確保され、「私たちのことを、私たち抜きに決めないで」という理念が尊重されたことは非常に重要である。

条例の特徴

京都市ケアラー支援条例には、全国の他自治体のケアラー支援条例と比べて際立った特徴が複数存在する。その一つが、前文の記述量と内容である。前文は1,349字に及び、全国33自治体のケアラー支援条例の中でも最長である。単なる理念の提示にとどまらず、京都におけるケアの歴史的経緯、市民文化、そしてケア及びケアを支える主体の多様性が丁寧に記されており、「京都らしさ」が感じられる内容となっている。

また、条文の内容面でも独自性が見られ、ヤングケアラーの定義を国の定義よりも柔軟かつ実態に即したものとするほか、「使用する言語により援助を必要とする者」を支援対象に含めることで、言語的マイノリティへの配慮も盛り込まれている。施策の推進に関しては、協議の場や支援の推進計画の策定作業への当事者参加も明記された。さらに財政措置については、他の多くの条例が「必要な財政的措置を講じるよう努めるものとする」としている一方で、京都ケアラー支援条例は「必要な財政的措置を講じるものとする」と明記しており、実効性を確保するための強い姿勢を示している。

■今後の課題と展望

京都市ケアラー支援条例の制定は重要な一歩であるが、この条例が意味のあるものとするためには、今後の継続的な取り組みが不可欠である。2025年度の本格運用に向けて、今後は現場の声を反映した具体的な支援の推進計画の策定が予定されている。また、施策の策定・運営に関わる協議の場には、当事者の意見を反映させる実質的な参加型の運営が求められる。加えて、条例化の取り組みを先導し、支えてきたネットワークの継続的な体制づくりも課題である。条例の意義を実感できる社会の実現には、「以降は行政お任せ」というのではなく、市民や当事者の継続した主体的な関与が不可欠となる。

【開催概要】

- 登壇者:

津止 正敏 氏(立命館大学 名誉教授)

- 日時:2025年3月19日(水)17:30-19:00

- 形式:オンライン(ZOOMウェビナー)

- 言語:日本語

- 参加費:無料

- 定員:500名

■登壇者プロフィール

津止 正敏 氏(立命館大学 名誉教授)

1953年、鹿児島県生まれ。立命館大学名誉教授。立命館大学大学院社会学研究科修士課程修了。京都市社会福祉協議会(地域福祉部長、ボランティア情報センター長)を経て2001年4月より立命館大教授、そして2019年4月より現職。2009年3月に「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」を発足させ、事務局長を務める。著書に『男が介護する-家族のケアの実態と支援の取り組み-』『ケアメンを生きる-男性介護者100万人へのエール-』『男性介護者白書―家族介護者支援への提言-』、『ボランティアの臨床社会学―あいまいさに潜む「未来」-』、『しあわせの社会運動-人がささえあうということ-』など。

調査・提言ランキング

- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)

- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)

- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)

- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)

- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)

- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」

- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)

- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)

- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)

- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)