【開催報告】第41回特別朝食会「ICTの活用と社会保障、女性活躍推進と今後の日本の姿」(2018年8月10日)

日付:2018年10月11日

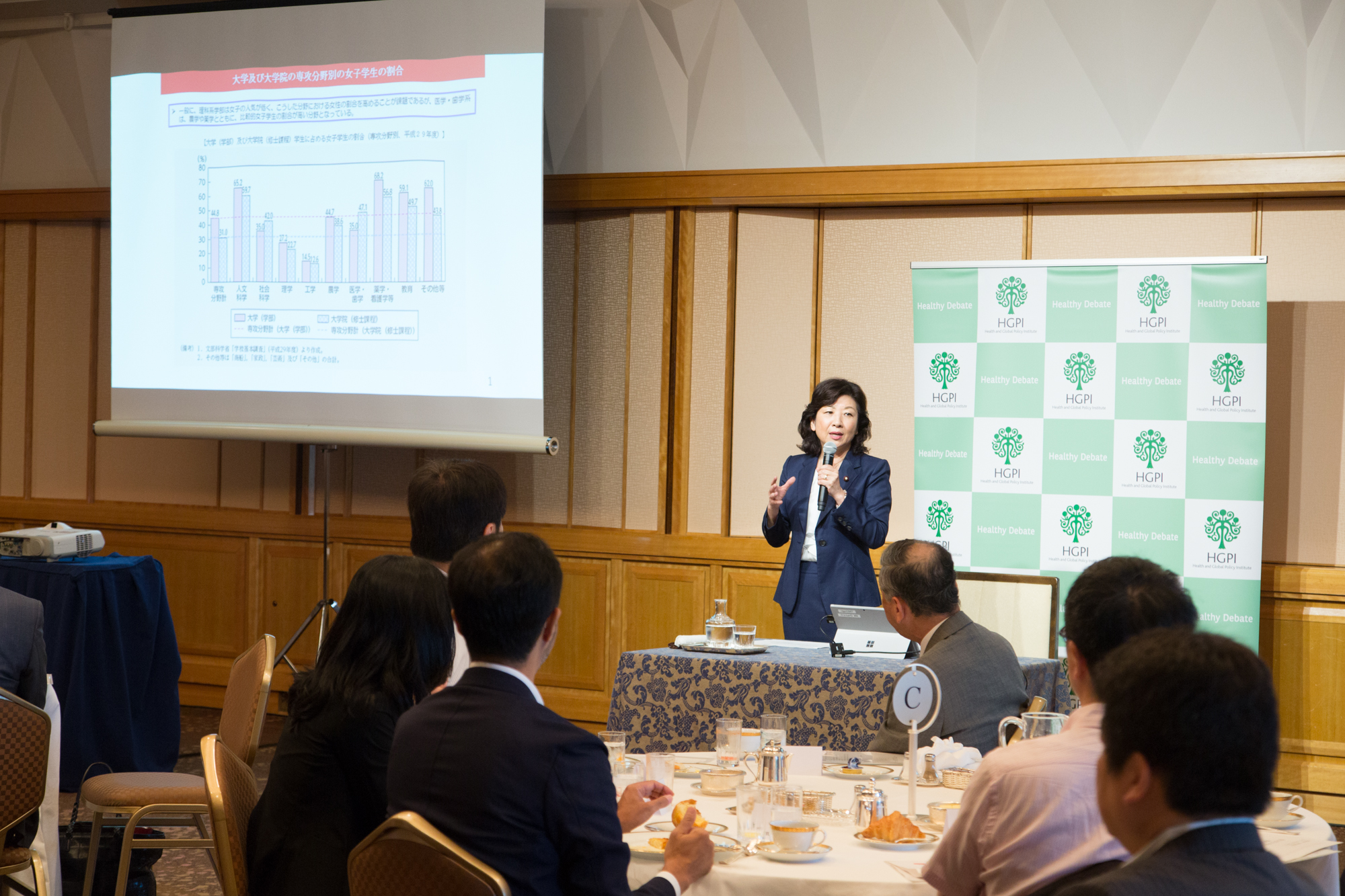

この度、衆議院議員(総務大臣・女性活躍担当大臣・内閣府特命担当(男女共同参画、マイナンバー制度)大臣)野田聖子氏をお招きし、第41回特別朝食会を開催いたしました。野田氏には、日本が抱える課題とその解決策、および昨今注目されている情報通信技術(ICT:Information and Communication Technology)を社会保障の分野に活用した今後の日本の姿についてお話いただきました。

■ 講演の概要

・医師を取り巻く環境

近年、女性医師数は増加傾向にある。しかし女性医師の割合が医師全体の約6割を占めるフィンランドや、約半数を占めるその他諸外国に比べ、日本はわずか2割程度と大きな差がある。これは「そもそも女性だから医師になりにくい」ということではなく、日本が「女性が医師になりにくい」あるいは「女性が医師を継続しにくい」という社会構造上の課題を抱えていることを意味している。

日本が抱えるこの課題は、各診療科の女性医師の割合にも影響している。厚生労働省の調査では、女性医師の割合が高い診療科は、緊急の処置・手術が比較的少ないとされる皮膚科、麻酔科、眼科、産婦人科と続き、診療科ごとに大きな差があることがわかった。また医師の働き方の特徴として、他職種に比べて医師は一週間の労働時間が60時間を超える傾向があることがわかった。さらに、一週間の労働時間が60時間以上の割合を診療科別にみると、診療科間で最大2倍近くの差がある。一週間の労働時間60時間超の診療科は、産婦人科、臨床研修医、救急科および外科系診療科の順に多く、それぞれ5割程度であった。女性は、妊娠出産や育児といったライフステージの変化に応じて労働可能時間を短縮せざるを得ないことも多いため、こうした医師の労働時間の現状を踏まえれば、診療科選択に偏りが生じてしまうのは仕方がないと考えることもできる。しかし、この状況は男性医師へのさらなる身体的・精神的負担が増加することも意味しており、男性医師にとって非常に危険な勤務状況だといえ、改善の必要がある。つまり女性医師が働きやすい環境づくりを目指すことは、男性医師にとっても働きやすい環境づくりにも繋がるといえる。

・誰もが働きやすい社会にするために必要なこと

女性たちは、今日まで家庭と仕事の両立を求められてきたが、それには限界があるため、今後は男女で協力しながら家庭と仕事の両立をする必要がある。そのためには、性差ゆえに生じる相互の特徴を理解することが大切である。

衆議院議員の約9割は男性であることから、女性が感じる苦悩や意見はなかなか課題として議論に挙がらず、政策にも反映されにくい状況にあるが、現在、女性活躍担当大臣および内閣府特命担当大臣(男女共同参画)として、第4次男女共同参画基本計画を基に関係省庁とともに協力して、男性と女性が共に協力し合うことのできる社会の構築に取り組んでいる。2018年に発表した最新の男女共同参画白書でも医療と男女共同参画についてコラムを作成したため、是非読んでいただきたい。現在多くの医療機関で採用されている主治医制度を見直し、数人の医師グループで患者を担当する環境を整え、精神的余裕を保ちながら勤務できる体制にシフトすることは、男性医師にとっても有益だと考える。

・ICT活用による日本のこれから

さらに、総務大臣および内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度)として、日本の高いICT技術を社会生活および医療へ活用する方法を検討している。人口減少、高齢化に伴い、2040年までにあらゆる分野で担い手不足が生じる、いわゆる「2040年問題」にはすぐそこに迫っている。

今後は女性の離職理由として、「結婚」「出産・育児」に次いで「介護」が増えると予想される。こうした家庭における家族のケアと仕事の両立を実現するために、例えば出勤せずとも在宅で働き続けられる仕組みを一般化し、徐々にシフトしていく必要がある。

なお、現在国が推進する「在宅医療・介護」は、家族のいずれかが患者と共に在宅していることが前提になっているが、その多くは女性が担っている。これでは「女性の社会進出の推進」と矛盾が生じる。こうした課題も、ICT技術の活用によって解消できるものと考えている。

・新しい国家モデルの検討に向けて

本日は女性の働き方やICTの活用についてお話しさせていただいたが、政策決定者たちが目を向けられていない、気づけていないことによって解決されていない課題はまだたくさんある。

みなさまには、パラダイムシフトの主役になっていただき、世界最速の人口減少国として、新しい国家モデルを是非とも一緒につくっていきたい。

■ 野田 聖子 氏

1987年岐阜県議会議員選挙に当選。1993年第40回衆議院議員総選挙で初当選。以来、連続9期当選。主な役職として、郵政政務次官、郵政大臣、内閣府特命担当大臣、消費者行政推進担当大臣、宇宙開発担当大臣、自由民主党総務会長、衆議院災害対策特別委員長を歴任。2016年より自由民主党岐阜県支部連合会会長も務める。2017年より現職。

調査・提言ランキング

- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)

- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)

- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)

- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)

- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)

- 【調査報告】AMR Policy Update #5:がん医療と感染症(後編)

- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」

- 【調査報告】AMR Policy Update #4:がん医療と感染症(前編)

- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)

- 【パブリックコメント提出】「気候変動影響評価報告書(総説)(案)」(2025年12月24日)