【開催報告】世界メンタルヘルスデー オンラインセミナー「メンタルヘルスの不調とのつき合い方、支え方」(2021年10月7日)

日付:2021年11月16日

タグ: メンタルヘルス

世界中がメンタルヘルスの問題について考える10月10日の「世界メンタルヘルスデー」に合わせて、株式会社ベータトリップ、ルンドベック・ジャパン株式会社、日本医療政策機構の共催にて、「メンタルヘルスの不調とのつき合い方、支え方」をテーマにオンラインにて一般向けセミナーを実施しました。

2021年10月7日開催された本セミナーでは、当事者、専門医、厚生労働省をスピーカーに迎え、患者さんやご家族の体験談の共有、メンタルヘルスの不調が疑われた場合のセルフケアや受診に関する知識の提供、社会資源を含むメンタルヘルス支援制度の活用方法に関する情報を提供しました。

日本医療政策機構マネージャーの栗田駿一郎は、世界メンタルヘルスデーは、約30年前に世界精神保健連盟によって制定され、世界全体でメンタルヘルスへの認識を高め、偏見をなくすことを目的として定められていると開催背景を説明しました。今回の開催趣旨として、世界メンタルヘルスデーをきっかけに、自分も他人もだれもがメンタルヘルスの不調になりうるという理解を社会全体で広げていくことや、自分自身の突然のメンタルヘルスの不調に対する「備え」が必要であることを知っていただく時間としたいと述べました。

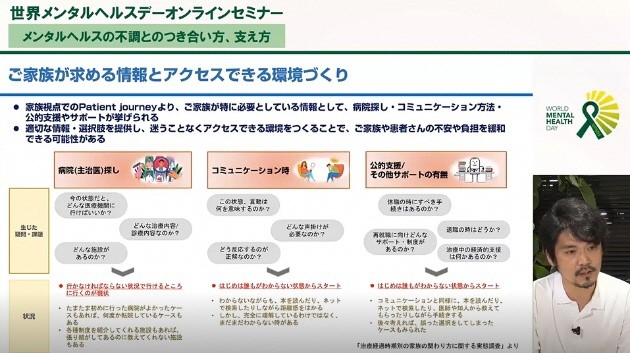

うつ病患者さんのご家族向けコミュニティサイト「エンカレッジ」運営 代表の林晋吾氏は、メンタルヘルスの不調を発症してから回復までの道のりについて自身の経験を紹介し、期待しながら待ってくれていた周囲の人たちの存在が大きかったことなど、回復のポイントを共有しました。また患者さんを一番近くでサポートするご家族自身も、疾患を抱える本人の治療経過に合わせて課題を抱えており、適切な情報にアクセスできずに一人で悩んでいるケースもあると、家族の実態調査を基に紹介がありました。病院探し、コミュニケーション方法、公的支援やサポートなど、家族が必要とする情報に迷うことなくアクセスできる環境整備が、ご家族や患者さんの不安や負担を緩和できる可能性があると指摘しました。

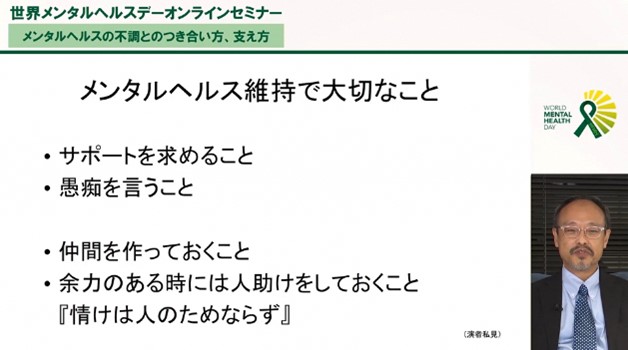

一般社団法人日本うつ病センター 六番町メンタルクリニック院長/帝京大学医学部附属溝口病院精神科客員教授の張賢徳氏は、メンタルヘルス不調の正しい理解と周囲の接し方として、メンタルヘルスの定義、気づきのポイントやファーストエイドについて説明しました。早期発見のポイントを具体的に挙げながら、何かおかしい状態が1か月も続いていれば、精神科やメンタルクリニックへの受診を考える目安であると述べています。またメンタルヘルス維持のポイントとして、サポートを求めることや愚痴を言うことのほか、助け合える関係性を普段から築いておくことを挙げ、これがメンタルヘルス不調の備えとなると共有しました。

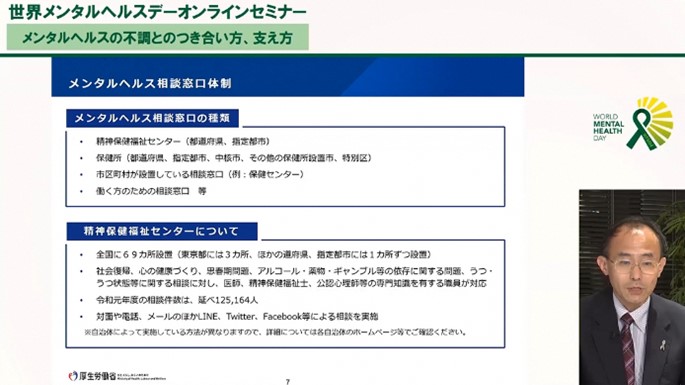

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 心の健康支援室長の風間信之氏は、メンタルヘルス不調に対応するための支援体制として、精神保健福祉センターや保健所、市区町村など、身近にメンタルヘルス相談窓口が設置されており、患者さんやご家族などが気軽に相談可能であると述べました。また「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」やその実現に向けた「心のサポーター養成事業」など、私たちの生活を支えるメンタルヘルス政策を解説したほか、ライトアップイベントなど世界メンタルヘルスデーの普及啓発の取り組みも紹介しました。

パネルディスカッションでは4つのテーマについて講演者から私見の共有がありました。

「心のサポーターに期待していること」

風間氏は、心のサポーターが地域で養成されることでメンタルヘルスや精神疾患への正しい知識と理解が促進され、地域包括ケアの促進にもつながるとし、視聴者に対して今後開催される研修への参加を呼びかけました。林氏からは、正しい知識や傾聴スキルが定着することでメンタルヘルスが身近な日常会話として気兼ねなく話ができるようになればよいと述べました。張氏は、厚労省が主導する心のサポーター研修を通じて、メンタルヘルスの正しい知識や理解が広がると、誰もが当事者になりえると自分事として捉えるきっかけになると期待を示しました。そして異変に気付いて自らSOSを出したり、周囲も声をかけやすくなるだろうと述べました。

「メンタルヘルスの不調を感じたときにまずできること」

張氏は、我慢しすぎないことが大事であると指摘し、質的な異常があれば可及的速やかに医療機関への受診を検討し、量的な異常が一か月続くようであれば専門機関へ受診していただきたいと呼びかけました。林氏は、自身の経験を振り返って、我慢しすぎないことと不調を感じたら身近にいる信頼できる人に早めに相談することが大事であると述べました。風間氏は早期対応の重要性を述べた上で、医療機関のほか、精神保健福祉センターや保健所、保健センターなどでも相談することができ、具体的な相談窓口については、自治体ウェブサイトなどでの確認を呼びかけました。

「メンタルヘルス向上支援のためのオンラインツールやアプリへの期待」

林氏からは、アプリの利便性から自身も活用することがあると述べ、医療機関や職場のメンタルヘルス向上のために専門家などのステークホルダーとつながるツールとしてさらに活用できる可能性があると期待を示しました。張氏は、ソーシャルディスタンスは疎外感を感じてしまいかねないため、心の距離まで離れないようにデジタルツールを活用していく可能性はあるだろうとして、継続できそうな自分に合ったツールを選択するとよいのではないかと述べました。風間氏は、オンラインツールやアプリは特に若者世代にとって有効なツールであり、厚生労働省の「まもろうよ こころ」のウェブサイトでも、SNSやチャット機能を使った相談方法を提供する団体を紹介していると説明しました。

「10月10日の世界メンタルヘルスデーに向けて一言。メンタルヘルスに対して備えるには?」

風間氏は、メンタルヘルスの不調を経験する人は5人に1人と誰もが経験するものであると説明した上で、身近な人に相談したり、いつもと様子が違う友人や同僚がいたときは声をかけてほしいと呼びかけました。張氏は、世界メンタルヘルスデーの本来の目的はスティグマの払拭であり、メンタルヘルスについて誰しも他人事ではなく自分事としてタブー視せずに日常で語り合い、助けを求めてSOSを出しやすいコミュニティづくりが重要だと述べました。林氏からは、世界メンタルヘルスデーをきっかけにメンタルヘルス不調の理解を深め、本人がつらいと声を上げやすく、また家族など周囲の人へのサポートにもつながってほしいとして、自身もその役割を担っていきたいと述べました。

モデレーターの日本医療政策機構マネージャー 栗田からは、世界メンタルヘルスデーをきっかけに、自分も他人もだれもがメンタルヘルスの不調になりうるという理解を社会全体で広げていくことや、自分自身の突然のメンタルヘルスの不調に対する「備え」が必要であることを知っていただきたいと説明し、イベントを終了しました。

世界メンタルヘルスデー オンラインセミナー「メンタルヘルスの不調とのつき合い方、支え方」

■概要

日時: 2021年10月7日(木)19時~20時30分

配信: オンライン開催(Zoom)

参加費: 無料/一般聴講者登録(登録380名)

使用言語:日本語のみ

共催: 日本医療政策機構(HGPI)、株式会社ベータトリップ、ルンドベック・ジャパン株式会社

後援: 公益社団法人全国精神保健福祉会連合会(みんなねっと)、特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構(COMHBO)、デンマーク王国大使館、一般社団法人日本うつ病センター、一般社団法人日本メンタルヘルス ピアサポート専門員研修機構

■プログラム

19:00-19:05 開会

栗田 駿一郎 (日本医療政策機構 マネージャー)

19:05-19:25 メンタルヘルスの不調の体験と家族へのサポートの必要性

林 晋吾 氏 (うつ病患者さんのご家族向けコミュニティサイト「エンカレッジ」運営 代表)

19:25-19:45 メンタルヘルス不調の正しい理解と周囲の接し方~気づきのポイントとファーストエイド~

張 賢徳 氏 (一般社団法人日本うつ病センター 六番町メンタルクリニック院長/帝京大学医学部附属溝口病院精神科客員教授)

19:45-20:05 メンタルヘルス不調に対応するための支援体制

風間 信之 氏 (厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 心の健康支援室長)

20:05-20:30 ディスカッション

調査・提言ランキング

- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)

- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)

- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)

- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)

- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)

- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)

- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」

- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)

- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)

- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)