【開催報告】イブニングセミナー「アルツハイマー病の未来:宗教、科学、そして政策」(2019年7月25日)

世界的な高齢化の進行により、認知症の人の数は増え続けています。その原因疾患のうち最も多いとされるアルツハイマー病に対しては、世界中の研究者・研究機関がその根本的な治療薬の開発を目指して、日夜努力を続けています。しかしその研究開発は難航しているのが現状です。

一方で、その間にも認知症の人の数は増加し続け、日本をはじめとして多くの国でその介護職の不足など、多くの課題も挙がっています。

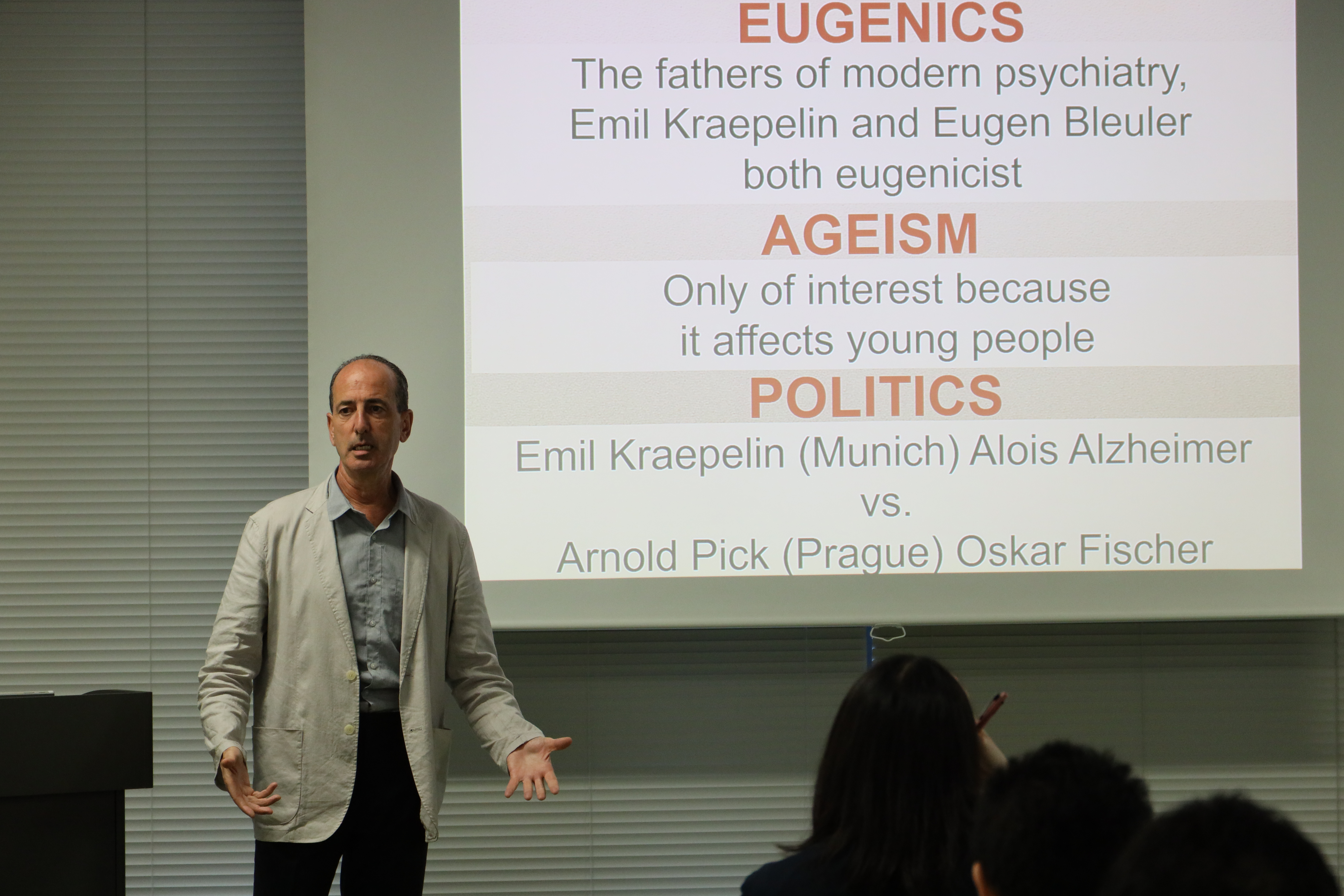

そこで今回は来日中のサンディエゴ州立大学の老年学の教授であるギャレット・マリオ氏をお招きし、2050年のアルツハイマー病をはじめとした認知症の「ケア・ロードマップ」について語っていただきました。

■講演の概要

―「Cure」から「Care」へ

認知症の人へ最適なケアを提供するという目標を見据えた時、現在多くのエネルギーを注いている認知症の根本的な治療法の発見に拘り過ぎないことが大切ではないだろうか。認知症の原因は、アミロイドβやタウといったたんぱく質の異常な蓄積であるとするのが一般的になっている。この考えによって私たちは盲目的に認知症の治療法を発見しようとしている。しかし多くの主要な研究においても、こうしたたんぱく質の蓄積と認知症の症状の発露には直接的な関係がみられないことが示されている。

そのため、私は現在の認知症に関する研究開発の方向性に疑念を抱く部分がある。現在の認知症に対する視点は狭すぎるため、公衆衛生上の課題として、より適切な研究アジェンダを設定する必要があると考えている。

―従来の病院中心の医療から、QOLを高めるためのコミュニティでのケアへ

認知症の人の生活の質(QOL: Quality of Life)は、専門職による介護によって向上することが明らかになっている。研究によれば、多くの家族は認知症の人が元の生活スタイルに戻れるようになることを期待しているのと異なり、認知症ケアに携わる専門職はそういった期待をほとんどしていない、つまり現在の状態を維持しつついかに快適過ごしてもらうかということを重視していることが理由だという。

また認知症の人のケアには、認知症の人自身が自らのケアに参画する仕組みが必要である。クリスティーン・ブライデン氏(認知症のご本人で、本人の声を積極的に発信されているオーストラリア在住の女性)の「Nothing about us, without us」(私たちのことを、私たち抜きに決めないで)の考え方に基づき、認知症の人自身の参画を促しながらコミュニティで認知症の人をケアしていくべきである。

―「Care FOR」から「Care WITH」へ

これからの時代は、「”Care FOR” (ケアを提供する)」のではなく「”Care WITH” (共にケアする)」という発想の転換が求められている。介護者がさらに減っていく今後、どのように介護を提供するかという点において、効率的ではなく、より効果的なものにしていかなくてはならない。” Care WITH” こうした社会とは、認知症の人が自分自身が何をすべきかということを周囲の人の助けを得ながらも独立した個人として自己決定できる社会を指すといえる。

さらに、認知症の人にとって認知症そのものよりも孤独感やうつ状態こそがよりQOLに悪影響を与えるという事実を踏まえれば、自分自身を尊重し愛してくれる仲間と共に過ごすことがより重要であり、優先度が高いであろう。

「良いケアとは何か?」という考えた時に、死を受け入れる文化を如何にして創ることができるかということに行き着くのではないだろうか。そのためには主要な医療政策において、人生の最終段階におけるガイドラインや計画といったものを盛り込むことが重要である。

講演後の会場との質疑応答では、活発な意見交換が行われました。

(写真:高橋 清)

■ギャレット・マリオ氏(サンディエゴ州立大学 老年学 教授)

イースト・ロンドン大学で心理学と生理学の学士号、バース大学で心理学の博士号取得。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス、ブリストル大学、International Institute on Agingなどを経て、 2004年にサンディエゴ州立大学にて老年学分野の教授に就任。主にマイノリティーの加齢とアルツハイマー病に関する記事を多数執筆しているほか、最近では 「the Politics of Anguish: How Alzheimer’s disease became the malady of the 21st century」「Coming of Age in Films」などの著作も多数。UCSDでのアルツハイマー病に関する講演動画は、170万回以上も視聴されている。記事や著作は、これまでロシア語、北京語、ベトナム語、アラビア語、日本語などさまざまな言語に翻訳されている。

調査・提言ランキング

- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)

- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)

- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)

- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)

- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)

- 【調査報告】AMR Policy Update #5:がん医療と感染症(後編)

- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」

- 【調査報告】AMR Policy Update #4:がん医療と感染症(前編)

- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)

- 【パブリックコメント提出】「気候変動影響評価報告書(総説)(案)」(2025年12月24日)