【政策提言】「集学的な痛み診療・支援体制の均てん化に向けて」(2023年3月31日)

日本医療政策機構(HGPI)慢性疼痛対策推進プロジェクトでは、この度、慢性の痛みの当事者、医療提供者、アカデミア、その他関連領域の専門家等に対するヒアリングを実施し、ヒアリングやデスク調査から得られた知見を基に、政策提言「集学的な痛み診療・支援体制の均てん化に向けて」を取りまとめました。詳細については下部PDFをご覧ください。

日本における慢性の痛みの有病率は、成人人口の22.5%と報告されており、推計患者数は約2,315万人に上ると報告されています。また、慢性疼痛による経済損失は、約2兆円に上ると報告されています。さらに、高齢者においては、慢性的な関節疾患が要介護あるいは要支援状態となる原因となることも多く、超高齢社会の到来により、社会保障財源の逼迫や医療・介護の担い手不足などの問題を抱える今、慢性の痛み対策の推進は喫緊の課題となっています。

2020年に、41年ぶりに改定された国際疼痛学会(IASP: International Association for the Study of Pain)の痛みの定義では、痛みが器質的な組織損傷と痛みが必ずしも一致しないことや、個人の感情や経験に影響される個別性の強いものであることなどが強調されました。こうした痛みの特徴に対し、昨今では、従来の生物医学的なアプローチのみではなく、生物心理社会モデルに基づいた、集学的な多職種による介入が効果的であることが報告されています。日本を含む各国の慢性疼痛診療ガイドラインでも、薬物療法に加え、教育的介入や心理療法、運動療法、さらには鍼灸治療や、ヨガ、瞑想といった統合医療に至る幅広い介入が推奨されています。

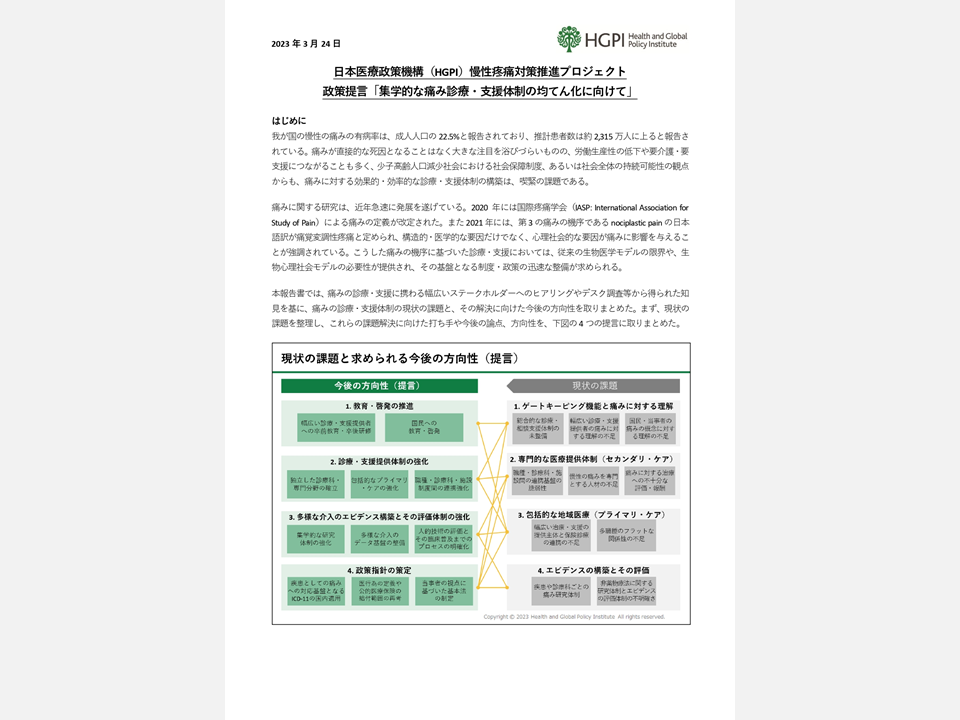

一方で、ガイドラインの推奨するこれらの多様な介入は、国内においては全国38か所の大学病院等が指定を受ける「集学的痛みセンター」等、一部の施設でのみ受けられる状態であり、集学的痛みセンターの持続可能性や、地域医療との連携など、今後さらなる推進が必要とされています。本政策提言では、痛みに対する診療・支援に関する現状の課題を整理するとともに、それを基に、集学的な診療・支援を迅速に受けられる体制の構築に向けて今後求められる打ち手や論点を取りまとめました。

■政策提言「集学的な痛み診療・支援体制の均てん化に向けて」の概要

- 痛みの概念に対する社会的理解の醸成に向けた、教育・啓発の強化

1.1 保健医療福祉さらには関連するヘルスケアサービス産業に携わる全職種に対する、卒前教育と卒後研修の導入

1.2 痛みに対する国民の適切な理解を促進する、教育・啓発の強化

- 専門的な診療および包括的なケアの提供体制の構築

2.1 痛みの診療を専門とする独立した診療科の整備と、専門的な診療を担う人材養成に向けた専門分野認定による、セカンダリ・ケアの強化

2.2 総合的な診療・相談窓口と地域のさまざまな資源が連携し、当事者が必要とする包括的な診療・支援を受けられるプライマリ・ケアの強化

2.3 集学的な診療・支援の基盤となる、職種・診療科・施設・制度間の連携体制の構築

- 多様な介入のエビデンスの構築と、その迅速な普及を行う体制の構築

3.1 痛みに関する専門的な研究を行う集学的な研究体制の強化

3.2 多様な介入の効果検証を促進するデータ基盤の整備

3.3 新しい人的な技術の評価とその保険収載プロセス等の明確化

- エビデンスに基づく多様な介入の均てん化に向けた、当事者の視点に基づいた政策指針の策定

4.1 国際疾病分類第11版を迅速に適用し、疾患としての痛みに対する診療・支援体制強化に向けた基盤の構築

4.2 医行為の定義や公的医療保険の給付範囲を再考し、当事者を支える生物心理社会モデルの実践の基盤となる制度の構築

4.3 マルチステークホルダーの議論を通じ、当事者のニーズに基づいた「慢性の痛み対策基本法」の制定

ヒアリング協力者一覧(敬称略・五十音順)

浅枝 まり子(難治性疼痛患者支援協会 ぐっどばいペイン 副代表理事)

井川 雅子(静岡市立清水病院 口腔外科 歯科医師)

井関 雅子(順天堂大学医学部 麻酔科学・ペインクリニック講座 教授)

牛田 享宏(愛知医科大学医学部 学際的痛みセンター 教授・センター長/運動療育センター センター長)

加藤 総夫(東京慈恵会医科大学 先端医学推進拠点・痛み脳科学センター センター長)

北原 雅樹(横浜市立大学附属市民総合医療センター ペインクリニック 診療教授)

久我 弘典(国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター センター長)

里見 絵理子(国立がん研究センター中央病院 緩和医療科長)

白瀬 由美香(一橋大学 大学院社会学研究科 教授)

沼沢 拓也(八戸市立市民病院 整形外科部長)

福井 聖(滋賀医科大学附属病院 ペインクリニック科 病院教授)

松原 貴子(神戸学院大学 総合リハリハビリテーション学部 教授)

森 晃爾(産業医科大学産業生態科学研究所 産業保健経営学 教授)

矢吹 省司(福島県立医科大学医学部 寄付講座 疼痛医学講座 教授)

若園 和朗(難治性疼痛患者支援協会 ぐっどばいペイン 代表理事)

※本提言は、ヒアリングやデスク調査をもとに、独立した医療政策シンクタンクとして日本医療政策機構が独自に取りまとめたものであり、関係者、および関係者が所属する団体の見解を示すものでは一切ありません。

調査・提言ランキング

- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)

- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)

- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)

- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)

- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」

- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)

- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)

- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)

- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)

- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)