日本医療政策機構は、論点整理「患者アクセスの視点から考えるがん遺伝子パネル検査―診療報酬制度と保険外併用療養費制度に求められる在り方―」を公表いたしました。

2019年にがん遺伝子パネル検査が保険収載されて以降、がんゲノム医療に関する臨床での経験や様々な研究結果の蓄積が進んできました。また、2023年6月には「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」(いわゆる「ゲノム医療法」)が成立し、がんゲノム医療推進の機運が高まりつつあります。しかしながら、がんゲノム医療が患者に広く適切に提供されるためには、依然として様々な課題が残されています。

また、2025年6月11日に日本臨床腫瘍学会(JSMO)・日本癌学会(JCA)、日本癌治療学会(JSCO)の3学会が共同で「次世代シークエンサー等を⽤いた遺伝⼦パネル検査に基づく固形がん診療に関するブリーフィングレポート」を公表しました。2019年の保険収載時には、これら3学会によるガイダンスがその重要な根拠として活用されており、今回公表された文書も、次期診療報酬改定に向けても参考とすべき指針が盛り込まれています。

そこで、産官学民の多様なステークホルダーが一堂に会し、がんゲノム医療の現状と課題、そして未来について議論する機会として、2025年7月14日に政策対話イベント「患者アクセスの視点から考えるがん遺伝子パネル検査―診療報酬制度と保険外併用療養費制度に求められる在り方」を開催しました。

論点整理では、患者がより適切な形でがんゲノム医療の恩恵を享受できる社会を実現に向けて、産官学民の各ステークホルダーが担うべき具体的なアクションと将来の展望を示しています。

詳細は末尾のPDFをご覧ください。

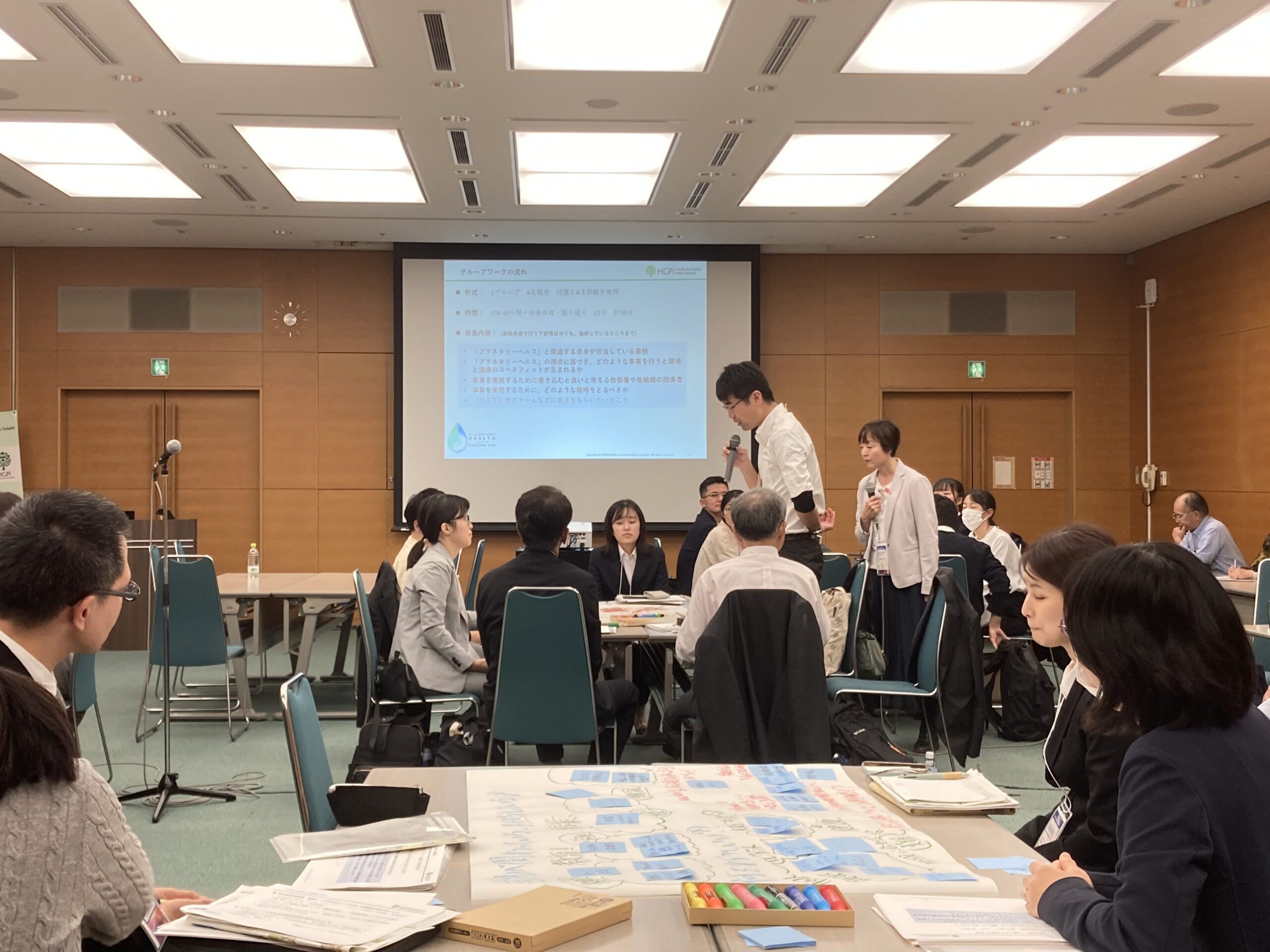

2025年10月29日、第84回日本公衆衛生学会総会において、日本医療政策機構(HGPI)とプラネタリーヘルスアライアンス日本ハブが共催する公募セッション「自治体×プラネタリーヘルス×公衆衛生」が開催されました。

本セッションでは、自治体首長、研究者、実務者、学生など多様な立場の参加者が集い、高齢者ケア、生活環境、地域医療連携といった具体的課題を出発点に、「人間の健康と地球環境の健全性が相互に依存する」というプラネタリーヘルスの視点から、環境と健康のコベネフィットを創出する実践的なアクションプランについて議論が行われました。

【開催概要】

- 日時:2025年10月29日(水)14:50-16:20

- 形式:対面(グループワーク:セッション番号 G-102)

- 会場:静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ 第8会場910号室

- 言語:日本語

- セッション番号:G-102(グループワーク)

- 共催:日本医療政策機構、プラネタリーヘルスアライアンス日本ハブ

イントロダクション:地域課題に応じたアクションプランの構築に向けて

共同座長を務めた鹿嶋小緒里氏(広島大学 IDEC国際連携機構 プラネタリーヘルスイノベーションサイエンスセンター長/広島大学大学院 先進理工系科学研究科 環境保健科学研究室 准教授/プラネタリーヘルスアライアンス日本ハブ 運営委員)と鈴木秀(日本医療政策機構 シニアアソシエイト)から、本セッションの趣旨説明が行われました。

本セッションは、各地域が抱える高齢者保健、生活環境、医療提供体制などの課題に対し、プラネタリーヘルスの視点を組み込んだアクションプランを検討することを目的として企画されました。両氏は、プラネタリーヘルスの中核にある「人間の健康と地球環境が相互依存する」という概念を共有し、自治体、保健所、地域住民、研究機関など多様な主体が連携する多分野協働モデルの重要性を強調しました。

基調講演:プラネタリーヘルスとは何か

渡辺知保氏(長崎大学 熱帯医学・グローバルヘルス研究科 教授/プラネタリーヘルスアライアンス日本ハブ 代表)より、「プラネタリーヘルスとは」と題した基調解説が行われました。

渡辺氏は、プラネタリーヘルスの核心を「健全な環境の上により良い社会が存在する」という一言で表現し、人間社会の発展と環境保全を同時に進めなければならないと指摘しました。ミレニアム生態系評価が示すように、20世紀後半以降、人類は長寿化や経済成長を享受する一方で、自然資源の過剰利用により「気候変動」「生物多様性の喪失」「環境汚染」という三重の危機を招き、それが最終的に人間の健康とウェルビーイングに跳ね返っていることを強調しました。

さらに、地球システムには限界(プラネタリー・バウンダリー)が存在し、その多くが危機的状況にあるという科学的知見を紹介。従来のSDGsの運用では自然関連目標が軽視されがちであったとし、「経済・社会・自然を一体として捉えるウェディングケーキ構造」が本来の理解であると解説しました。

プラネタリーヘルスは、これらの相互作用に着目し、「地球システムを損なわない範囲で人間の幸福を追求する」新たなフレームであり、将来世代と地球全体を見据えた行動が求められると結びました。

|

|

事例共有(1):健康都市のアプローチ

中村桂子氏(東京科学大学 名誉教授/認定NPO法人 健康都市活動支援機構 理事/プラネタリーヘルスアライアンス日本ハブ 運営委員)からは、自治体におけるプラネタリーヘルス実装のヒントとして「健康都市」のアプローチが示されました。

健康都市とは、医療のみならず、自然環境、経済、都市基盤、コミュニティなど多様な要素を統合し、住民のウェルビーイング向上を目的とするまちづくりです。中村氏は、その実現に向けた8つの重要要素を紹介し、特に以下の点を強調しました。

- あらゆる政策に健康の視点を組み込む「ヘルス・イン・オール・ポリシーズ」

- 庁内部門、市民、企業、市民団体との横断的な連携体制

- リーダーシップとガバナンス、および施策の制度化による継続性の確保

これらは、自治体がプラネタリーヘルスの理念を具体的政策として展開する上での重要な指針となることが示されました。

事例共有(2):静岡県袋井市「ローカルから世界へ繋がる食と健康の実践」

静岡県袋井市からは、大場規之氏(袋井市 市長)、石塚浩司氏(袋井市担当者)が登壇しました。

袋井市は人口約8万7千人のまちでありながら、約30年前に「日本一健康文化都市」を宣言し、条例化を経て、早期から「健康」と「まちづくり」を結びつけてきました。

大場氏は、市の取り組みが市民の「心と体の健康」に加え、「都市と自然の健康」という視点も重視し、世界の健康都市ネットワークとの連携を通じて健康と都市政策の関係性を学び、まちづくりに反映してきたと述べました。

石塚氏からは、糖尿病予備群や高血圧対策、子どもの朝食欠食や肥満の増加といった課題に対し、「健幸寿命日本一のまち」を掲げた「袋井市健康づくり計画」に基づく具体的な施策が紹介されました。特に、プラネタリーヘルスと直結する「食」の分野において、以下のような取組が示されました。

- 地場産物の活用と食育:学校給食で地場産物を活用し、食材が届くまでのプロセスを学ぶ機会とする。

- コベネフィット(減塩と食品ロス削減):減塩に配慮しつつ、美味しさを高める工夫で食べ残しを減らし、健康増進と食品ロス削減を両立。

- CO₂削減:地場産物の利用によりフードマイレージを削減し、年間15.37トンのCO₂削減効果が確認されていることを紹介。

さらに、企業への健康経営支援として、野菜摂取量測定(ベジチェック)やAIを用いたデータ分析と運動支援を組み合わせ、従業員の健康と企業の持続可能性を同時に高める取り組みも共有されました。袋井市の事例は、ローカルな給食・食育を起点に、「人と環境がともに健康である状態」を具体化するプラネタリーヘルス実践として注目されました。

事例共有(3):三重県亀山市「緑の健康都市と生物多様性保全」

三重県亀山市からは、櫻井義之氏(亀山市 市長)が登壇しました。

亀山市は歴史ある宿場町であり、ものづくり産業も集積する人口約5万人の都市です。「緑の健康都市・亀山」を掲げ、市民のQOL向上と環境保全を両立するまちづくりを進めています。

櫻井氏は、都市・経済・産業政策に健康、文化、コミュニティの視点を組み込み、人と環境の関係を重視することが不可欠であると強調しました。そのうえで、生物多様性の保全を軸とした以下の取組を紹介しました。

- 地域OECM制度の導入:国際目標「30by30」に貢献するため、市民や企業の保全エリアをOECMとして認定し、行政が旗振り役となる自然保全体制を構築。

- ネイチャーポジティブ宣言と水源林保全:鈴鹿川源流域の森づくりを条例に基づき推進し、水資源保全と山林環境保全を両立。

- 自然再生と健康づくり:市民団体との連携による自然再生活動や里山・登山道整備を通じて、身体的・心理的ウェルビーイングを高める場を提供。

これらは、自然環境の保全と市民の健康、災害へのレジリエンスを同時に高める「プラネタリーヘルス型都市経営」の実践として高く評価されました。

|

|

グループワーク:「自治体×プラネタリーヘルス×公衆衛生」実践への第一歩

事例共有と基調解説を受け、参加者は6つのグループに分かれ、「環境にも良く、健康にも良い」コベネフィットを軸に、自身の業務や地域で実現可能なアクションプランを議論しました。

各グループからは、以下のようなポイントが報告されました。

- Aグループ:既存の活動連携と組織の壁

プラネタリーヘルスに資する既存の取組が複数存在する一方で、縦割り構造により部門間連携が阻害されている現状が共有され、「部署横断チーム」など連携基盤づくりの必要性が示されました。

- Bグループ:コベネフィット行動と多分野協働

フードロス削減、プロギング、グリーンカーテンの導入など、身近な実践例が挙げられました。これらを推進するため、庁内外の連携チームの設置や、家族ぐるみの参加促進など、多層的な協働の重要性が指摘されました。

- Cグループ:低コストでの環境・健康両立策

地場産物の活用や既存施設を活かした運動機会の提供、医療現場での使い捨て資材削減など、費用負担を抑えつつ実現可能な取組が提案され、同時に熱中症対策等における環境的格差への配慮の必要性も共有されました。

- Dグループ:阿蘇の草原保全を通じた多分野連携

草原保全を軸に、教育、保健、観光、経済など複数分野が連携することで、地域資源の保全と予防的な健康づくり、災害対応力向上を同時に達成しうる可能性が示されました。

- Eグループ:個人の選択と組織戦略の接続

個人の意識・行動変容の重要性を認めつつ、それを支えるために行政・企業内の相談窓口の明確化や、自組織の特徴・権限を把握する「内部分析」に基づく働きかけが必要と整理されました。

- Fグループ:離島における伝統と環境変化の懸念

沖縄の離島の事例をもとに、生活習慣や食文化、漁業活動が健康と環境の双方に関わることが共有されました。「お魚を食べる」取組が、身体活動の促進や環境負荷低減に寄与する一方、気候変動に伴う海洋環境の変化がその継続性に影響しうる懸念も示されました。

これらの議論を通じて、「既存の活動や地域資源をプラネタリーヘルスの視点で結び直し、多分野で協働すること」が、自治体における実践的な第一歩であるとの認識が共有されました。

|

|

総評と今後の展望

総括として、渡辺氏は、多様な参加者が短時間の中で連携のアイデアやプラネタリーヘルス的視点を具体的に示したことを高く評価し、「一人ひとりが自らの立場でチームを作り、動き出すこと」が官民連携を前進させる鍵であると強調しました。

鹿嶋氏は、本セッションで挙がった論点は90分では語り尽くせないほど多岐にわたるとしつつ、プラネタリーヘルスアライアンスが2027年に東京でアニュアルミーティングの開催を計画していることに触れ、日本からの知見と実践を世界に発信していく次のステップにつなげたいと述べ、セッションを締めくくりました。

当機構は、本セッションで示された知見と提案を踏まえ、今後も自治体、研究機関、市民社会との協働を通じて、プラネタリーヘルスの視点に立つ公衆衛生政策の推進と、多様なステークホルダー対話の場づくりを進めてまいります。

【登壇者プロフィール】

渡辺 知保(長崎大学 熱帯医学・グローバルヘルス研究科 教授)

1989年に東京大学大学院医学系研究科単位取得済退学。2005年に東京大学大学院医学系研究科人類生態学教授に就任。2017年に国立研究開発法人国立環境研究所の理事長に就任。2021-2022年には長崎大学熱帯医学・グローバルヘルス研究科教授兼学長特別補佐(プラネタリーヘルス)、2022-2023年はプラネタリーヘルス学環長(初代)および熱帯学・グローバルヘルス研究科教授を務める。東京大学名誉教授であり、保健学博士である。日本健康学会で2017年より2022年理事長、2021年より2023年環境科学会会長を務める。また、日本学術会議の第2部連携会員、Society for Human Ecology元第3副会長、Ecological Society of Americaヒューマンエコロジー部門元部会長、プラネタリーヘルス・アライアンス(PHA: Planetary Health Alliance)運営委員および同日本ハブ代表である。

中村 桂子(東京科学大学 名誉教授)

東京医科歯科大学医学部卒業。東京医科歯科大学医歯学総合研究科国際保健医療事業開発学分野教授を2016年から2025年に務める。2025年4月より東京科学大学名誉教授。環境科学会理事(2013~2017年)、世界保健機関(WHO: World Health Organization)によるWHO健康都市・都市政策研究協力センター所長(2016~2024年)、2017年から日本公衆衛生学会理事、2020年から国際学術会議・都市保健ウェルビーイング科学委員会委員、そして2024年から日本学術会議環境リスク分科会委員長。研究テーマは、都市環境と健康、ヘルスプロモーション、プラネタリーヘルス。

大場 規之(袋井市長)

1963年静岡県袋井市宇刈(大日)生まれ。1987年、慶應義塾大学理工学部を卒業後、株式会社堀場製作所に入社。1988年から1992年までフランス・ホリバヨーロッパ支店に勤務。1993年より株式会社和田塾取締役、1994年より株式会社ショーワ取締役を務める。2001年、静岡県議会議員に初当選。2003年には株式会社シーン・メイキング取締役に就任した。2009年には株式会社和田塾(現・株式会社ライトハウスエデュケーション)代表取締役、ISC留学net代表を兼任。2015年に同社取締役会長、2021年に取締役名誉会長に就任。2021年4月、袋井市長に就任(現在1期目)。

櫻井 義之(亀山市長)

1963年三重県生まれ。1981年に三重県立神戸高等学校を卒業、1986年に関西大学社会学部を卒業。1991年より亀山市議会議員(1期)を務め、その後1995年から2008年まで三重県議会議員を4期連続で務めた。県議会在任中には、リニア建設促進議員連盟会長、三重県監査委員、第101代副議長などを歴任。2009年に亀山市長に初当選し、以降5期連続で市長を務めている(2025年現在5期目)。市長在任中には、三重県市長会副会長(2015–2016)、会長(2019–2020)、監事(2023–2024)を歴任するなど、県内自治体間の連携強化にも尽力してきた。現在は、健康都市連合日本支部支部長、全国伝統的建造物群保存地区協議会理事、一般社団法人三重県社会基盤整備協会理事、鈴鹿亀山地区広域連合副連合長などを務めている。座右の銘は「着眼大局着手小局」。

■日本医療政策機構 https://hgpi.org/

日本医療政策機構(HGPI: Health and Global Policy Institute)は、2004年に設立された非営利、独立、超党派の民間の医療政策シンクタンクです。市民主体の医療政策を実現すべく、中立的なシンクタンクとして、幅広いステークホルダーを結集し、社会に政策の選択肢を提供してまいります。特定の政党、団体の立場にとらわれず、独立性を堅持し、フェアで健やかな社会を実現するために、将来を見据えた幅広い観点から、新しいアイデアや価値観を提供します。日本国内はもとより、世界に向けても有効な医療政策の選択肢を提示し、地球規模の健康・医療課題を解決すべく、これからも皆様とともに活動してまいります。

■プラネタリーヘルスアライアンス日本ハブ https://phajapan.jp/

プラネタリーヘルスは、2015 年にロックフェラー財団とランセット(The Lancet)のプラネタリーヘルス委員会がその翌年Lancet 誌に発表した報告書『人新世における人間の健康の安全防護策』 で提唱し、その概念が急速に普及しました。この委員会メンバーが中心となり、2016 年にプラネタリーヘルスアライアンスが発足し(アメリカのJohns Hopkins大学が本部)、60 カ国以上の400以上の大学、非政府組織、研究機関、政府機関から成るコンソーシアムとして、この多様な学際領域の急速な成長の中心的役割を担っています。そして、2023年5 月にはプラネタリーヘルスアライアンス日本ハブ(長崎大学が事務局)が組織化され、欧米とはまた異なる自然と人間社会の境界をもつ日本やアジア地域での、プラネタリーヘルスへの枠組み提供について、議論を重ねています。様々な専門分野そして、学生からシニア世代まで幅広い年代層の方の参加を歓迎します。

日本医療政策機構(HGPI: Health and Global Policy Institute)は、環境省が公表した「生物多様性国家戦略2023-2030の実施状況の中間評価(案)」及び「生物多様性条約第7回国別報告書(案)」に対して、パブリックコメントを提出しました。

「生物多様性国家戦略2023-2030の実施状況の中間評価(案)」は、生物多様性基本法に基づき、令和5年3月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2023-2030」において、グローバルレビューに向けて各国に提出が求められる国別報告書を作成するタイミングに合わせ、指標や個別施策の実施状況の周期的な点検や、本戦略の中間評価や最終評価を行う、とされていることから実施しているものです。

また、「生物多様性条約第7回国別報告書(案)」は、生物の多様性に関する条約第26条に基づき、各締約国は条約の実施状況等を取りまとめた国別報告書を締約国会議へ提出することとされていることから実施しているものです。

生物多様性は生態系の健全性を支える基盤であり、ワンヘルスとプラネタリーヘルスとも密接に関係しています。

このような背景から、当機構からは、以下の視点を提案しました。

- マイクロプラスチックの影響について、生物生態系だけでなく人間の健康へのリスクの観点も踏まえた検討を行うこと

- NbSの普及に当たり、人間の健康への共通便益(コベネフィット)も科学的に評価する重要性を周知する必要があること

- 健康経営における新たな重要課題として、自然資本の毀損による地域社会への健康被害を位置づけること

- 国立公園、国定公園及び国民公園等の利用形態や求められるサービスにおいて、国民のメンタルヘルスやウェルビーイングへの関心の高まりによる需要の変化を捉えること

- 生物多様性保全と公衆衛生を統合的に扱うワンヘルスの視点を明記すること

当機構では今後も、知見の提供や対話の促進を通じて、プラネタリーヘルスの推進に貢献すべく、政策提言および関係団体との連携を進めてまいります。

本件に関するパブリックコメントの募集はすでに終了しています。なお、「生物多様性国家戦略2023-2030の実施状況の中間評価(案)」及び「生物多様性条約第7回国別報告書(案)」のPDFはこちらから参照可能です。

日本医療政策機構(HGPI)は、「健康・医療に関する超党派勉強会:30分で伝える健康医療政策の最前線」を開催いたしました。当機構では、これまでも超党派国会議員向け勉強会を不定期に開催してまいりました。今回は、これまで以上に立法府と緊密に連携することを目指し、超党派の呼びかけ人の賛同も得ながら、「産官学民で考える健康医療政策の未来」をコンセプトに、がん、予防医療、内科系・外科系疾患や、小児、周産期など、国民の関心が高いテーマにおいて、具体的かつ検証可能なデータをベースにしながら、超党派で学びを深め、未来志向で次の打ち手について、フラットに意見交換をすることを目指します。

【プログラム】(敬称略)

講演「予防こそ最良の投資~医療費抑制と大腸がん検診の戦略的活用~」

大久保 政雄(山王病院 副院長/消化器内科)

松田 尚久(東邦大学医学部 内科学講座 消化器内科学分野)

質疑応答

■超党派呼びかけ人(敬称略、五十音順)

衆議院議員

阿部 圭史、伊東 信久、梅村 聡、田畑 裕明、中島 克仁、沼崎 満子、福田 徹

参議院議員

秋野 公造、安野 貴博、大島 九州男、小池 晃、小西 洋之、自見 はなこ、田村 まみ、古川 俊治

慢性閉塞性肺疾患(COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease) は、国内外において疾病負担が大きい疾患として位置づけられており、医療費においても負荷の大きい疾病と考えられています。COPDの発症リスクは、喫煙や大気汚染など日常的な有害物質の吸入が大半を占める一方で、発症の初期段階では臨床症状が出にくいことが特徴としてあげられます。そのため、罹患しているにもかかわらず未受診あるいは診断されていない潜在患者が多くいることが示唆されています。

COPDは、診断に必要なスパイロメトリー(呼吸機能検査)が普及していないうえに、日常で緩徐に変化する症状を自覚しづらく、早期発見や継続的な治療に繋がりにくいという課題があります。このような特性により、国民のCOPD等呼吸器疾患に対する正確な理解や予防行動、定期的な診療の必要性への認識は十分とはいえません。一方で、呼吸機能低下への介入が遅れることは、心機能、骨密度、栄養状態、精神健康など全身の健康に影響を与える可能性があります。また、COPDは心臓病、肺癌などの死亡原因として上位にある疾患にしばしば合併し、それらの悪化因子となったり、治療の妨げになることもあります。よって、COPDへの関心と理解を深めることは、国民の呼吸器症状に関する関心を高め、呼吸器疾患への理解を向上させることにもつながります。このような関連から、COPDの早期発見は人々の健康に大きく関与する課題であり、保健医療体制の整備拡充が求められています。

診断に必要な努力依存性の呼吸機能によらない早期発見方法の開発も模索されていますが、推計されている患者数に対して専門家の数も不足しているなど、医療提供体制や医療アクセスへの課題も指摘されています。これらを推進していくためには、他領域に比べて法制度面での支援が不足しており、政策面での対応も求められています。

本セミナーでは、日本の医療環境や生活習慣の特徴上、潜在患者が多いとされるCOPDに焦点を当て、奈良県立医科大学の室繁郎氏をお招きし、国民・患者に求められる受療行動や自治体・国で取り組むべき政策上の課題まで幅広くご講演いただきます。

臨床現場と研究分野での豊富な経験を基に、科学的な知見と政策的観点の両面から、呼吸器内科が保健医療システムにおいて果たすべき役割と可能性について具体的にお話しいただきます。COPDを切り口に、保健医療システム全体の課題と可能性を再認識し、個人レベルから政策レベルまでの改善アクションにつなげていくきっかけとなることを期待しています。

【開催概要】

- 登壇者:

室 繁郎氏(奈良県立医科大学 呼吸器内科学講座 教授/奈良県立医科大学附属病院 副病院長(兼務)) - 日時:2026年1月27日(火) 18:00-19:15

- 形式:オンライン(Zoomウェビナー)

- 言語:日本語

- 参加費:無料

- 定員:500名

■登壇者プロフィール

室 繁郎(奈良県立医科大学呼吸器内科学講座教授/奈良県立医科大学附属病院副病院長(兼務))

1989年京都大学医学部卒業後、田附興風会北野病院勤務を経て、1998年京都大学大学院博士課程修了(医学博士)。マギル大学ミーキンス・クリスティー研究所研究員、京都大学講師・准教授を経て、2018年より現職。日本呼吸器学会常務理事・保険委員会委員長を務めるほか、同学会の「COPD診断と治療のためのガイドライン」第5~7版では責任編集委員・副委員長を歴任し、「喘息とCOPDのオーバーラップ診断と治療の手引き」第2版(2024年発行)では委員長。同学会のCOPD死亡率の低減を目指すプロジェクト「木洩れ陽2032」の活動にも積極的に関わっている。第42回ベルツ賞1等賞(2005年)、日本呼吸器学会熊谷賞(2014年)受賞。

日本医療政策機構(HGPI)では、中央社会保険医療協議会(中医協)改革に関する議論が本格化する中、審議会における患者・当事者の声の反映の意義やあり方、具体的な方法や位置づけについて検討することを目的に、緊急シンポジウムを開催いたします。

2025年10月20日には、自由民主党と日本維新の会による新たな連立政権が発足し、社会保障改革が政府の重要課題として掲げられました。その中で示された「中医協の改革」は、今後の医療政策の意思決定プロセスに大きな影響を及ぼす重要なテーマといえます。

中医協は、診療報酬や薬価改定に大きな影響力を持つ厚生労働省の審議会ですが、現行制度では「患者委員」の明確な枠組みが存在せず、患者・当事者の声が制度設計に十分に反映されているとは言い難いのが現状です。

こうした背景を踏まえ、本シンポジウムでは、新政権が目指す中医協改革の方向性を見据えつつ、

- 中医協改革における患者・当事者参画の意義や正当性は何か

- どのような形で声を届け、政策に反映していくべきか

- 必要となる仕組みや委員選出のあり方

といった論点を中心に、幅広い視点から議論を行います。

また本シンポジウムでは、日本医療政策機構が運営する「みんなの患者・当事者参画 プラットフォーム(J-PEP: Japan’s Patient Expert Platform)」にご登録の患者・当事者の皆さまの中から、パネルディスカッションにご登壇いただく方を公募いたします。(応募に関する詳細・お申込みは、ご登録後、J-PEP会員限定ページをご覧ください )

■J-PEPの説明についてはこちら

当機構としても初めての取り組みとなりますが、多様な声を政策形成につなげていく重要な機会と考えております。

皆さまからの積極的なご応募を、心よりお待ちしております。

|

※会場参加の申込期日は

2026年1月14日(水)23:59まで |

※公募申し込みの期日は

2025年12月18日(木)23:59まで |

登壇者公募への応募には、J-PEPへの会員登録が必要です。

(会員登録無料・日本語のみ)

【お申込み方法】

- J-PEPに登録

- 登録完了後、ログイン

- ログインした状態で、こちらから、お申込み

【開催概要】

- 日時:2026年1月22日(木)14:00-16:00

- 形式:対面のみ ※オンライン配信、アーカイブ配信はありません

- 会場:TKP東京駅大手町カンファレンスセンター カンファレンスルーム22A

(東京都 千代田区 大手町1-8-1 KDDI大手町ビル 22階) - 言語:日本語

- 参加費:無料

- 定員:50名

※先着順(ご取材用メディア席は別途ご用意します) - 主催:日本医療政策機構

【プログラム】(敬称略、順不同 ※登壇者・内容は変更の可能性あり)

| 14:00-14:10 | 開会・趣旨説明 |

| 栗田 駿一郎(日本医療政策機構 シニアマネージャー) | |

| 14:10-14:45 | ショートレクチャー「中医協改革の論点」(各5分) |

|

桜井 なおみ(一般社団法人CSRプロジェクト 代表理事) |

|

| 14:45-15:30 | パネルディスカッション「中医協から『患者の声』を届けるには」 |

|

パネリスト:上記5名に加え、 |

|

| 15:30-15:55 | 会場との質疑応答 |

| 15:55-16:00 | 閉会あいさつ |

| 乗竹 亮治(日本医療政策機構 代表理事・事務局長) |

この度、日本医療政策機構(HGPI: Health and Global Policy Institute)は、UHC2030、アジア開発銀行(ADB: Asian Development Bank)、UHC 2030のための市民社会参画メカニズム(CSEM: Civil Society Engagement Mechanism for UHC2030)、グローバルヘルス市民社会ネットワーク(GHネット)と共催で、アジア太平洋地域および日本におけるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC: Universal Health Coverage)、とりわけ医療費の自己負担による経済的困難からの保護(財政的リスク保護)に焦点を当てたラウンドテーブルを開催いたしました。

アジア太平洋地域では、依然として10億人以上が必要な医療サービスにアクセスできず、医療費負担が貧困化の主要な要因となっています。こうした課題を踏まえ、アジア開発銀行は各国の知見を共有する新たな相互学習ネットワークである「UHC実務者・専門家知見共有・リソース・ネットワーク(UHC PEERS: Universal Health Coverage Practitioners, Experts, Exchange and Resource)」の創設を発表しました。本ネットワークは、12月6日のUHCハイレベルフォーラムにて正式に発足した東京のUHCナレッジハブとも連携し、より質の高い政策づくりを後押しすることが期待されています。

本ラウンドテーブルでは、今年の国際UHCデーのテーマ「高額な医療費?もううんざりだ!(Unaffordable health costs? We’re sick of it!)」を踏まえ、国際的な動向と日本国内の課題をつなぎ、高額療養費制度の見直しや脆弱な人々への財政的保護の重要性について多角的な議論が行われました。オーストラリア、イギリス、アメリカ、フィリピン、ギニアビサウなど多様な国・地域から専門家が参加し、国内外の視点を交差させながら、UHC推進に向けた実践的な示唆が共有されました。本イベントは、単なる知識共有にとどまらず、UHCデーやUHCハイレベルフォーラムを契機として、市民社会をはじめとする様々なステークホルダーとともに、国内外双方の議論を深める貴重な機会となりました。

|

|

【開催概要】

- 日時:2025年12月5日(金)14:30-16:30

- 形式:対面

- 会場:Global Business Hub Tokyo(東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ3階)

- 言語:英語・日本語(Nottaによる生成AIを活用した同時文字起こしと翻訳を実施)

- 共催:

- UHC2030

- アジア開発銀行(ADB: Asian Development Bank)

- 日本医療政策機構(HGPI: Health and Global Policy Institute)

- UHC2030のための市民社会参画メカニズム(CSEM: Civil Society Engagement Mechanism for UHC2030)

- グローバルヘルス市民社会ネットワーク(GHネット)

■参加者(順不同・敬称略)

パメラ・シプリアーノ(UHC2030 運営委員会 共同議長)

マグダ・ロバロ(UHC2030 運営委員会 共同議長)

エドゥアルド・バンゾン(アジア開発銀行(ADB)人間社会開発セクター部 保健課長)

渡部 明人(アジア開発銀行(ADB)人間社会開発セクター部 保健スペシャリスト)

ジャスティン・クーニン(ACON 会長/元UHC政治アドバイザー/ジョージ国際保健研究所 特別フェロー)

ロバート・イエーツ(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)ヘルス 特任教授)

ワイスワ・ヌカンガ(マネジメント・サイエンシズ・フォー・ヘルス(MSH)/CSEM 事務局)

稲場 雅紀(アフリカ日本協議会 共同代表・国際保健部門ディレクター/グローバルヘルス市民社会ネットワーク(GHネット) 代表/CSEM 諮問委員会 元委員)

米良 彰子(世界の医療団 日本 事務局長/グローバルヘルス市民社会ネットワーク(GHネット)/CSEM 諮問委員会 前委員)

阿真 京子(「子どもと医療」 主宰/日本医療政策機構 フェロー)

河田 純一(慢性骨髄性白血病患者・家族の会「いずみの会」 副代表/東京大学 医科学研究所 公共政策研究分野 特任研究員)

奥瀬 正紀(日本乾癬性疾患協会 代表理事)

前村 聡(日本経済新聞社 編集委員)

菅原 丈二(日本医療政策機構 副事務局長/UHC2030市民社会参画メカニズム(CSEM)諮問委員会 委員)

日本医療政策機構(HGPI)は、2025年11月13日にアドバイザリーボード会合「慢性腎臓病(CKD)の早期発見・早期介入における確かな政策実装に向けて」を開催いたしました。

2024年度には、腎疾患対策の大きな課題の一つである、健診から受療にかけての実態を把握するべく、定量調査及び定性調査を実施しました。その調査結果を踏まえ、アドバイザリーボード会合にて議論を深化させ、調査提言書「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」を取りまとめました。提言では、分野横断的な議論の重要性、エビデンスに基づいた受診勧奨基準を検討する必要性、介入集団の優先順位付けや属性に沿ったアプローチを検討する必要性を発信しました。

2025年度は、昨年度の提言内容を基に、CKDにおける「健診から受療」へ至る過程で、行政や保険者が直面している課題をより具体的に明らかにし、各障壁に対する実行可能な解決策と、それを乗り越えるために求められる関係者の役割を整理・検討することを目的として、2回のアドバイザリーボード会合を開催いたします。

第1回目の今回は、自治体でのCKD対策に焦点を当て、各分野の専門家とともに現状の課題を共有しながら議論を深め、自治体における具体的な解決策を見出すことを目的として開催いたしました。

※第1回、第2回の議論を踏まえて政策提言を作成、公表予定です。

【開催概要】

- 日時:2025年11月13日(木) 14:00-16:00

- 形式:ハイブリッド ※本会合は非公開にて開催いたしました。

- 会場:大手町フィナンシャルシティ カンファレンスセンター

(〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー 3F)

- 言語:日本語

- 主催:日本医療政策機構

■アドバイザリーボード(敬称略・五十音順)

要田 弥生(広島県 呉市 福祉保健部 福祉保健課 健康政策グループ 課長補佐)

中山 健夫(京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 健康情報学 教授)

馬場 里美(福岡県 久留米市 健康福祉部 保健所健康推進課 課長補佐)

福井 亮(東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科 講師)

福間 真悟(広島大学大学院 医系科学研究科 疫学・疾病制御学 教授/京都大学 医学研究科 人間健康科学系専攻 特定教授)

松村 歩未(横浜市 医療局 地域医療部 がん・疾病対策課 がん・疾病対策係長)

村松 圭司(千葉大学医学部附属病院 次世代医療構想センター 特任教授)

横田 正明(千葉市 保健福祉局 次長)

モデレーター

吉村 英里(日本医療政策機構 シニアマネージャー)

2025年11月13日に公表した、「日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査」がCB newsに掲載されました。また、12月3日に Forbes JAPANに掲載されました。

本調査では、2025年11月に開催予定の気候変動枠組条約第30回締約国会議(COP30)を前に、日本の保健医療分野の学術団体、職能団体、産業団体を対象として、気候変動と健康に関する認識、知識、取組、政策提言に関する見解を把握するため、オンライン調査を実施しました。

当機構の調査報告詳細はこちらをご覧ください。

各記事は以下をご覧ください。(日本語のみ)

- Forbes JAPAN

- CB news ※記事全文を読むにはCBnews会員登録等が必要です。

日本医療政策機構(HGPI: Health and Global Policy Institute)およびAMRアライアンス・ジャパンは、2025年10月30日(木)の第84回日本公衆衛生学会総会において自由集会「地域における健康危機管理としてのAMR対策-公衆衛生専門職の役割と多分野連携」を開催いたしました。

薬剤耐性(AMR: Antimicrobial Resistance)は、世界保健機関(WHO: World Health Organization)が策定した「AMRグローバルアクションプラン」や、日本政府の「AMR対策アクションプラン2023-2027」に位置づけられているように、国際的そして国内的な喫緊の公衆衛生上の課題です。AMRは医療機関での感染症診療を困難にするのみならず、地域住民の健康管理や将来の医療提供体制にも影響しうる健康危機管理上のリスクでもあります。また、抗菌薬の不適切使用は外科手術やがん治療など専門医療の安全性にも直結する問題です。

本自由集会は、学会全体テーマ「フェーズフリーの地域づくりと健康危機管理」とも呼応しながら、日常の公衆衛生活動や住民への学修支援・普及啓発の中にAMR対策を組み込み、平時からの健康危機管理としてAMR対策を根付かせることを目的として企画されました。

開催地の静岡県では、静岡薬剤耐性菌制御チーム(AAS: Antibiotic Awareness, Shizuoka)や県AMR部会を中心に、行政(県・保健所)・臨床(医療機関)・薬剤(病院薬剤部/薬剤師会)・医師会・検査(臨床検査部/衛生検査所)・獣医師会が連携した多層的なAMR対策が進められており、臨床支援、住民への啓発・学修支援、人材育成といったボトムアップの取り組みが展開されています。本自由集会では、こうした地域に根ざした実践を背景に、自治体におけるAMR対策を、フェーズフリーな健康危機管理の視点から捉え直す機会としました。

また、当機構およびAMRアライアンス・ジャパンは、2025年7月に地方自治体の公衆衛生専門職等を対象としたパブリックヘルス・セミナー「地域の健康を守るためのAMR対策 ―公衆衛生の視点から」を開催し、既存の母子保健、食品衛生、結核対策などにAMR対策を組み込む実践や、多分野連携の重要性が共有されました。今回の自由集会は、このセミナーの議論をさらに発展させ、公衆衛生学会という場で自治体のAMR対策を俯瞰的かつ実務的に議論しました。

当日はまず、長嶺路子氏(東京都板橋区保健所 所長)より、AMR対策を推進するうえで自治体職員に期待される役割について講演が行われました。続いて、当機構より、全国の地方自治体におけるAMR対策の現状と課題に関する調査報告があり、多角的な論点が整理されました。

後半のディスカッションでは、多様なバックグラウンドを持つ計4名のパネリストが登壇し、ヒト・動物・環境の健康を統合的に捉える「ワンヘルス・アプローチ」を鍵に、地域や業務の特性に応じたフェーズフリーなAMR対策の在り方について意見交換が行われました。さらに、具体的な事業計画やアクションプランと絡めながら、日々の健康相談や健診、予防接種、衛生管理、食品検査などの対人・対物業務に対して、どのようにAMR対策の要素を組み込むかについて具体的なアイデアが出されました。

本自由集会を通じて、公衆衛生専門職が地域横断的なネットワークのハブとして、行政、臨床、薬剤、獣医療など多分野をつなぎながら、平時、有事を問わず地域の健康危機管理能力を高めていくことの重要性が改めて共有されました。今後も当機構およびAMRアライアンス・ジャパンは、自治体や関係団体と連携しながら、地域に根ざした実践的なAMR対策の推進に取り組んでまいります。

|

|

|

|

|

|

|

|

【開催概要】

- 日時:2025年10月30日(木)18:00-20:00

- 形式:対面

- 会場:静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」

大ホール2階控室2・3(第84回日本公衆衛生学会総会 第15会場) - 言語:日本語

- 参加費:無料

- 定員:50名

- 主催:日本医療政策機構、AMRアライアンス・ジャパン

【プログラム】(敬称略・五十音順)

18:00-18:10 開会挨拶・趣旨説明

河野 結(日本医療政策機構 マネージャー/AMRアライアンス・ジャパン)

18:10-18:40 講演「健康危機管理としてのAMR対策:自治体職員に期待される役割」

長嶺 路子(東京都板橋区保健所 所長)

18:40-18:55 調査報告「地方自治体におけるAMR対策の現状と課題」

渡部 大地(日本医療政策機構 シニアアソシエイト/AMRアライアンス・ジャパン)

19:00-19:55 ディスカッション「私の地域・業務におけるフェーズフリーなAMR対策を考える」

パネリスト:

杉山 和寿(静岡県獣医師会 会長理事)*

田中 敏博(静岡厚生病院 小児科 診療部長)*

長嶺 路子(東京都板橋区保健所 所長)

望月 敬浩(静岡県立静岡がんセンター 薬剤部)*

*冒頭でショートプレゼンテーション実施

モデレーター:

河野 結(日本医療政策機構 マネージャー/AMRアライアンス・ジャパン)

19:55-20:00 総括・閉会挨拶

【登壇者プロフィール】

長嶺 路子(東京都板橋区保健所 所長)

東海大学医学部卒業。医学部在学中より国際保健や熱帯医学に強い関心を持ち、ロンドン大学・ナイロビ大学に留学し、単位交換で約9か月間の臨床実習を行う。卒後、川崎市立川崎病院での初期研修・総合診療科勤務を経て、マヒドン大学(タイ)で熱帯医学のディプロマ(DTMH)を取得した後、ケニア医学研究所にて研究員。2003年より東京都公衆衛生医師として、新宿区、東京都、世田谷区、港区など複数の自治体において感染症対策や健康推進等の業務に従事。2025年より現職。日本結核病学会指導医、社会医学系指導医、日本公衆衛生学会認定専門家、日本内科学会認定内科医、博士(医学)。

東海大学医学部卒業。医学部在学中より国際保健や熱帯医学に強い関心を持ち、ロンドン大学・ナイロビ大学に留学し、単位交換で約9か月間の臨床実習を行う。卒後、川崎市立川崎病院での初期研修・総合診療科勤務を経て、マヒドン大学(タイ)で熱帯医学のディプロマ(DTMH)を取得した後、ケニア医学研究所にて研究員。2003年より東京都公衆衛生医師として、新宿区、東京都、世田谷区、港区など複数の自治体において感染症対策や健康推進等の業務に従事。2025年より現職。日本結核病学会指導医、社会医学系指導医、日本公衆衛生学会認定専門家、日本内科学会認定内科医、博士(医学)。

杉山 和寿(公益社団法人静岡県獣医師会 会長理事)

麻布大学獣医学部卒。麻布大学大学院博士課程修了、博士(獣医学)、静岡県養鶏試験場、静岡県中小家畜試験場(1984年~1991年)、静岡大学農学部(1987年~1988年)、一般社団法人静岡市夜間救急動物病院代表理事(2015年~2020年)。現在、株式会社杉山獣医科院長、公益社団法人日本獣医師会小動物臨床委員及び危機管理室感染症委員、一般社団法人静岡県動物保護協会副会長理事、動物臨床医学会評議員及び感染症委員、狂犬病臨床研究会副会長理事、麻布大学共同研究員。

麻布大学獣医学部卒。麻布大学大学院博士課程修了、博士(獣医学)、静岡県養鶏試験場、静岡県中小家畜試験場(1984年~1991年)、静岡大学農学部(1987年~1988年)、一般社団法人静岡市夜間救急動物病院代表理事(2015年~2020年)。現在、株式会社杉山獣医科院長、公益社団法人日本獣医師会小動物臨床委員及び危機管理室感染症委員、一般社団法人静岡県動物保護協会副会長理事、動物臨床医学会評議員及び感染症委員、狂犬病臨床研究会副会長理事、麻布大学共同研究員。

田中 敏博(静岡厚生病院 小児科 診療部長)

静岡市葵区出身。1992年3月、筑波大学医学専門学群 卒業。静岡県内外の病院での研修・診療と、カナダ・トロント小児病院臨床薬理学部門への留学を経て、2010年4月より静岡厚生病院 小児科 診療部長、現在に至る。興味のある分野は、予防接種、小児期の感染症、臨床薬理学、腸内細菌、母乳哺育、等。所属学会は、日本小児科学会、日本小児感染症学会(理事、薬事委員長)、日本感染症学会、日本ワクチン学会(理事)、日本臨床ウイルス学会(幹事)、日本小児臨床薬理学会(運営委員)、日本渡航医学会(評議員)、日本臨床スポーツ医学会(代議員)、日本産業衛生学会等。

静岡市葵区出身。1992年3月、筑波大学医学専門学群 卒業。静岡県内外の病院での研修・診療と、カナダ・トロント小児病院臨床薬理学部門への留学を経て、2010年4月より静岡厚生病院 小児科 診療部長、現在に至る。興味のある分野は、予防接種、小児期の感染症、臨床薬理学、腸内細菌、母乳哺育、等。所属学会は、日本小児科学会、日本小児感染症学会(理事、薬事委員長)、日本感染症学会、日本ワクチン学会(理事)、日本臨床ウイルス学会(幹事)、日本小児臨床薬理学会(運営委員)、日本渡航医学会(評議員)、日本臨床スポーツ医学会(代議員)、日本産業衛生学会等。

望月 敬浩(静岡県立静岡がんセンター 薬剤部)

2004年に北海道大学大学院薬学研究科修士課程を修了後、同年より静岡県立静岡がんセンター薬剤部に勤務。専門薬剤師として、がん治療における薬物療法の質の向上と安全性確保に貢献している。日本化学療法学会、日本環境感染学会、医療安全心理・行動学会では評議員を務める。感染制御専門薬剤師および抗菌化学療法認定薬剤師の資格を有し、がん患者の感染対策と適正な薬物治療の推進に尽力している。

2004年に北海道大学大学院薬学研究科修士課程を修了後、同年より静岡県立静岡がんセンター薬剤部に勤務。専門薬剤師として、がん治療における薬物療法の質の向上と安全性確保に貢献している。日本化学療法学会、日本環境感染学会、医療安全心理・行動学会では評議員を務める。感染制御専門薬剤師および抗菌化学療法認定薬剤師の資格を有し、がん患者の感染対策と適正な薬物治療の推進に尽力している。

※開催報告書を公開しました。(2025年12月9日)

日本医療政策機構は、2025年大阪・関西万博のベルギー・パビリオン特別会場にて、世界で約5,000万人が罹患する神経疾患「てんかん」をテーマに、特別セミナー「未来社会に向けたヘルスサイエンスの挑戦:日本と世界のてんかんのこれから」を開催いたしました。本セミナーでは、患者当事者をはじめ、専門家や政策担当者など多様なステークホルダーと共に、てんかん治療の最前線や、未来社会における、てんかんをとりまく課題解決に向けた提言について議論いたしました。

てんかんは、最も一般的な神経疾患の一つでありながら、診断の難しさや適切な治療へのアクセスの不十分さが課題として挙げられています。さらに、世界各国においては、社会的スティグマ(偏見)や情報の不足が、患者の適切な治療へのアクセスを妨げる要因となっており、「トリートメント・ギャップ(Treatment Gap)」が深刻な課題となっています。

こうした状況に対し、国内外でさまざまな取り組みが進められている一方で、患者当事者は、てんかんの精神的影響、日常生活の制約、雇用機会の制限など、健康面にとどまらない社会経済的な困難にも直面しています。

本セミナーでは、当事者の声を中心に据え、専門家や政策担当者の知見と交えながら、未来の神経疾患治療のあり方について対話を重視した議論の場を創出いたしました。これにより、てんかんをはじめとする神経疾患への社会的理解を深め、より良い治療環境の実現を目指しました。

【開催概要】

- 日時:2025年9月18日(木)13:00-15:00

- 形式:現地開催/オンライン配信

- 会場:2025年大阪・関西万博 ベルギー・パビリオン(30名規模)

- 言語:日本語 /英語(オンライン配信のみ同時通訳あり)

- 主催:日本医療政策機構(HGPI)

- 協賛:ユーシービージャパン株式会社、リヴァノヴァ株式会社

- 協力:国際博覧会ベルギー政府代表委員会

【プログラム】(敬称略、順不同)

| 13:00-13:05 | 開会趣旨説明/関係者挨拶 |

| 13:05-13:35 | 基調講演「てんかんを取り巻く国際動向と日本の課題」 |

| 川合 謙介(自治医科大学 附属病院長・ 医学部脳神経外科講座 教授/日本てんかん学会 理事長 ) | |

| 13:40-14:40 | パネルディスカッション「患者視点から見たてんかん治療の課題と解決策」 |

|

パネリスト モデレーター |

|

| 14:40-15:00 | 質疑応答 |

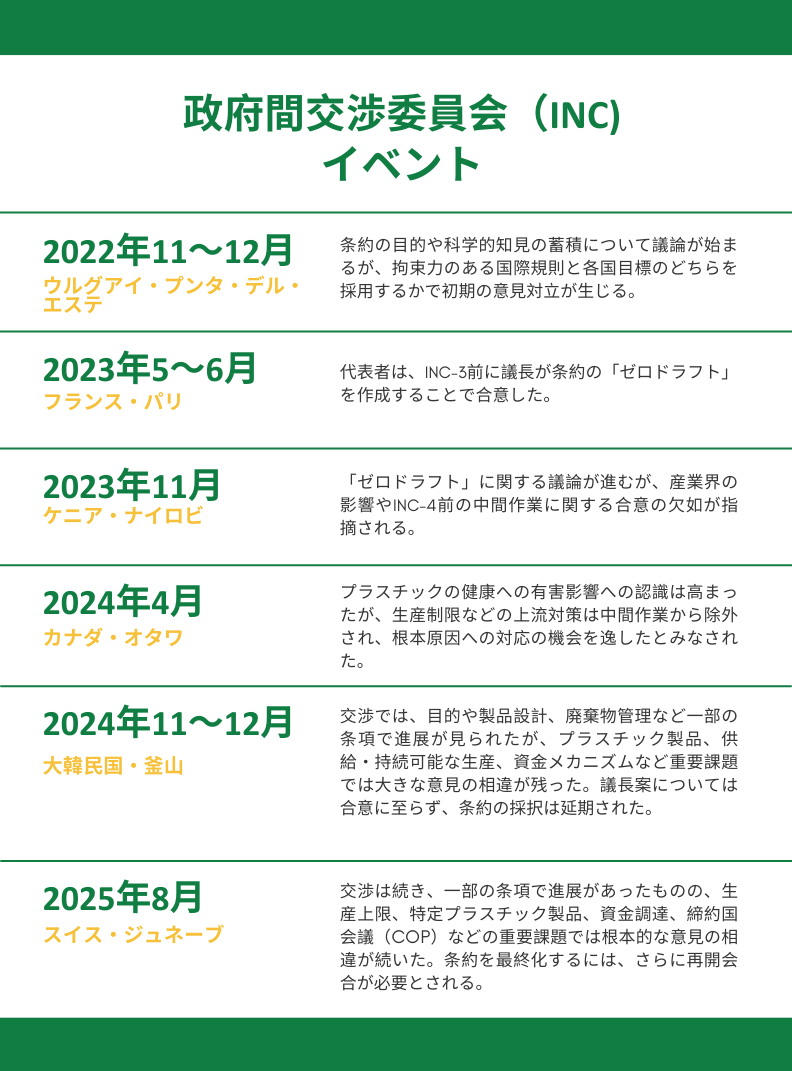

- プラスチック汚染はもはや環境問題にとどまらず、深刻なグローバルな健康安全保障上の懸念となっている。プラスチックに含まれる有害化学物質は様々な健康問題と関連付けられており、人間の体内からマイクロプラスチックが発見されていることも、未知のリスクをもたらし続けている。

- 2022年以降、グローバル・プラスチック条約の実現に向けた道のりは困難を極めており、規制強化や生産量の上限設定を求める国々と、廃棄物管理や経済成長を優先する国々との間で根本的な対立が続いている。

- スイス・ジュネーブで開催されたINC-5.2会合でも、プラスチックの生産、特定製品の規制、資金メカニズムなどの重要課題に関する意見の隔たりが埋まらず、条約の最終合意には至らなかった。これにより、さらなる交渉の継続が必要となっている。

- 日本国内では、プラスチックのライフサイクル全体を捉えた資源循環型の取り組みが進められている。また、日本は特に海洋マイクロプラスチックに関して、世界的なモニタリングとデータ収集に積極的に取り組んでおり、科学的根拠に基づいた革新的な解決策をリードする可能性を有している。

はじめに

20世紀半ばに商業的に導入されて以来、プラスチックは医療や工学、日常の消費財に至るまで、現代生活のあらゆる側面を一変させてきました。しかし、この変化には代償が伴っており、急増するプラスチック汚染は環境と公衆衛生の双方に深刻な脅威をもたらしており、現代の環境政策における最も喫緊かつ複雑な課題の一つとなっています。

スイス・ジュネーブで開催された政府間交渉委員会(INC: Intergovernmental Negotiating Committee)第5回会合の後半(INC-5.2)が終了し、この地球規模の課題に対処する緊急性と複雑さの両方が改めて浮き彫りになりました。集中的な交渉が行われたものの、包括的な国際プラスチック条約の実現には至らず、国際環境外交と多国間協力にとっての重大な試練となっています。

本コラムでは、この複雑な国際交渉プロセスを分析し、日本の立場の変化やこれまでの貢献について検討します。また、国際的な動向と国内のプラスチック政策の取り組みがどのように連関しているかについても考察します。

プラスチック汚染を健康安全保障の課題として捉える

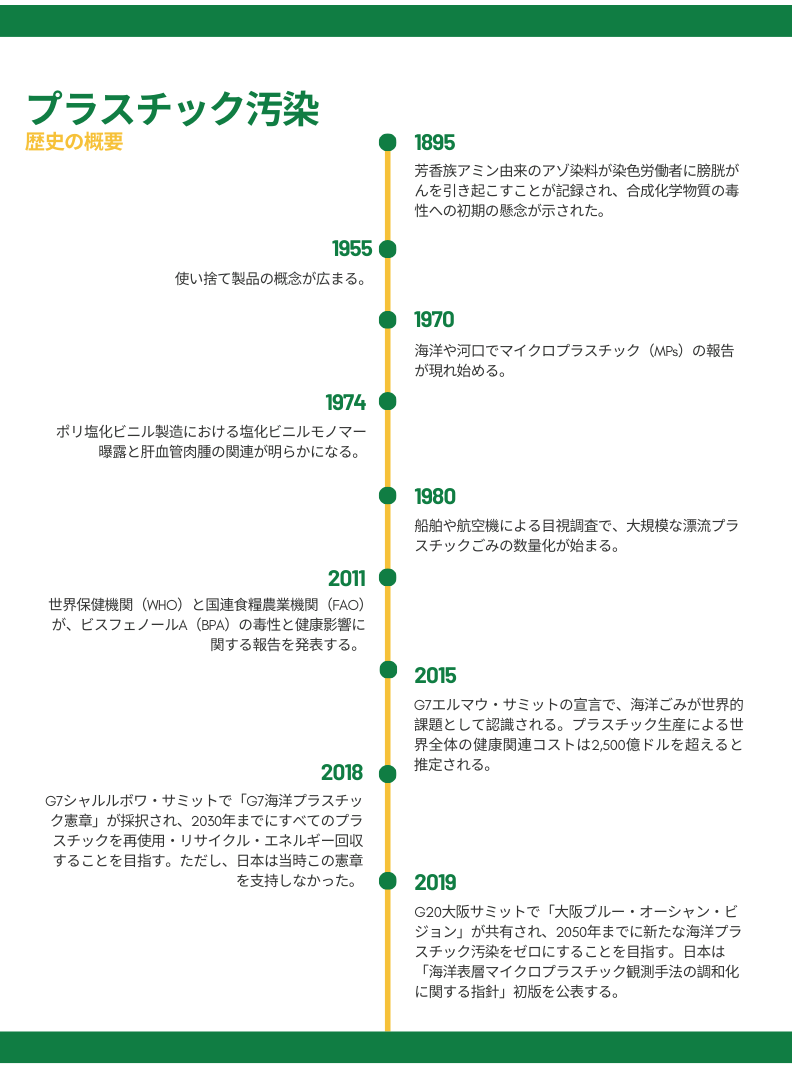

図1:プラスチック汚染の歴史の概要

プラスチック汚染をグローバルな健康安全保障の課題として認識することは、生態系の破壊と人間の健康・福祉との深いつながりを認める姿勢を反映しています。現在の予測では、決定的な対策が講じられない限り、水系に流入するプラスチック廃棄物の量は、年間2,300万トンから3,700万トンへと、2040年までに大幅に増加すると見込まれています。これは、人間と環境との関係性を根本的に変える可能性があります。

2023年に発表されたマインデロ・モナコ委員会(Minderoo-Monaco Commission)の報告は、プラスチックが人間と地球の健康の双方に害を及ぼすことを明らかにしました。たとえば、幼少期のプラスチックへの曝露が小児がんのリスクを高めることや、マイクロプラスチックおよびナノプラスチック粒子(MNPs: Microplastic and Nanoplastic Particles)が人間が消費する海洋生物から発見されている事実などが報告されています。このような傾向は、人間の健康への長期的影響が十分に解明されていない新たな化学物質の大規模な導入に対する懸念を高めています。

この懸念を裏付ける科学的証拠は近年増加しています。プラスチックが人の健康にとって危険であるという認識は、すでに1970年代には見られており、アメリカ・ケンタッキー州のポリ塩化ビニル(PVC: Polyvinyl Chloride)重合工場において、肝血管肉腫を発症した4件の労働者の症例が報告されています。その後の研究では、プラスチック製造に使用される化学物質が16,000種類以上確認されており、そのうち少なくとも4,200種類が人間の健康および環境にとって「高度に有害」であると分類されています。それにもかかわらず、現在国際条約によって規制されているのは全体のわずか6%にとどまっています。

食品接触材料(例えば、食器、食品容器、飲料ボトル、小包装、食品加工機器など)は、化学物質を放出する可能性があり、これらは経口摂取、吸入、皮膚吸収といった経路を通じて人体に取り込まれます。

その健康影響は深刻であり、査読付きの研究において、プラスチック関連化学物質と、がん、遺伝子変異、生殖系の障害、神経系の機能不全、免疫系の弱体化といったさまざまな健康問題との明確な関連が示されています。人間の血液や母乳からマイクロプラスチックが検出されていることは、包括的な政策対応の緊急性を強く示しています。

健康経済の観点から見ても、化学物質およびプラスチック汚染に対して規制が行われないことによる世界経済へのコストは、世界における国内総生産(GDP: Gross Domestic Product)の10%に達すると推定されています。なかでも健康被害による経済的損失は、年間数千億ドル規模にのぼると見込まれています。

このような事態を受け、国連環境総会(UNEA-5.2)は2022年3月、プラスチック汚染に関する法的拘束力を持つ国際文書を2024年末までに策定するという歴史的な決議を採択しました。この文書は、プラスチックのライフサイクル全体に対応する包括的なアプローチを掲げています。

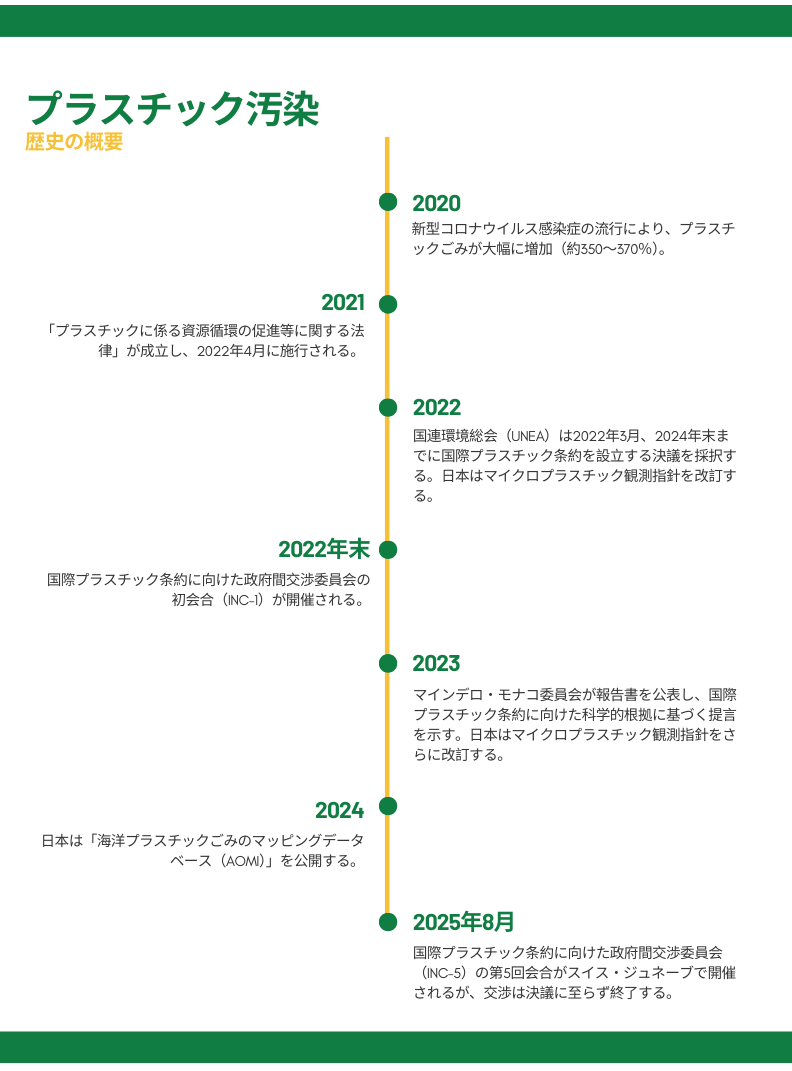

しかし、強固な条約の策定に向けた道のりは容易ではありませんでした。ウルグアイでのINC-1、パリでのINC-2、ナイロビでのINC-3、オタワでのINC-4、そして釜山でのINC-5.1と、これまでの交渉は多くの対立を含んでいます。

図2:政府間交渉委員会(INC)の交渉の概要

国際環境法における交渉と健康の統合

現在のプラスチック生産のペースでは、リサイクルだけでは問題を根絶することはできません。世界全体のプラスチック廃棄物のうちリサイクルされているのはわずか10%未満であり、このプラスチック危機にはライフサイクル全体にわたる包括的な対策が必要とされています。プラスチック規制に向けた国際的な取り組みは、市場重視のアプローチと健康優先のアプローチという対立する考え方により形成されてきました。国際プラスチック条約の交渉過程では、国際規制の範囲や強度に関して根本的な意見の相違が明らかになっています。

100カ国以上が、プラスチック生産の上限設定や予防原則に基づく厳格な化学物質規制を求めています。彼らがライフサイクル全体のアプローチを重視するのは、効果的な健康保護にはプラスチックの生産、流通、使用、廃棄の各段階での介入が必要であるとの認識が高まっているためです。一方で、サウジアラビア、米国、ロシア、中国などの主要な石油化学製品生産国は、生産規制よりも廃棄物管理を優先する規制枠組みを支持しており、プラスチックを経済発展に不可欠なものと見なしています。交渉の中には、供給網や健康に関する条項を条約から完全に除外する提案がなされることもあり、規制の対象範囲の広さをめぐる対立の深さがうかがえます。

財政的な仕組みも交渉の重要なテーマであり、途上国は条約の実施には「適切でアクセス可能な新たな追加的資金」が必要であると強調しています。いくつかの国は汚染による被害の補償メカニズムを提案しており、環境正義や責任の共有に関する広範な議論を反映しています。特に途上国の財政的なギャップを埋めるために、ポリマープレミアム(Polymer Premium)のような資金調達案も示されています。これらの議論は健康問題と密接に関連しており、途上国はプラスチック汚染による健康被害を不均衡に受けている一方で、規制能力が限られているという現状があります。

多くの期待が寄せられたものの、2025年8月5日から15日に開催された政府間交渉委員会第5回再開会合(INC 5.2)は、国際プラスチック条約の実質的な合意に至らず終了しました。4つのワーキンググループで集中的に交渉が行われたものの、生産規制、プラスチック製品(第4条)、財政(第10条)、締約国会議(第18条)などの主要条項については意見の相違が依然として大きく残りました。一方、目的、製品設計、放出・漏出、廃棄物管理、既存のプラスチック汚染、公正な移行、実施と遵守などの条項では一定の進展がみられ、今後も継続的な交渉が求められます。日本は本会合に積極的に参加し、ライフサイクル全体のアプローチの推進、プラスチック製品に関する明確で共通の基準、環境に配慮した製品設計、適正な廃棄物管理(拡大生産者責任を含む、EPR: Extended Producer Responsibility)、国家行動計画、およびあらゆる資金源からの資源動員の重要性を強調しました。

日本の国内政策の展開

日本の海洋プラスチック対策を中心とした国内政策の展開は、国際的な枠組みと密接に連携しています。中でも、2050年までに海洋プラスチックごみの排出をゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」に基づいて策定された「G20海洋ごみ対策行動計画(G20 Action Plan on Marine Litter)」は、各国の政策情報を共有し、循環型経済の推進を図るための自発的な枠組みを提供しています。これを補完する形で、行動計画の実効的な実施を支援するために「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組(G20 Implementation Framework for Actions on Marine Plastic Litter) 」が設けられました。加えて、日本各地の都道府県や自治体においても、岡山市の海洋ごみ管理システムや、東京で開催されるリサイクル技術に関するシンポジウムなど、地域レベルでの多層的な取り組みが進められています。

政策面では、2018年に「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の一部を改正する法律」が改正され、2019年には「プラスチック資源循環戦略」が策定されました。この戦略は、使い捨てプラスチックの削減、再使用・再資源化の促進、そしてエネルギー回収の推進を3本柱としています。この戦略を基礎として、2022年4月には「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されました。この新法は、「3R+Renewable(リニューアブル)」という基本理念に基づいています。すなわち、「Reduce(削減)」「Reuse(再使用)」「Recycle(再資源化)」に加えて、再生可能資源への転換を推進することを目的としています。

具体的には、この法律は事業者に対し、製品設計の段階から資源循環を考慮することを求めており、プラスチック使用の削減、再使用の促進、再生材の活用などが含まれます。特定の使い捨てプラスチック製品の提供事業者には、その使用を合理化・削減する措置を講じる義務が課されており、取り組みが不十分と判断された場合には追加的な対応が求められます。また、大量のプラスチック廃棄物を排出する事業者は、排出量の削減、適切な分別、リサイクルの推進を行う必要があります。こうした枠組みを通じて、政府、自治体、事業者、そして消費者が協力し、使い捨てプラスチックへの依存を減らし、リサイクルを強化することで、循環型社会の実現と環境負荷の低減を目指しています。

さらに、日本は海洋マイクロプラスチックの研究においても先進的な役割を果たしています。2019年には「漂流マイクロプラスチックのモニタリング手法調和ガイドライン」を発行し、その後も2022年、2023年に内容の改訂を行うことで、最新の研究成果を反映しています。そして2024年5月には、「海洋プラスチックごみのマッピングデータベース(AOMI: Atlas of Ocean Microplastic)」というマッピング・データベースを公開し、世界中の海洋表層におけるマイクロプラスチックの分布状況を可視化する新たな一歩を踏み出しました。

持続可能な未来のために、日本のプラスチック政策は今後も進化し続ける必要があります。個人、企業、行政が連携し、「使い捨て」から「循環」への社会転換を図ることが、地球環境の保全に向けた重要な要素となります。

国際プラスチック条約の経済的利益

世界自然保護基金(WWF: World Wide Fund for Nature)ジャパンが事務局を務める「国際プラスチック条約企業連合」が委託した最新の経済分析は、プラスチック汚染に関する規制の調和の必要性を強く裏付けています。調査によると、製品・化学物質規制(3条)、製品設計基準(5条)、廃棄物管理・EPR(8条)に関する国際的なルールを導入することで、日本を含む各国に大きな経済的利益がもたらされることが示されています。

特に日本においては、断片的な各国アプローチと比較した場合、2040年までに以下のような効果が見込まれます。

- 再生素材の生産量が90%増加

- 2026年から2040年にかけて廃棄物管理コストが10%削減

- 問題のある使い捨てプラスチックの削減効果が国際的な協調により25倍に拡大

- 日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドを含む地域のプラスチック・バリューチェーンにおける経済活動が7%増加

- 同地域のプラスチック・バリューチェーンにおける雇用が5%増加

これらの知見は、包括的な国際規制が各国の経済的利益と環境・健康保護の双方を支えることを示しており、同時に断片的なアプローチでは国内産業により大きなコストを課し、環境や健康に対する効果も限定的となる可能性があることを示唆しています。

結び

ジュネーブで開催されたINC-5.2が明確な合意に至らなかったことは、プラスチック汚染のような複雑な環境問題に対して、国際環境外交が直面している根深い課題を改めて浮き彫りにしました。しかし、日本は包括的な国内政策と積極的な交渉姿勢を通じて、経済的利益と両立する健康保護型のソリューションを先導する立場にあります。

国際的な規制枠組みによって、公衆衛生の向上と経済的利益の双方を推進できることは、多くの実証的な研究からも明らかになっています。今後の交渉再開に向けて、グローバルなプラスチック・ガバナンスの行方は、国際環境法の発展だけでなく、21世紀の環境課題に対する「健康中心アプローチ」に対しても大きな影響を及ぼすものとなります。

真に効果的な国際プラスチック条約の実現には、健康と経済の双方に配慮した統合的アプローチが不可欠です。対応を先送りすることで生じる健康・環境・経済の損失は、プラスチックライフサイクル全体を対象とした包括的な対策にかかる投資をはるかに上回ることを、私たちは認識する必要があります。

【参考文献】

- WWFジャパン. (2025年6月27日). 国際プラスチック条約企業連合 (日本) 野心的条約の企業への意義を考える [PDF]. 2025年7月3日取得, https://www.wwf.or.jp/activities/data/20250627ocean02.pdf

- Falk, H. (1987). Vinyl chloride-induced hepatic angiosarcoma. Princess Takamatsu Symposium, 18, 39–46. Retrieved July 3, 2025, from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3506545/

- G20 Marine Plastic Litter. (2024). Towards Osaka Blue Ocean Vision: G20 implementation framework for actions on marine plastic litter. https://g20mpl.org/

- Global Plastic Laws. (n.d.). UN plastics treaty. Retrieved July 3, 2025, from https://www.globalplasticlaws.org/un-global-plastics-treaty

- Government of Japan. (2024, November 25). Japan national statement under agenda item 4, INC-5: The fifth session of Intergovernmental Negotiating Committee to develop an international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment [PDF]. United Nations Environment Programme. Retrieved July 3, 2025, from https://resolutions.unep.org/incres/uploads/japan_national_statement_under_agenda_4_inc5.pdf

- Health Policy Watch. (2025, April 17). The health crisis that could make or break the UN plastics treaty. Retrieved July 3, 2025, from https://healthpolicy-watch.news/the-health-crisis-that-could-make-or-break-the-un-plastics-treaty/

- ICLEI Japan. (n.d.). Call for participation in the Global Plastic Treaty to reduce plastic use. Retrieved July 3, 2025, from https://japan.iclei.org/en/news/call-for-participation-in-the-global-plastic-treaty/

- Intergovernmental Negotiating Committee. (2025, February 10). Draft report of the Intergovernmental Negotiating Committee to develop an international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment, on the work of the first part of its fifth session (UNEP/PP/INC.5/8) [PDF]. United Nations Environment Programme. Retrieved July 3, 2025, from https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/47162/INC_5_1_Report.pdf

- Kyodo News. (2024, June 3). Over 70 nations to call for international plastic pollution reduction targets. Kyodo News. Retrieved July 3, 2025, from https://english.kyodonews.net/articles/-/54762?phrase=Toshiba+&words=

- Landrigan, P. J., Dunlop, S., Treskova, M., Raps, H., Symeonides, C., Muncke, J., et al. (2025). The Lancet Countdown on health and plastics. The Lancet. Advance online publication. Retrieved July 3, 2025, from https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)01447-3

- Landrigan, P. J., Raps, H., Martins, D., et al. (2023). The Minderoo-Monaco Commission on Plastics and Human Health. Annals of Global Health, 89(1), Article e1. Retrieved July 3, 2025, from https://doi.org/10.5334/aogh.4056

- Michida, Y., et al. (2019). Guidelines for harmonizing ocean surface microplastic monitoring methods. Ministry of the Environment Japan.

- Minderoo Foundation. (2024). The polymer premium: A fee on plastic pollution. Retrieved July 3, 2025, from https://cdn.minderoo.org/content/uploads/2024/04/21232940/The-Polymer-Premium-a-Fee-on-Plastic-Pollution.pdf

- 環境省. (2009). 海岸漂着物等の適正処理の推進に関する法律 [Act on Promoting Proper Treatment of Coastal Drift Debris]. e-Gov法令検索. 2025年7月3日取得, https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000082

- 環境省. (n.d.). 「プラスチック資源循環戦略」について. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ. 2025年7月3日取得, https://plastic-circulation.env.go.jp/about/senryaku

- 環境省. (2024年12月2日). プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第5回政府間交渉委員会の結果概要 [報道発表資料]. 環境省. 2025年7月3日取得, https://www.env.go.jp/press/press_04058.html

- 環境省. (2025年8月15日). プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第5回政府間交渉委員会再開会合の結果概要 [報道発表資料]. 環境省. 2025年9月10日取得, https://www.env.go.jp/press/press_00461.html

- 環境省. (2024年5月9日). 海洋プラスチックごみのマッピングデータベース「Atlas of Ocean Microplastic(通称:AOMI)」を公表しました [報道発表資料]. 環境省. 2025年7月3日取得, https://www.env.go.jp/press/press_03142.html

- 環境省. (発行年不明). 海洋マイクロプラスチックアトラス(AOMI). 2025年8月22日取得, https://aomi.env.go.jp/

- 岡山市. (2023年6月19日). 海ごみゲートキーパー. 岡山市環境局環境部環境事業課資源循環推進室. https://www.city.okayama.jp/harmonia/0000049028.html

- リバー株式会社. (2023年2月9日). 10分で分かる「プラスチック資源循環促進法」 ~「プラスチック資源循環促進法」と「広域認定制度」~ | ecoo online | 廃棄物処理法のヒント. リバー株式会社. 2025年7月3日取得, https://www.re-ver.co.jp/ecoo-online/waste-disposal-low/20220208.html

- The Japan Times. (2024, November 29). Showdown looms on plastic treaty days before deadline. The Japan Times. Retrieved July 3, 2025, from https://www.japantimes.co.jp/environment/2024/11/29/plastics-treaty-showdown/

- 東京都庁. (2023年3月30日). 【日本語】オンラインシンポジウム「プラスチック資源循環の近未来 ソーティングセンターを核とした水平リサイクルの可能性」 [Video]. YouTube. 2025年7月3日取得, https://www.youtube.com/watch?v=PlJZ9yx6j30

- United Nations Environment Programme. (2025). Chair’s revised text proposal – 15 August 2025 as at 00:48. Retrieved September 10, 2025, from https://resolutions.unep.org/incres/uploads/chairs_revised_draft_text_proposal_-_15.08.25_at_00.482.pdf

- WWFジャパン. (2025年6月27日). 国際プラスチック条約の最終の交渉会議を前に、新たな分析結果を発表 法的拘束力のある調和の取れたルールは経済活動にも有益 ―世界のプラスチックに関連する経済活動31%増大―. 2025年7月3日取得, https://www.wwf.or.jp/press/5993.html

- Wheeler, J. B., & Solomon, H. (1974). Angiosarcoma of liver in the manufacture of polyvinyl chloride. Journal of Occupational Medicine, 16(3), 150–151. https://doi.org/10.1097/00043764-197403000-00005

- 山本清掃. (2023年3月28日). プラスチック資源循環促進法とは?概要と対象の12品目をわかりやすく解説. 株式会社山本清掃. 2025年7月3日取得, https://www.yamamoto-mrc.co.jp/column/industrial/1526/

- Zimmermann, L., Scheringer, M., Geueke, B., et al. (2022). Implementing the EU chemicals strategy for sustainability: The case of food contact chemicals of concern. Journal of Hazardous Materials, 437, 129167. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.129167

【執筆者のご紹介】

コ ゲール(日本医療政策機構 プログラムスペシャリスト)

菅原 丈二(日本医療政策機構 副事務局長)