【調査報告】医療DXプロジェクト 当事者ヒアリング調査報告「医療のDX時代を迎え生きる当事者たち」(2024年6月10日)

日本医療政策機構(HGPI: Health and Global Policy Institute)は、国民の利益に資する保健医療システムを検討するために、患者・当事者への医療DXに関するヒアリング調査を実施し、まとめました。本調査は当事者が日常的に抱えている課題や困り事、不安に焦点を当て、それを元に医療DXへの期待や不安を明らかにすることにより、対策を促し、当事者の生活がより豊かになることを目指した報告書となっております。

「医療のDX時代を迎え生きる当事者たち」

目次

―――――――――――――――――――――

【9名のヒアリングまとめより】

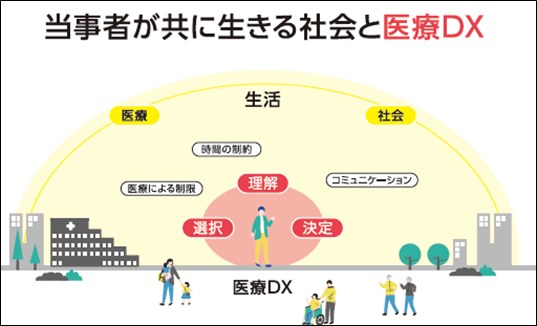

当事者が共に生きる社会と医療DX

【当事者個別まとめ】

軽度認知障害当事者

希少がん当事者

1型糖尿病当事者

メンタルヘルス当事者

大動脈解離・脳梗塞当事者

肺がん当事者

慢性閉塞性肺疾患当事者

慢性腎臓病当事者

小児難病家族当事者

―――――――――――――――――――――

<当事者の現状と医療DXへの期待のまとめ>

当事者は疾患にかかり、あるいは家族に変化が起こることで、直後より自己理解や自己決定に困難を感じ、治療や生活を自己選択できるだけの知識や能力が必要と感じていました。また、疾患の治療・治癒に関わらず、物事を考えるときの基盤は「生活」にあり、生活を基盤とした医療との繋がりや、コミュニケーションの円滑化、効率的な時間の活用につながる医療体験の変容が、これからの時代に重要であることが示されました。医療DXによって、このような課題や困難感が解決されることに期待を寄せていました。

<当事者が抱く医療DXへの不安のまとめ>

当事者たちは、情報のデジタル化や共有に伴い、自身または家族が不利益を被る恐れがあることに不安を感じていました。また、医療DXは、政府が主導しているというイメージが強い一方、過去のDX関連の失敗例などの印象も強く、デジタル化に伴うデータ管理に国が関わることそのものへの不安もあります。加えて、DXによるメリットを感じられないことが、国民の医療DXへの参画を消極的にさせていることもあげられました。

<本調査報告の活用にむけて>

医療DXを推進している人々にとって本調査報告書は、患者・当事者が見ている医療DXについて、リアルな現状を伝えてくれます。今後、医療DXを進めるにあたって、当事者にとっての現状と期待、そして不安などを十分に意識し、患者・当事者と対話をしながら、医療DXが推進されていくことを望みます。

<当事者の声(一部本文より抜粋)>

軽度認知障害当事者(Dさん|60才代・男性|奈良県在住

“ウェアラブルデバイスを常に身に着けていることで、何か問題があったときでもすぐに(客観的に)確認できます。―中略― 早期に問題を察知し、適切な対策を取ることができます。 ―中略― また、医師がこれらのデータを診断に利用することで、(日常生活に基づいた)適切なアドバイスがもらえます。ウェアラブルデバイスは、日常生活と健康管理に役立つ貴重なツールとなります。”

希少がん当事者(Eさん|40才代・男性|大阪府在住)

“医療DXには、デジタル化の推進や効率化、アクセシビリティの向上などが求められていると思います。しかし、すべてのステークホルダーにとっての幸せは何なのかという視点から、新しい価値を生み出すこともDXには不可欠だと考えています。多様なウェルビーイングを実現するために、データの活用とDXの推進をしていくべきだと思います。”

1型糖尿病当事者(Hさん|50才代・男性|神奈川県在住)

“例えば私が街の中で低血糖に倒れた場合、マイナンバーカードがあれば、救急隊員はそれを活用し、病院への紹介がスムーズに行え ―中略― 、私の診療情報が即座に提供され、糖尿病治療の履歴や低血糖の可能性などが詳細に分かるでしょう。リアルタイムな情報提供ができれば、正確な診断と治療が可能となり、効率的な医療DXが実現できます。―中略― シームレスな医療体験を実現するために、統合されたプラットフォームの整備が必要です。”

メンタルヘルス当事者(Aさん|40才代・男性|東京都在住)

“患者側の意思決定をスムーズにするためには、患者と医師が情報を共有し、共に治療の意思決定をしていくことが重要です。しかし、現状では患者が積極的に医師とコミュニケーションを取ることが難しいため、その改善が必要です。デジタル化は、日常生活のデータを自動で取得し、保存・共有が可能なため、どれだけ有益かは未知数ですが、医師と患者のコミュニケーションの助けになると思っています。”

大動脈解離・脳梗塞当事者(Bさん|60才代・男性|東京都在住)

“医療って非常に広い話だと思うんですよね。その病院で治療を受けることも医療だし、日々生活をして治療をやっていくっていうのも医療だし。生活と医療はかけ離れてるものじゃなくて、密接に関係するんだと思います。病院の治療が終わったら、今度は自宅で生活するわけですから。それって連続性がやっぱりないといけないと思いますし。だから、あんまり切り離しては考えられない。そこに、デジタル化が進めば、その切れ目が少しでも縮まるというか、シームレスになるんじゃないかなっていう風に思います。”

肺がん当事者(Cさん|50才代・男性|神奈川県在住)

“医療DXで目指すべき方向とは、必要な情報を必要な時に的確に提供してくれるリコメンドシステムの実現だと思います。自分(患者)の迷いを先回りしてアドバイスしてくれると良いと思います。最近は患者もリテラシーを高める必要があるとされていますが、医療DXが的確にサポートしてくれれば、その必要がないかもしれないと思います。データが蓄積されることで、逆にリテラシーを高めなくても利用できる世の中が浮かび上がる可能性もあるでしょう。”

慢性閉塞性肺疾患当事者(Fさん|60才代・男性|東京都在住)

“入院すると行動が制限されることが多いと感じています。―中略― 新しい機械での検査などになると、いちいちケーブルをつけたりして。 ―中略― でも今ではスマートフォンでもテーブルに置くだけでワイヤレス充電できますよね。医療機器の一部もワイヤレスになることで、 ―中略― (生活の)利便性は非常に高まると思います。システムのこともそうですが、こういったことも医療DXだと思います。”

慢性腎臓病当事者(Gさん|50才代・女性|福岡県在住)

“例えばデジタルで毎日の検査数値が、 ―中略― ちょっと手にセンサー当てるだけで記録できれば、どんどん(生活の)判断基準が出てきて、今だったら(次の検査までの)2ヶ月ずっと無理したり、逆に油断していたのが、1日や2日で済んだり、なんかそういう風になるといいのかなと思っています。そうすると、今は言葉で説明できない倦怠感みたいなものとかも、もしかしたら何か説明できるようになるのかもしれない。(生活する上での食事や運動といった健康行動の基準を)昨日の基準で今日をまた決められる、決めることができるというのは非常に重要だと思います。”

小児難病家族当事者(Iさん|50才代・男性|埼玉県在住)

“例えば医療の場で、いろいろな診察や手続きを受けなきゃいけないことって結構ありますよね。文書書いてもらうとか、役所に出す書類をもらうために わざわざ障害のある人が病院まで行って、 それを書いてもらうために受診をして、なおかつ文書料まで自分で払って申請するみたいな。そういったことは、(いろいろなことが繋がるって言われている)医療DXで改善されると良いですよね。”

English

調査・提言ランキング

- 【調査報告】医療DXプロジェクト 当事者ヒアリング調査報告「医療のDX時代を迎え生きる当事者たち」(2024年6月10日)

- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)

- 【お知らせ】グリーン保健医療システムの構築に向けた転換点(2024年6月5日)

- 【お知らせ】「2024年度(令和6年度)診療報酬改定におけるがん遺伝子パネル検査の取り扱いに関する緊急共同声明」に賛同(2024年6月19日)

- 【政策提言】骨太の方針2024策定に対する提言 薬剤耐性(AMR)対策の促進に向けて(2024年6月11日)

- 【政策提言】保健医療分野における気候変動国家戦略(2024年6月26日)

- 【出版報告】医療政策の形成過程における患者・市民参画(PPI)の手引き―患者・市民と行政それぞれに求められる取り組みとその好事例(2024年3月31日)

- 【パブリックコメント提出】「新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案)」(2024年5月7日)

- 【政策提言】ポストSDGsの未来を見据えた看護学教育モデル・コア・カリキュラム:気候変動と健康を含むプラネタリーヘルスの視点の必要性(2024年5月30日)

- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」